REALISATION : Yoshifumi Kondô

PRODUCTION : Ghibli

AVEC : Yôko Honna, Issei Takahashi, Keiju Kobayashi, Yorie Yamashita…

SCENARIO : Hayao Miyazaki

DIRECTION ARTISTIQUE : Satoshi Kuroda

CHARACTER DESIGN : Kitarô Kosaka

BANDE ORIGINALE : Yûji Nomi

ORIGINE : Japon

GENRE : Anime, Tranches de vie, Comédie

DATE DE SORTIE : 15 juillet 1995

DUREE : 1h22

BANDE-ANNONCE

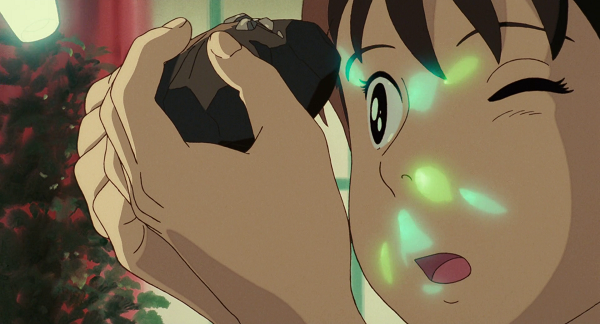

Synopsis : Shizuku Tsukichima, une collégienne de 14 ans, est une jeune fille rêveuse et passionnée par les romans et les contes. Elle emprunte souvent des livres à la bibliothèque. Mais un jour, sur les fiches d’emprunt des romans, elle remarque qu’un mystérieux Amasawa Seiji lit exactement les mêmes ouvrages avant elle. Surprise, Shizuku veut en savoir plus sur cet inconnu.Elle fait alors par hasard la connaissance d’un jeune garçon qu’elle trouve tout d’abord exaspérant… quelle n’est pas sa surprise lorsqu’elle découvre qu’il s’agit de Amasawa Seiji ! Mais ses sentiments envers lui vont vite changer, et il va l’aider à prendre conscience de son talent d’écrivain. Si tu tends l’oreille – Mimi Wo Sumaseba est une histoire émouvante qui montre les liens se tissant entre deux jeunes adolescents, et questionne les rêves qui les animent.

Derrière la peinture du quotidien banal d’une collégienne en pleine banlieue de Tokyo, comment Si tu tends l’oreille se réapproprie-t-il la magie des contes de fées ? Aujourd’hui, on analyse la séquence d’ouverture du film de Yoshifumi Kondô.

Dans Psychanalyse des contes de fées, le psychologue Bruno Bettelheim évoque les caractéristiques de ce genre de récits. L’auteur rappelle que ceux-ci se déroulent dans un lieu très peu décrit, strictement limité à l’histoire qui nous est contée. Il est instantanément présenté comme féerique, renvoie à un passé immémorial où seuls comptent les personnages qui y vivent ainsi que leurs aventures. Par ailleurs, le temps tel que nous le connaissons n’a pas cours. Les univers des contes de fées n’existent en effet que le temps durant lequel on les lit : aucun événement ne semble y préexister, ni y survivre. Cendrillon vivra heureuse et aura beaucoup de marmots, point final. Ces récits constituent une parenthèse, une bulle hors du temps ; ils sont un ensemble d’archétypes et de symboles qui vont rendre supportables à leurs lecteurs les frustrations ressenties dans la réalité.

C’est bien là l’essence de ces histoires pour lesquelles se passionne Shizuku, l’héroïne du long-métrage qui nous intéresse aujourd’hui. Cela tombe bien, Si tu tends l’oreille est lui-même teinté d’une indicible féerie et convoque régulièrement l’atmosphère, les codes et l’imagerie des contes. Pour autant, le film se déroule dans un quotidien on ne peut plus commun et contemporain, et ne répond donc en rien aux spécificités étudiées dans le livre de Bettelheim. Mais c’est bien là tout l’art d’un chef-d’œuvre dont l’évidence et la sensibilité dissimulent à merveille les fondations d’une mise en scène extrêmement maîtrisée. Car s’il nous apparaît d’une simplicité désarmante, Si tu tends l’oreille joue en réalité avec l’inconscient collectif de manière particulièrement subtile et intelligente.

UN AIR DE DÉJÀ VU

Prenez la toute première scène du film. À la suite d’une ouverture au noir, un panoramique relie le ciel à la terre alors que débute une mélodie enchanteresse. L’écran-titre apparaît et les crédits se suivent au gré d’une caméra scrutant divers environnements d’une ville que l’on devine moderne, compte tenu des nombreuses lumières, de phares, de lampadaires, de commerces, qui l’éclairent dans la nuit. Adoptant plusieurs points de vue, la caméra scrute la ville avant de la contempler en reprenant de la hauteur, abordant au passage des personnages majeurs du récit, comme si elle semblait explorer les lieux à la recherche de quelque chose… ou plutôt de quelqu’un, en l’occurrence Shizuku, que la caméra ne quittera plus sitôt celle-ci apparue dans le champ.

Et a priori, il n’y a là rien qui n’ait déjà été fait ailleurs, et en particulier dans pléthore de longs-métrages Disney. Blanche-Neige et les sept nains, Pinocchio, Bambi, et de manière encore plus frappante Peter Pan, tous débutent par des procédés de réalisation similaires. Et c’est bien là tout l’intérêt.

Ces productions Disney ne sont pas toutes adaptées de contes mais ont pour point commun d’être introduites par une voix off ou l’ouverture d’un livre explicitant leur origine littéraire et le caractère merveilleux de l’histoire qui va nous être narrée. Pour certains, comme dans Si tu tends l’oreille d’ailleurs, c’est un chant divin et réconfortant qui enveloppe le spectateur et l’amène vers le lieu du récit. Un caractère divin d’autant plus évident qu’il précède souvent l’ouverture même du film, située dans le ciel. Comme si ce chant nous servait de passerelle vers un autre monde.

Ce type d’ouverture, partant du général pour aller au particulier, se pose ainsi en parfaite traduction visuelle du fameux « Il était une fois », ce « ‘Sésame ouvre-toi’ de l’enfance » caractérisé par Jean Cocteau dans sa version de La Belle et la Bête. L’univers du long-métrage semble surgir d’une dimension alternative et nous est d’emblée présenté comme imaginaire. Une sensation onirique renforcée par l’utilisation régulière de la caméra multiplane et de ses mouvements d’appareil semblant insoumis aux lois de la physique.

Dans son ouvrage Isao Takahata, cinéaste en animation, Stéphane Le Roux qualifie ces scènes d’introduction gigogne, dont il souligne la composition centripète des différents plans. Ceux-ci sont en effet pensés de manière à diriger notre regard vers le centre de l’image, dans le but de minimiser l’importance du hors-champ et ainsi signifier au spectateur que l’histoire ne dépasse pas le cadre de ce qu’il découvre devant lui.

« D’un côté, nous nous sentons importants, puisque tout se met en place pour nous. […] Mais du coup, se dégage immédiatement de ce monde un caractère irréel, dans la mise en scène et la construction de l’espace. Ajouté à la dimension fabuleuse de l’histoire, l’univers de la fiction dévoile implicitement sa nature factice, s’assume en tant qu’objet de notre contemplation. »

Autrement dit, par leur construction même, les introductions gigognes renvoient en tous points aux caractéristiques des contes analysées par Bettelheim. Ce type d’ouverture sera repris dans une multitude de films, suggérant presque qu’il n’était pas possible de faire autrement. Et en tant que telles, elles se sont imposées à l’esprit de plusieurs générations de spectateurs comme signe immédiat du caractère extraordinaire des histoires qui allaient suivre.

Parmi ces spectateurs, il y a bien sûr eu des cinéastes qui ont perpétué la tradition. Des cinéastes occidentaux naturellement, soviétiques, à l’image de Lev Atamanov dans sa très belle adaptation de La reine des neiges, mais aussi et surtout des précurseurs du cinéma d’animation japonais de la Toei, dont les premiers longs-métrages reprennent de manière plus ou moins directe ces ouvertures dites « à la Disney » (Sinbad le marin, 1962 // Garibâ no uchû ryokô 1965).

IL ÉTAIT UNE FOIS

Quand soudain, un jour de 1968, la sortie de Horus, Prince du Soleil vient donner un coup de pied dans cette fourmilière traditionnaliste. Influencé par La bergère et le ramoneur de Paul Grimault et par l’animation soviétique, Isao Takahata et son équipe désirent en effet se départir de l’imposant héritage Disneyien des débuts, pour se confronter à des thèmes plus sérieux et des histoires plus complexes, et ce malgré le désaccord des dirigeants de la Toei. Par son entrée en matière, par la continuité sonore entre le jingle du studio et les environnements qui nous sont présentés, par une simple entrée de champ suggérant la captation d’une action précédant le début du film, Horus, prince du soleil crée d’emblée un sentiment de réalité, là où Disney semblait revendiquer l’irréalité de ses histoires. Stéphane Le Roux précise même :

« Le point de vue offert au spectateur n’est pas le seul et unique par où le monde du film peut être observé, l’endroit pour et par lequel il est censé exister ! Cette destitution du spectateur-roi est selon nous l’un des signes fondamentaux de modernité de ce début de film. »

Une démarche qui se perpétuera naturellement dans les futures productions Ghibli, et pas seulement celles réalisées par Isao Takahata.

Et donc, oui, vous avez tous déjà vu la scène inaugurale de Si tu tends l’oreille, et plusieurs fois même ! Et compte tenu du passif du studio en la matière, le retour à un parti-pris d’une introduction gigogne est absolument tout sauf anodin. Par ce biais, Yoshifumi Kondô permet d’imprégner le spectateur de cette magie qui fait les contes, alors même que le monde qui nous est dévoilé est ostensiblement, indiscutablement contemporain du spectateur japonais de 1995 ! Un onirisme qui va, de fait, infuser la totalité du récit à venir. Mais il y a encore mieux, car ce monde est à l’évidence plein de vie. Une vie que Kondô semble prendre en cours de route : il fait nuit, les habitants terminent leur journée et Shizuku est même présentée alors qu’elle finit ses courses. On est saisi d’emblée par un univers ayant une existence propre, précédant de loin le début du film, à plus forte raison parce qu’il est une représentation manifeste de la vie des japonais de l’époque, et encore très facilement identifiable à celle de 2020.

A partir de là, il y a trois choses essentielles.

S’OUVRIR AU MONDE

Par cette simple introduction gigogne, le cinéaste vient d’abord de nous faire adopter l’état d’esprit de Shizuku, qui éclaire son quotidien à la lumière de tout un imaginaire. On l’a dit, Shizuku est une adolescente passionnée par les contes de fées, au point qu’elle est régulièrement montrée « dans son monde », comme le souligneront les nombreux surcadrages dont elle fera l’objet. Elle imagine sa vie comme un conte de fées, quitte à s’y enfermer, et nous sommes donc invités à partager cette volonté de magie. Une magie qui imprégnera la totalité du long-métrage, transcendant chaque image, chaque personnage, chaque thématique.

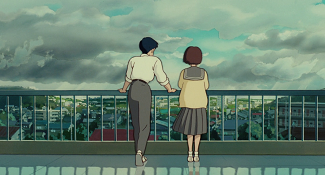

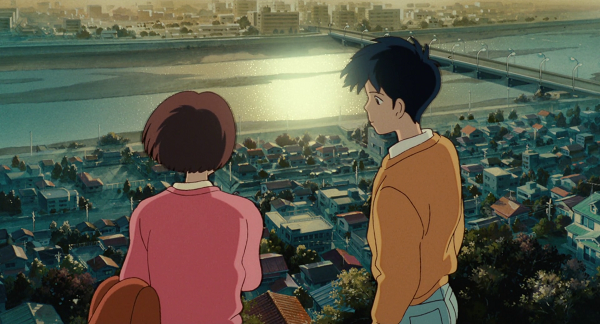

Ensuite, cette introduction nous offre une vue contemplative de la ville. Aux compositions centripètes suggérant qu’un ailleurs est impossible, Yoshifumi Kondô répond par une large exploration de la ville, sublime, imposante, inspirante, bien aidé par Hayao Miyazaki au storyboard, la posant comme un personnage à part entière et comme partie d’un tout plus vaste encore. Par-là, le duo amorce le thème de l’ouverture au monde nécessaire à toute construction identitaire, thématique majeure dans l’évolution à venir de Shizuku. Ce genre de panorama sera par ailleurs l’un des piliers du projet de mise en scène du film : ces vues pousseront ceux qui y feront face à une introspection salutaire, autant qu’ils leur donneront l’inspiration qui les fera avancer.

Enfin, et surtout, Kondô rétablit la notion de temps dans un cadre qui en est traditionnellement dépourvu, puisqu’on l’a dit, les contes n’existent que le temps de leur lecture. En quelques plans, Si tu tends l’oreille nous donne au contraire l’impression d’assister à un conte ancré dans le quotidien et qui poursuivra son existence bien après son générique de fin. Si vous tendez l’oreille, vous remarquerez d’ailleurs que le chant divin du début est progressivement interrompu par les sons de la modernité à mesure que la caméra se rapproche du sol, avant de reprendre sous la forme d’une chanson conforme aux standards de l’époque, signe manifeste d’une transition nécessaire de la temporalité isolée et abstraite des contes vers celle, diffuse et continue, du quotidien.

C’est là aussi une notion fondamentale du film : plus tard, une horloge à l’arrêt sera remise en marche le jour même de la visite de Shizuku dans une boutique d’antiquités. Redonner sa valeur au temps alors même que l’adolescente se questionne sur son identité, stagne devant son incapacité à choisir qui elle veut être. Ne plus vivre dans un imaginaire immuable et déconnecté de notre réalité, mais le nourrir en s’ouvrant au monde et en y découvrant les merveilles qui nous intimeront d’avancer. Travailler à faire de notre vie un conte de fées en somme, à l’image de la conclusion du film qui, forcément, marque l’union de la princesse et de son prince charmant au moment même où résonne, au loin, la mélodie céleste du début.

Lorsqu’il évoque son cinéma, Isao Takahata rappelle que si un film doit procurer un sentiment de réalité, il n’a jamais cherché à reproduire le réel dans sa forme concrète. Yoshifumi Kondô, lui, fait très exactement l’inverse : sous prétexte de tranches de vie anodines et prégnantes d’authenticité, sous couvert d’une mise en scène diluant sa magie le plus subtilement du monde, c’est une porte vers une nouvelle réalité sensible que nous ouvre le cinéaste. En moins de deux minutes et au gré d’une imparable grâce visuelle et sonore, Si tu tends l’oreille infuse en nous l’idée qu’une autre perception du monde est possible et témoigne de toute l’inspiration que celle-ci peut nous apporter… soit ni plus ni moins que les grandes thématiques qui vont accompagner Shizuku pendant les deux heures suivantes !

Bruno Bettelheim dit des contes de fées qu’ils aident leurs lecteurs à parvenir à une conscience plus mûre. Hayao Miyazaki, scénariste du film, revendique de faire des films qui incitent les enfants à penser par eux-mêmes. Par cette seule séquence inaugurale, Kondô nous a donc présenté en substance la fusion de ces deux pensées : s’ouvrir au monde dans le temps qui nous est imparti, et y trouver la beauté qui nous poussera à devenir le héros de notre propre histoire.