REALISATION : Brian De Palma

PRODUCTION : Integral Film, SBS Productions

AVEC : Rachel McAdams, Noomi Rapace, Karoline Herfurth, Paul Anderson, Rainer Bock

SCENARIO : Brian De Palma

PHOTOGRAPHIE : José Luis Alcaine

MONTAGE : François Gédigier

BANDE ORIGINALE : Pino Donaggio

ORIGINE : Allemagne, France

GENRE : Thriller

DATE DE SORTIE : 12 février 2013

DUREE : 1h41

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Deux femmes se livrent à un jeu de manipulation pervers au sein d’une multinationale. Isabelle est fascinée par Christine, sa supérieure. Cette dernière profite de son ascendant sur Isabelle pour l’entraîner dans un jeu de séduction et de manipulation, de domination et de servitude…

« Le voyeurisme qui sous-tend l’œuvre cinématographique de Brian De Palma sert à manifester l’aveuglement destructeur qu’entraîne la soif de tout posséder par la vue. Son cinéma interroge la notion, donc la nature, de l’image. Et il révèle que la caméra ne filme pas la vérité, mais le mensonge »

Jean Douchet

Si l’on part du principe que la loi maîtresse du cinéma de Brian De Palma est de mettre en perspective jusqu’à quel point le regard du spectateur peut être manipulable, on peut se permettre pour une fois d’interpréter ce principe sous un autre angle : celui de la difficulté à appréhender une œuvre de cinéma dès la première vision pour mille et une raisons. En l’occurrence, le fait de redécouvrir Passion à tête reposée nous impose d’abord de reconsidérer la position actuelle du cinéaste. Ayant tourné le dos à Hollywood depuis le semi-échec de Mission to Mars, De Palma semblait avoir fait de son exil européen une sorte de routine pépère, déclinant ses obsessions (dont le thème du voyeurisme) et ses arabesques visuelles (la liste est trop longue) au sein d’une nouvelle étape, sans doute plus libérée, de sa filmographie. Du mauvais goût total du torride Femme fatale au pénible bric-à-brac conceptuel de Redacted, en passant par la réception plus que polémique de son adaptation du Dahlia Noir, on pouvait presque le considérer comme égaré, recyclant ses propres figures de style alors que le citron à idées semblait avoir été vidé de son jus depuis longtemps. Quinze ans durant lesquels De Palma n’avait jamais su retrouver le génie et la virtuosité de Snake eyes. Le retrouver aux commandes du remake du très terne Crime d’amour (ultime film réalisé par Alain Corneau) n’était pas encourageant, et la découverte du film nous avait laissés plutôt dans l’embarras. Mais après avoir revu et redécortiqué ce grand retour au thriller théorique, une interrogation nous submerge : Brian De Palma n’aurait-il pas signé là tout simplement son film le plus tordu ?

LA COPIE D’UNE DECLINAISON

La nouveauté réside ici dans un détail a priori anecdotique : Passion serait apparemment le remake d’un film qui, d’une certaine manière, était peut-être déjà lui-même le remake (et pas forcément le seul) d’un autre film. De la même manière que Jean-François Richet avait revisité en 2005 le mythique Assaut de John Carpenter (qui, lui-même, revisitait déjà Rio Bravo de Howard Hawks), De Palma se livre à son exercice favori de déclinaison d’une œuvre existante qu’il tente, sinon d’améliorer, en tout cas de pousser à un autre niveau en la détournant sur une autre voie. Pour le coup, la voie en question sera celle d’un retour en arrière vers une influence très précise, et sans doute inavouée, du film d’Alain Corneau. Il y avait déjà dans Crime d’amour cette idée d’un individu qui exécute un meurtre, passant dans un premier temps au statut de coupable pour finir ensuite par être innocenté. Mais rien de nouveau en soi, puisque Fritz Lang avait déjà exploité le principe dans L’invraisemblable vérité. Et chez ce dernier comme chez Corneau ou De Palma, il y a toujours un grain qui fait dérailler le mécanisme.

Chez Lang, la manipulation d’origine était brillante : en guerre contre la peine de mort, le directeur d’un grand journal s’associait à son gendre pour accuser celui-ci d’un crime horrible, fabriquant alors les preuves permettant de le condamner à mort avant de le sauver au dernier moment en révélant les preuves (tout aussi fabriquées) de son innocence. La mort du directeur dans un stupide accident de voiture avait vite fait de foutre le plan en l’air, jusqu’à un coup de théâtre si diabolique qu’on préfère ne rien révéler pour les néophytes. Chez Corneau, c’est la rivalité entre deux femmes (l’une étant la supérieure de l’autre) au sein d’une multinationale qui poussera l’une d’elles à éliminer sa rivale, fabriquant les preuves de sa culpabilité avant de les retourner finalement en preuves d’innocence. Chez De Palma, le principe est simple : reprendre l’idée de Corneau et la reconfigurer à partir de la perversité qui habitait le scénario écrit par Douglas Morrow pour le film de Fritz Lang.

Dans ses interviews, De Palma insistait en effet sur l’erreur majeure du scénario de Crime d’amour : avoir révélé beaucoup trop vite la vérité autour de la manipulation, ce qui désintégrait alors la perversité du scénario jusqu’à une scène finale qui tentait en vain d’en réunir les miettes. Dans le film de Lang, la manipulation (et sa finalité) était révélée dès le début, plaçant du coup le curseur de l’attention sur la façon dont ce processus de réversibilité d’un fait (meurtre ou mascarade ?) ou d’un statut (coupable ou innocent ?) va former peu à peu un engrenage dans lequel l’individu qui en est à l’origine ne peut plus distinguer le vrai du faux. Dans le cas de Passion, notre position de spectateur nous confronte donc à une double jubilation : d’un côté, suivre une intrigue que l’on connait déjà mais dont le déroulement va quitter peu à peu les codes figés du polar à la française, et de l’autre, se concentrer avant tout sur l’incertitude qui s’empare du personnage central, sur son immersion progressive au sein d’un cadre tordu et surréaliste où la réalité et le fantasme se brouillent, où la culpabilité et l’innocence sont sans cesse remises en question. Une sorte de symbiose idéale à laquelle De Palma ne se prive pas d’intégrer, on s’en doutait, une connexion évidente avec le cinéma d’Alfred Hitchcock.

On connait la chanson depuis trop longtemps : chez Brian De Palma, lorgner du côté d’Hitchcock revient à le mettre en abyme, au carré, au cube, si ce n’est plus. Rien d’étonnant de la part d’un cinéaste qui, traumatisé par la découverte de Sueurs froides à l’âge de 18 ans, n’aura eu de cesse par la suite que de retravailler en boucle cette éblouissante matière, quitte à l’enrichir ou à la pervertir de l’intérieur. De là viendront les trois principaux chocs théoriques du centre de sa filmographie : Obsession transcendait Sueurs froides par l’intégration d’un inceste père/fille au sein de l’intrigue, Pulsions décuplait l’effroi et explicitait la symbolique sexuelle de Psychose, tandis que Body Double réécrivait Fenêtre sur cour à partir des nouveaux régimes d’image de l’époque (du clip vidéo au porno, en passant par les séries Z horrifiques). Ne jamais hurler son désir de remaker autrui, en somme, mais tenter à chaque fois un plagiat intelligent par le réfléchissement, toujours gigogne et modernisé, de ses figures les plus célèbres. Passion s’inscrit dans cette lignée de par le dispositif théorique que De Palma replace enfin au centre de ses ambitions artistiques, et aussi à travers les écarts significatifs qu’il intègre par rapport au film de Corneau, ne serait-ce qu’en termes d’esthétique et de mise en scène. Et comme le cinéaste aime à retourner une chose en son exact opposé dans cette logique de plagiat théorique, voire même à contredire les hypothèses fondées par une mise en perspective de notre propre regard, sa mise en scène se branche elle-même sur ce processus d’inversion perpétuelle. En cela, si l’on voulait établir un lien avec la fascination du cinéaste pour les femmes, on pourrait carrément parler de mise en scène « bisexuelle », où la moindre petite ambivalence est au service d’un processus de jouissance, la sienne autant que la nôtre.

DUPLICATION ET MIMETISME

La première « trahison » effectuée ici par De Palma, et pas des moindres, consiste à faire de Passion un film exclusivement féminin, où les hommes sont relégués au rang de satellites plus ou moins manipulables. Cette fois-ci, il n’y a d’ailleurs plus deux femmes, mais trois, travaillant au sein d’une agence de publicité et se situant chacune à un niveau précis de l’échelle hiérarchique. De haut en bas, donc. D’abord la blonde : Christine (Rachel McAdams) est la patronne de l’agence. Ensuite la brune : Isabelle (Noomi Rapace) est la collaboratrice de Christine. Enfin la rousse : Dani (Karoline Herfurth) est l’assistante d’Isabelle. Les deux premières vont ouvrir le bal en se lançant une guerre cruelle teintée de jalousie, de moins en moins implicite, enfilant les mensonges, les manipulations, les trahisons, les humiliations, les coucheries et même les roulages de pelle. Au milieu du film, l’une des trois femmes sera éliminée, laissant ainsi le champ libre aux deux restantes pour poursuivre la lutte de pouvoir, cette fois-ci sur un domaine un peu plus différent… Synopsis carré, foncièrement prévisible pour ceux qui ont déjà goûté à l’intrigue de Crime d’amour, mais on tâchera ici de ne pas accorder trop de crédit à l’intrigue, en général plus ou moins secondaire chez Brian De Palma. Ce qui compte plus que tout, c’est le jeu entre le public et la forme, la seconde servant ici à brouiller la place et les perceptions du premier, toujours dans une perspective de jubilation réciproque. Et au sommet des enjeux de son cinéma trône comme d’habitude sa préoccupation la plus affirmée : la duplication à tous les niveaux.

Cette notion travaille le cinéaste depuis la sortie d’Obsession en 1976, opus magistral de sa filmographie dans lequel il retravaillait à sa sauce la question du double, déjà très active au sein du chef-d’œuvre d’Hitchcock. A l’instar d’autres grands maîtres hollywoodiens ayant renoué avec une sorte de modestie conceptuelle (voir Coppola avec Twixt), De Palma reproduit ici les figures de son cinéma à une échelle certes équivalente, mais en leur ôtant aussi bien la chair que l’épaisseur organique. Dans ce monde débordant de surfaces vitrées, de bureaux aseptisés, de matériel high-tech et de lofts incroyablement luxueux, les deux héroïnes, Christine et Isabelle, ne sont plus que des surfaces glissantes, incertaines, ambigües parce que désincarnées. Et leur lutte, prenant place au sein d’un monde capitaliste qui ne jure que par le profit et le pouvoir, semble enclenchée sans même avoir été déclarée. En effet, est-ce vraiment la « trahison » de Christine envers Isabelle (elle s’attribue la paternité du clip publicitaire proposée par sa collaboratrice) qui active cette rivalité diffuse ? Isabelle n’a pas grand-chose d’une âme innocente qui se rebellerait après avoir reçu un coup de traître dans le dos : avant cette scène de trahison, au cours d’un voyage d’affaires à Londres, on la voyait déjà larguer son assistante comme une chaussette sale pour s’envoyer en l’air en compagnie de Dirk (l’amant de Christine), ce qui laissait déjà transparaître une certaine forme d’arrivisme, peut-être malgré elle. Tout est déjà calculé dans ce milieu, avec l’ambition et les coups bas en intraveineuse.

Si l’on cherche à gratter le vernis des apparences concernant ces deux personnages féminins, on ne trouve que des miroirs sans teint. Christine et Isabelle sont comme des poupées russes impossibles à désemboîter, dont on ne saisit jamais clairement l’épicentre de leur système interne. Idem pour leurs passés respectifs : celui de la première semble gorgé de mensonges potentiels tandis que celui de la seconde n’est jamais abordé, laissé à l’état d’énigme sans réponse. Chacune ment à l’autre parce que s’active surtout chez elles un désir de mimétisme, pour ne pas dire de clonage. Ici, affronter l’autre revient à lui prendre sa place, à lui voler ce qui forge son identité sociale (son identité tout court ?) par rapport aux autres, à devenir cet adversaire que l’on idolâtre quelque part en secret. Dès la scène d’ouverture, Isabelle est déjà béate d’admiration devant le mode de vie de Christine (son appartement, son charisme, son amant, etc…), et un peu plus tard, au sein d’une limousine, Christine lui confiera son plus grand désir, à savoir « être aimée » maintenant qu’elle est « admirée » par quelqu’un de proche. Derrière son archétype de blonde salope et manipulatrice, Christine apparaît ainsi comme une femme plus fragile que prévue, certes narcissique et obsédée par sa quête de supériorité, mais aussi désireuse de trouver « chaussure à son pied » (expression justifiée puisque la limousine emmène les deux femmes à un défilé de mode de chaussures !).

Et lorsque le crime scelle pour de bon leurs rapports de domination, le mimétisme prend là encore une autre dimension : pour preuve, Isabelle tue Christine en portant un masque blanc basé sur le visage de cette dernière. Un détail qui n’a strictement rien d’anodin : ce masque blanc, reproduisant les traits de Christine à la manière d’une poupée de porcelaine, fait partie des accessoires qu’elle demandait à ses amants de porter pendant leurs jeux sexuels (si l’on ajoute à cela l’évocation furtive d’une sœur jumelle décédée, l’image devient vertigineuse). En cela, assassinée par « elle-même », victime de son narcissisme, Christine se révèle être ni plus ni moins qu’une poupée sans âme pour qui tout, y compris le sexe, était réduit à une succession d’apparences, à un jeu de pure surface. Pour autant, peut-on parler d’effet de miroir entre les deux femmes ? Oui, clairement : en dehors de leur unique différence physique (la blonde face à la brune : un classique !) et de leur rang hiérarchique, elles travaillent ensemble jour et nuit, conservent le même professionnalisme, dévoilent la même avidité à écraser l’adversaire, et surtout, dégagent une hyperféminité totale doublée d’un sex-appeal ravageur. D’où le désir du cinéaste de les filmer sans cesse en face-à-face ou en côte-à-côte, aidé en cela par la superbe photographie de José Luis Alcane (le chef opérateur de Pedro Almodovar).

METAPHYSIQUE DE L’IMAGE

A la réflexion, la relative déception que l’on pouvait ressentir envers Passion lors de sa sortie en salles était également tributaire de son esthétique (faussement) ingrate. La première scène, montrant les deux héroïnes au travail face à un ordinateur portable, était déjà à prendre comme un avertissement déguisé : aucune sophistication précise à relever dans l’image, juste quelques plans ternes avec deux ou trois petits panoramiques en guise de mouvements de caméra. Sans oublier un petit détail bien visible (et bien agaçant !) qui allait revenir beaucoup plus tard : le tout premier plan du film prend soin de cadrer le logo Apple d’un ordinateur portable avant même de cadrer les deux actrices ! De la part d’un formaliste aussi affirmé que Brian De Palma, ce genre de provocation visuelle semblait à peine concevable. C’était pourtant un leurre pour mieux préparer le déchaînement théorique de la suite du film en même temps qu’une preuve évidente de la capacité du cinéaste à s’emparer de l’esthétique du cinéma moderne, hélas marquée par la prédominance du format télé et du placement de produit. De Palma est de ces cinéastes qui suivent l’évolution du monde et qui tentent de s’adapter à ses codes, sans que leur style ne perde ce qui le compose. Mais s’il essaie autant que possible d’observer ce qui change dans le monde, il y a bien une chose qui, elle, n’a décidément pas changé chez lui : son obsession à voir des écrans partout, à imbriquer ces « fenêtres sur cour » les unes dans les autres, ou même à déceler des yeux indiscrets dans tous les recoins du décor et du cadre.

L’époque contemporaine lui permet de pousser à l’extrême ce qu’il avait déjà exploré de façon extrêmement lourdingue dans Redacted, à savoir la multiplication des supports d’image : Internet, Skype, web-conférence, caméras de surveillance, téléphones portables, etc… Aujourd’hui, tout est banalisé, même le voyeurisme et surtout la cruauté par l’image, qu’elle soit vidéo ou fixe. La scène d’humiliation d’Isabelle à travers une vidéosurveillance récupérée par Christine est à ce titre édifiante : dans cette scène dérangeante, l’image est utilisée pour jouir de la souffrance de l’autre. Et au sein même de l’entreprise, la création visuelle se voit elle aussi copiée, dupliquée, retravaillée et abandonnée au regard des autres : le clip publicitaire tourné par Isabelle et son assistante sera délesté du secret d’entreprise pour finir en réceptacle de clics sur YouTube, et la relation sexuelle entre Isabelle et Dirk passe d’un simple téléphone portable (qui a filmé discrètement la scène) à une télévision écran large (qui révèle la scène au grand jour). Le fait de situer une telle intrigue au cœur du monde de la publicité n’est même pas un hasard : outre une approche plus perverse des notions de « surface » et de « (re)présentation », c’est le virus de la représentation édulcorée et vulgaire, laquelle sous-tend le travail effectué au sein de cet univers, qui aura vite fait de déborder sur ceux qui le créent, infectant ces derniers pour finir par les précipiter dans une spirale sans fin.

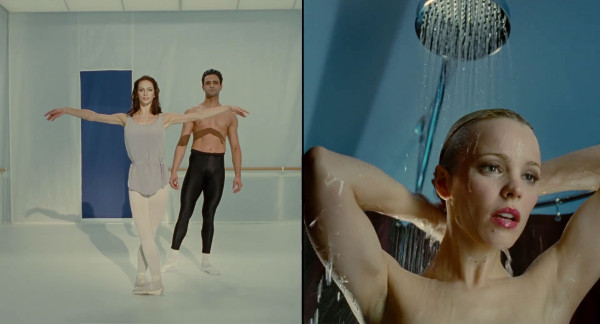

C’est au cœur du split-screen central, sans doute le plus stupéfiant et le plus poétique que De Palma ait pu concevoir dans sa filmographie, que ce vaste trouble de la représentation va tutoyer les sommets. Durant cette scène, le cinéaste joint une représentation théâtrale de L’Après-Midi d’un faune (à gauche) avec le meurtre de Christine par Isabelle (à droite). En apparence, rien de nouveau : voilà qui semble renouer avec les grands moments de chorégraphie des précédents films du réalisateur, où le double écran sert autant d’outil d’isolation de deux actions simultanées que de leurre conceptuel autour de la question du regard. De plus, on croit deviner de quoi il va être question : Isabelle assiste en temps réel à la représentation (la face gauche de l’écran présenterait donc son alibi pour se disculper), tandis que Christine termine une soirée chez elle peu de temps avant sa propre mise à mort (la face droite se contenterait de préciser comment s’est déroulé le crime). Mais voilà, une fois le visionnage du film terminé et la vérité (apparente) révélée, on aura eu le temps de comprendre que tout (ou presque) était faux dans ce double écran.

Ce que l’on voit à gauche n’est pas une femme qui assiste à une représentation, puisqu’elle l’a quittée dès le début : du coup, les gros plans sur ses yeux apparaissent comme de brillantes transgressions sur l’écart entre les deux faces de l’écran. Et ce que l’on voit à droite est le déroulement d’un meurtre pensé comme « parfait », ce qui, là encore, est une fausse idée, puisque des images ont échappé à Isabelle dans l’exécution de son plan (celles que Dani a filmées). Par ailleurs, le plan tend à effacer la trace du réel en y intégrant la paranoïa de Brian De Palma pour l’omniprésence d’un regard (ce fameux « œil » qui flottait au-dessus de la scène du crime de Snake eyes).

Sur la gauche, les danseurs s’animent de façon assez mécanique (des poupées, eux aussi ?) devant un décor immaculé et semblent observer quelqu’un dans la salle, peut-être celle qui n’est déjà plus là (Isabelle) ou bien celui qui n’a pas quitté son siège (le spectateur). Est-ce pour affirmer que, même pour celui qui n’est plus à l’image, il y a toujours un regard actif quelque part ? Ou alors doit-on juste se sentir visé par un œil omniscient, celui du cinéaste sans doute, qui utiliserait le regard pénétrant de la ballerine pour nous hypnotiser ? Une seule certitude émerge de ce dispositif scénique : le fait de « voir » implique le fait d’être « vu », même à son insu. Une logique paranoïaque que De Palma incarne en brisant le split-screen dès que Christine ouvre enfin les yeux face à son meurtrier : l’observée est prise au piège d’un observateur qui révèle sa nature masquée et diabolique à travers un regard caché derrière un masque.

L’INVRAISEMBLABLE VERITE

Au beau milieu de tout cela, on en oublierait presque de s’interroger sur la justification du titre : où est la « passion », ici ? On avait beau essayer de la chercher derrière la tonalité glaciale des décors, si possible au sein de cette relation de haine et de séduction (l’une entraîne toujours l’autre, et vice versa) qui s’installe entre Christine et Isabelle. Or, il était difficile de la percevoir à travers la question du corps et de la chair, car, on le soulignait plus haut, ces deux derniers éléments semblaient bel et bien avoir été bannis des enjeux narratifs par le réalisateur. Sauf que non : elle était cachée, insidieuse, mais bel et bien là. Pour en prendre le pouls, il fallait simplement attendre le deuxième mouvement du film, où Dani, l’assistante d’Isabelle, prend enfin les devants et révèle son véritable jeu : amoureuse d’Isabelle et ayant fabriquée ses propres images pour mieux mettre en évidence le plan machiavélique de celle-ci, elle est devenue elle-même une image, contaminée par un désir qui, là encore, naît du cadre qui la circonscrit (le monde de la publicité).

Rembobinage arrière, scène de présentation du clip publicitaire : dans cette vidéo, Isabelle et Dani ne font pas que donner une valeur commerciale à une situation en tous points racoleuse (en gros, glisser un portable dans la poche arrière du jean de Dani pour enregistrer le regard des hommes qui matent son cul), mais elles vont carrément jusqu’à simuler (quoique…) un flirt lesbien pour épicer leur montage et séduire leur audience (des acheteurs potentiels). C’était un signal, et on ne l’avait même pas vu venir : dès cet instant, Dani était contaminée, prise au piège d’un désir qui déborde du simple cadre de l’image vidéo pour infester réellement son esprit, exactement à l’image d’une publicité racoleuse qui s’inscrirait dans le cortex de son audience pour exalter son désir de « consommer » (choisissez vous-même le sens que vous voulez donner à ce verbe). Ainsi, l’attirance de Dani pour Isabelle devient réelle, totale, indiscutable, d’où cette révélation tardive qui fait l’effet d’un électrochoc chez Isabelle. Et question contamination, cette dernière était tout aussi concernée : se mesurer à la perversité de sa patronne n’avait pour conséquence que de transférer cette même perversité chez elle (à la seule différence, de taille, qu’Isabelle sera allée beaucoup plus loin en osant commettre un meurtre). Toujours cet effet de miroir, diabolique mais bien réel, plus que jamais au cœur des enjeux humains.

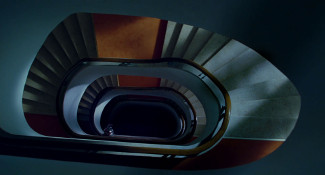

L’une des définitions du mot « passion » est la suivante : « émotion très forte qui va à l’encontre de la raison ». La raison est ici incarnée par la froideur de la mise en scène jusqu’au moment, forcément inévitable, où le vernis de l’univers matériel finit par craquer sous la pression du corporel, signant ainsi l’arrivée des éléments passionnels. D’où le fabuleux dernier quart d’heure, monument de tension étourdissante où tout devient spirale, qu’il s’agisse des escaliers, des cadrages (superbe travail sur les plans obliques), des perspectives ou de la juxtaposition des cauchemars. Du coup, lorsque le fantastique s’incruste clairement par l’apparition soudaine de la blonde qui assiste à son propre enterrement (à moins qu’il ne s’agisse de la fameuse « jumelle » ?), et ce jusqu’à amener un crescendo final qui génère un effroi monumental, De Palma abat sa carte maîtresse : pour l’héroïne, la réalité matérielle n’existe plus, les menaces sont désormais impossibles à localiser ou à identifier (d’où provient la sonnerie du portable ?), car les lois incontrôlables de la passion ont désormais pris le contrôle. L’invraisemblable vérité, la voilà. Et c’est hélas la seule que l’on ne puisse pas discuter lorsque les mots « The End » surgissent et font tomber le générique de fin comme un couperet. Brian De Palma garde le mystère entier. Il a le dernier mot. Sa passion est la nôtre.