REALISATION : Steven Soderbergh

PRODUCTION : Warner Bros, Village Roadshow Studios, Jerry Weintraub Productions, Section Eight

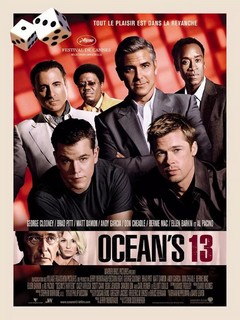

AVEC : George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Elliott Gould, Bernie Mac, Carl Reiner, Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jemison, Shaobo Qin, Andy Garcia, Al Pacino, Ellen Barkin, Vincent Cassel, Eddie Izzard, David Paymer, Julian Sands

SCENARIO : David Levien, Brian Koppelman

PHOTOGRAPHIE : Steven Soderbergh

MONTAGE : Stephen Mirrione

BANDE ORIGINALE : David Holmes

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Action, Comédie

DATE DE SORTIE : 20 juin 2007

DUREE : 2h02

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Danny Ocean convoque ses complices à Las Vegas : leur ami et mentor Reuben Tishkoff a été victime d’un infarctus du myocarde. La raison ? Son association malheureuse avec Willy Bank, magnat des casinos réputé sans scrupule et sans pitié. Ce dernier a doublé Reuben et l’a laissé pour mort. La bande de Danny décide d’infliger une sévère correction à ce nouvel ennemi, qui va inaugurer en grande pompe son nouveau casino. Et tous les moyens seront bons…

Le chiffre 13 porte-t-il vraiment bonheur ? Misons là-dessus en revenant sur la trilogie classieuse de la bande à Steven Soderbergh, et surtout sur son troisième et ultime volet, aussi décrié qu’extravagant…

Au début, il y avait Frank Sinatra. Et on ne plaisante pas avec ça. Car celui qui a eu la chance de serrer la main de Frank Sinatra doit s’attendre au pire s’il trahit quelqu’un qui a eu la même chance. C’est l’infraction de cet étrange code d’honneur qui sert de point de départ au scénario d’Ocean’s 13, mais c’est aussi une règle mise en application sur l’ensemble de la trilogie chapeautée par la team à Steven Soderbergh. Une bande d’experts en cachant souvent une autre, il faut ainsi remonter le curseur du temps jusqu’à 1960, année de la sortie de L’inconnu de Las Vegas de Lewis Milestone. A la base de cette petite fantaisie sans affect ni grand intérêt (parce que filmée de manière très plate), il y avait un sacré argument de vente : réunir l’intégralité de la fameuse troupe du « Rat Pack » de Sinatra dans une intrigue de quintuple braquage à Las Vegas. Soit le prototype d’un autre sous-genre transversal à Hollywood : le film de « cohabitation », consistant à laisser les stars les plus cotées du moment jouer des coudes pour se faire voir et faire péter une affiche. Le risque, on le connait : se reposer sur un amas d’œillades viriles, de blagues foireuses et de « cool attitude » pour épicer une histoire de casse déjà vue cent fois. Voilà le meilleur moyen d’aller au casse-pipe. C’est le maintien d’un équilibre entre le caractère classieux du contenant et la sophistication jouissive du contenu qui suffit à gommer fissa ce risque. Ainsi donc, en reprenant cinquante ans plus tard le rôle tenu par Sinatra, George Clooney ne fait pas seulement que rendre hommage à la star. Il lui fait avant tout une poignée de main, virtuelle autant que symbolique. Un contrat se doit d’être honoré – du glamour à fond les ballons. Un défi se doit d’être relevé – plus redoutable il est, plus profitable il sera. Tout sauf une mission impossible pour la paire d’as formée par l’acteur et son ami cinéaste, un Steven Soderbergh au potentiel clairement infini.

VALET DE PIQUE

La réactualisation du règne du Rat Pack dans la « ville du péché » aura donc eu lieu en trois temps, et il est vital de revenir d’abord sur les deux premières étapes. Lorsque Soderbergh se lança en 2001 dans le projet Ocean’s Eleven, c’était dans l’idée de se frotter à l’exercice du « pop-corn movie » après avoir fait rougir de plaisir les esthètes et le box-office avec Erin Brockovich et Traffic. Vu que surfer sur la vague du succès n’a jamais motivé le bonhomme (on le signalait déjà en décortiquant Full Frontal), l’étendue du résultat n’étonnait guère : euphorisant, ludique, en équilibre optimal entre la sophistication auteuriste et le pur étalage de glamour. Pour embellir ce récit d’un casse de légende dans le coffre-fort des trois casinos de Las Vegas, le cinéaste osait le casting le plus dingue qui soit autour d’un Clooney troussé comme Cary Grant. On y croisait ainsi Brad Pitt en bras droit boulimique, Matt Damon en pickpocket de génie, Elliott Gould en nabab bienveillant, Don Cheadle en expert en explosifs, Carl Reiner en escroc retraité, ainsi que cinq autres sujets spécialisés dans le bricolage, l’acrobatie ou l’informatique. Onze talents indispensables pour un braquage qui filait le vertige, et non pas parce que Soderbergh avait su respecter de façon imparable la convention n°1 du film de braquage (des préparatifs nickels suivis d’une exécution problématique) et emballé le tout sous une mise en scène constamment inventive et protéiforme. C’est surtout parce qu’en intégrant le casse dans un Las Vegas aussi kitsch que riche en faux-semblants, il lui était possible d’y propager tout le champ lexical du subterfuge. Gestes, regards, mimiques, pantomimes, non-dits et sous-entendus faisaient alors en sorte d’élever le crescendo vers des voies plus stimulantes, quitte à retourner notre perception première du casse à venir par le détail le plus surprenant, voire même le plus émouvant. D’où un précis de jubilation filmique qui gardait le spectateur alerte et actif jusqu’à une séquence apaisée – la plus belle – où les onze complices contemplaient les illuminations de la ville avant de partir, l’un après l’autre, vers de nouvelles aventures.

Le succès appelait une suite, et c’est peu dire qu’elle fut réclamée par tous. Reste que Soderbergh n’a pas hésité à fuir la resucée mercantile qui planait au-dessus du projet, allant même jusqu’à délocaliser l’intrigue, à élargir davantage l’ampleur de l’espace manipulateur et à atomiser encore plus les lois de la vraisemblance. Film le plus réussi de la trilogie, Ocean’s Twelve imposait définitivement une idée déjà en place dans le premier film : face à une mécanique du plan qui tutoie à ce point l’absurde et l’improbable, se laisser balader prévaut sur tout début de raisonnement. Côté scénario, les onze compères avaient donc une triple menace au-dessus de la tête : rembourser celui qu’ils avaient floué (un Andy Garcia aussi froid qu’un macchabée aux allures de parrain), prendre à revers une inspectrice ultra-coriace dont l’un d’eux s’était amouraché (et qui connait d’autant plus les ficelles du vol qu’elle est elle-même la fille d’un escroc célèbre), et battre à la loyale un aristocrate français dans le vol impossible d’un œuf de Fabergé à Rome. Côté mise en scène, Soderbergh tirait profit d’une intrigue à tiroirs alambiquée et retorse pour amplifier, par les variations de cadre et la dynamique du découpage, sa réflexion sur les apparences et la dichotomie réalité/fiction. Chaque micro-détail du film acquérait de ce fait une dimension quasi métatextuelle, que ce soit les tacles ironiques sur l’âge de George Clooney et les tatouages cachés de Brad Pitt, le sens caché à déceler derrière chaque dialogue, l’improbable victoire du mouvement physique dans un espace régi par l’aléatoire (Vincent Cassel expert en capoeira !), les capitales européennes revisitées en étapes d’un trajet faussement linéaire, ou encore l’audace de faire jouer à Julia Roberts le rôle de quelqu’un qui doit jouer la vraie Julia Roberts ! Sans parler d’un coup de théâtre final impossible à anticiper. Moins une suite qu’un trompe-l’œil géant, moins un film de plus qu’un film-somme, Ocean’s Twelve plaçait Soderbergh en position de force et élevait la notion de divertissement populaire à un pic rare. La réception très contrastée de ce torrent d’audaces aura toutefois contraint l’équipe à revoir ses ambitions à la baisse, leur intimant de revenir aux bases pour le feu d’artifice final.

ROI DE TREFLE

Retour à Las Vegas, donc. La roulette soderberghienne allait-elle se gripper, faire dévier la trajectoire de sa boule, tomber in fine sur le mauvais numéro ? On dit que le chiffre 13 porte bonheur ou malheur, c’est selon. Tout était envisageable. D’ailleurs, qui sont les « treize » ici ? A vrai dire, on n’en sait trop rien. Déjà qu’on ramait sévère à chercher l’identité du douzième larron dans le film précédent (Julia Roberts ? Catherine Zeta-Jones ? Vincent Cassel ?), alors là… Mais pour ce qui est d’avoir la baraka, l’équipe a tiré le bon chiffre. Pas forcément celui qui fait passer la sophistication au niveau supérieur (Ocean’s Twelve avait déjà tout donné là-dessus), mais en tout cas celui qui décline des situations à partir d’une trame identique en accroissant l’excentricité du cadre et des péripéties. En conséquence, le scénario d’Ocean’s 13 ne s’embarrasse d’aucune vraisemblance, multipliant les astuces les plus tordues possibles afin de donner vie au plan le plus tarabiscoté qui soit. Et Soderbergh de s’en donner à cœur joie dans la fuite en avant miroitante de sa mise en scène chic et branchée : l’image se fait aussi bronzée que les visages, la palette colorimétrique a été coincée sur le curseur LSD (on en prend la mesure dès l’apparition du logo Warner), l’esthétique du film se cale sur celle des salles de jeu et des suites de luxe, l’écran partagé et le ripolinage graphique nous placent en témoins VIP du strass ambiant. Un signe d’entrisme ? Disons plutôt le jeu parfait pour tout invité d’une fiesta fastueuse qui l’amuse et l’agace à la fois : d’abord nos yeux vont en profiter, ensuite nos nerfs vont se lâcher. Comme un gamin qui, une fois isolé dans sa chambre de jouets, abuse de son potentiel distrayant avant de la foutre joyeusement en l’air.

Là où le film marque un net progrès par rapport à Ocean’s Eleven, c’est que ce jeu de pure surface sur le subterfuge et le faux-semblant ne vise plus seulement les individus qui s’agitent dans le décor, mais le décor lui-même. Osons une métaphore érotique pour bien cibler le truc : si percer le coffre-fort avait tout d’un acte de pénétration, le stade d’après consiste à faire vibrer l’édifice de l’intérieur, violé à grands coups d’hélitreuillage bourrin et d’une foreuse louée à Eurotunnel. Et comme il est question d’un casino extravagant dans sa structure et clinquant jusqu’à l’excès, la stratégie va consister à lui faire tomber la chemise, à le désosser de la tête aux pieds, à révéler l’artifice vicieux et trompeur qui le sous-tend. Juste retour des choses car le retard sur l’époque implique d’y aller à coups de marteau, comme le souligne une réplique qui fait passer la bande à Ocean pour des émules de John McClane (« Vous jouez analogique dans un monde numérique »). Le feu d’artifice ayant donc été voté à l’unanimité, braquer un casino pour s’en mettre plein les fouilles (et accessoirement récupérer l’amour de sa vie) n’est plus à l’ordre du jour. Place à une pièce montée XXL, servie sur son délicieux coulis de vengeance, qui vise à ruiner de A à Z la soirée de lancement d’un casino appartenant à celui qui a doublé et laissé pour mort le mentor de la bande. Et comme la cible visée se doit d’être la plus difficile à abattre pour nos experts, on l’imagine quelque part entre la cruauté sournoise d’un Michael Corleone et le bling-bling carnassier d’un Tony Montana. Banco : c’est l’interprète des deux rôles précités qui hérite du rôle. Al Pacino va d’ailleurs si loin dans l’égocentrisme et la vanité clinquante qu’il donne l’impression de pasticher Donald Trump.

Dans cette optique de prendre Las Vegas à revers, le seul gain se limite ici au plaisir de jouer. Inutile de chercher plus loin ce qui a pu guider l’élaboration de cet ultime opus, envisagé comme une conclusion par une bande d’amis désireux de faire tapis sur le numéro 13. Seuls ceux qui étaient jusqu’ici floués, c’est-à-dire les clients qui engloutissent chaque jour leurs économies dans les machines à sous, gagneront des sommes énormes en voyant le truquage des casinos se retourner à leur avantage. Au début de la partie, Danny Ocean et ses dix gentlemen cambrioleurs placent leurs atouts. On donne dans le déguisement pince-sans-rire – mention spéciale à Casey Affleck en syndicaliste burrito à grosse moustache ! On engage du complice potentiel par-ci par-là, en particulier une concierge qui joue les espions contre rétribution. On anticipe chaque trucage à installer en remontant à chaque fois à la source : les dès sont pipés dès leur fabrication en usine, le distributeur de cartes de blackjack est noyauté par une taupe infiltrée, la roulette se joue avec une boule manipulée à distance, les machines à sous sont déréglées par piratage informatique… Et surtout, vu que le maître de maison raffole des diamants et tient à séduire les guides touristiques, autant lui dérober son trésor et saccager le séjour du critique chargé de l’évaluer. Jusqu’ici, tout a l’air de rouler. Mais quand le récit démarre vraiment, alors même que le joueur a placé ses pions, l’adversaire fait blocage avec les siens. Bien au-delà du lot habituel de roues de secours à haut risque (Andy Garcia change de clan) et d’épines dans le pied (Vincent Cassel joue à nouveau la pochette-surprise qui perturbe le plan), le hic tient dans la présence du Greco, sorte de système de sécurité à intelligence artificielle qui analyse en temps réel le comportement des joueurs, et à côté duquel le HAL 9000 de 2001 l’odyssée de l’espace passerait presque pour l’arbitre d’une partie de Pong.

Devant un obstacle aussi retors, on le disait plus haut, c’est l’analogique le plus primaire qui va dérégler la machinerie numérique – on utilise une foreuse dernier cri pour simuler un séisme et mettre ainsi le Greco à l’arrêt. Pour autant, c’est la quinte flush qui fait le plus d’effet : une suite de cartes ordonnées en amont qu’il s’agit de mettre sur le tapis au moment le plus décisif, à l’image d’un scénario pensé et structuré comme un jeu de hasard bidonné de partout. Que l’on ait toujours un coup de retard sur les personnages coule de source, mais que l’on puisse y voir une solution de facilité narrative prouve juste qu’on se la coule douce au lieu de rester actif. Cela tient au fait que la trilogie Ocean’s repose sur les épaules de scénaristes qui jouent une partie dont ils finissent eux-mêmes par se jouer avec malice. Pour Ocean’s 13, le choix de Brian Koppelman et David Levien est peut-être le plus payant de tous, tant Les Joueurs et Le Maître du jeu avaient révélé leur aptitude à fouiller les mécaniques policières et criminelles à partir d’une base documentaire creusée. De ce fait, chaque élément « improbable » de ce scénario impeccablement écrit repose sur du vrai, et cela permet à Soderbergh de plaquer avec brio son brouillage plastique des artifices de la fiction et du documentaire sur un cadre opulent et trompeur. Tout devient ainsi trouble, plus ou moins artificiel, sujet à caution autant que sujet de jouissance. L’argent-roi, soupçonné d’être le moteur du projet aux yeux d’une intelligentsia critique plus envieuse qu’autre chose, repasse ainsi du concret à l’abstrait – notons l’affichage de dollars virtuels au-dessus des crânes de ceux qui font sauter The Bank. Fort de cette mécanique à toute épreuve, le film n’a plus qu’à mettre en pratique tout ce qui ne relève plus de la théorie à ses yeux : des règles à suivre ou à réécrire, des schémas à tracer ou à reproduire, le tout dans un décor dingue et shooté comme un Rubik’s Cube géant.

AS DE COEUR

Si l’on connait les règles, on a un atout. Si l’on connait aussi ses alliés, on a une paire. Si l’on sait également anticiper les imprévus, on a un brelan. En trois films, la bande de Danny Ocean est devenue une vraie famille. Pas comme celle que Vin Diesel persiste à entretenir à grands renforts de considérations communautaristes à deux balles dans la saga Fast & Furious, mais plutôt celle dont chaque membre n’a plus besoin de creuser sa partition pour renforcer la solidité du groupe. Désinvolture sexy, humour à froid, mise en application du talent de chacun : tout demeure orchestré à la perfection, avec un regard et une demi-vanne pour faire passer la moindre intention. Au premier plan, les gimmicks récurrents de la saga défilent à la queue leu leu. La narration définit ainsi les grandes lignes du plan tout en laissant certains rouages obscurs, avant que le déroulé du braquage ne vienne révéler le petit ingrédient caché – et insensé ! – qui conditionne sa réussite. Les acteurs s’amusent à singer leur partition pour mieux la décaler. Taquineries sur George Clooney : on le chambre sur ses kilos en trop et on le filme en extase devant un talk-show d’Oprah Winfrey. Ping-pong verbal non-stop entre Scott Caan et Casey Affleck. Acrobaties suicidaires de Shaobo Qin dans un espace impossible – voir ce mikado de cages d’ascenseur à grande vitesse dans lequel il risque sa vie. Manipulation d’un Matt Damon trop « rookie » pour passer dans la cour des grands et sans cesse confronté à l’intrusion pénible de sa famille dans l’équation du braquage (c’est au tour du père de rappliquer). Dialogues inachevés entre Clooney et Pitt : soit l’un termine la phrase que l’autre a commencé (chacun sait bien comment l’autre raisonne), soit ils se jaugent par métaphores diverses (ne rien comprendre au sujet de leur conversation fait doubler le plaisir), soit ils causent carrément en langage codé (souvenez-vous de la scène avec Robbie Coltrane dans Ocean’s Twelve).

Ce dernier détail est précisément celui qui, au second plan, isole l’une des plus grandes forces de la saga : jouer sur le langage et le sens caché. Ici, on donne dans le clin d’œil référentiel, que ce soit pour désigner quelqu’un (« Celui qui a le chapeau du Dr Dolittle »), pour créer un écho savoureux (le thème culte du Docteur Jivago accompagne la scène de séduction entre Matt Damon et Ellen Barkin) ou pour décrire des règles du jeu. Ici, donner une seconde chance à quelqu’un, c’est faire un « Billy Martin ». Faire flipper quelqu’un en pointant la menace d’un séisme sur son gratte-ciel, ça s’appelle un « Irwin Allen » (en rapport à La Tour infernale, sans aucun doute). Celui à qui l’on fait décrocher le jackpot reçoit un « Ali Baba ». Le nom du filtre aphrodisiaque destiné à envoûter une cible est surnommé un « Gilroy » (on vous laisse en déduire s’il existe un rapport avec la famille de scénaristes/producteurs). On parle d’un « Brody » quand il s’agit d’évoquer le faux pif de Matt Damon ou d’un « Macbeth » pour définir une mise en garde faussée du méchant en cas de pépin. Et pour ce qui est d’un Andy Garcia désireux de briser la montée en puissance d’Al Pacino, on présume que ceux qui ont déjà vu cent fois Le Parrain III auront fait le rapprochement rien qu’en regardant l’affiche.

Ce jeu référentiel ne concerne pas seulement un spectateur interpellé sur sa propre cinéphilie, car le cinéaste va jusqu’à inclure sa propre filmo dans la diégèse parodique du film. En effet, il est aisé de deviner le clin d’œil satirique à Traffic (et plus précisément à sa description des liens économiques transfrontaliers) au travers de cette fausse révolte ouvrière dans une usine mexicaine. D’aucuns ne verront que du cynisme grossier dans la démarche de Soderbergh là où l’on y décèlera plutôt un jeu taquin avec la façon dont son cinéma est perçu. Girlfriend Experience était déjà très clair là-dessus au détour d’une scène-clé, mais Ocean’s 13 va plus loin en optant pour un cobaye plus explicite : un malheureux critique (David Paymer) chargé de donner ses étoiles au nouveau casino, et sur lequel vont pleuvoir toutes les calamités susceptibles de lui pourrir son séjour, du moins avant qu’un jackpot truqué ne vienne le dédommager de tout ce qu’il a subi. Doit-on donc en déduire qu’il est inutile d’évaluer ce qui est à l’écran du moment que ça fait recette au box-office ? Mauvaise pioche. C’est avant tout un tacle expédié à l’hypocrisie du critique : il est là pour « chercher la petite bête », il s’indigne dès qu’on le sort au forceps de son petit confort analytique en le recouvrant de (vraies) petites bêtes, et il redevient docile quand on lui mâche le travail et qu’on lui rappelle sa valeur marchande. Au fond, qu’est-ce qu’un critique, sinon un jeton qui se glisse dans une machine ? Avec sa dimension de grosse machine à cash truquée de toute part, Ocean’s 13 met en porte-à-faux tout décryptage conformiste de la mécanique à l’œuvre, puisque celle-ci est destinée à finir broyée – on rappelle que c’est le but du casse. Au fond, point de codes à analyser ici, juste un plaisir monstrueux à tirer du saccage métatextuel dont ils sont l’objet. Tant pis pour celui qui s’y refuse.

Dernier point crucial : où sont les femmes là-dedans ? Voilà bien un détail qui ne passe pas inaperçu : si tous les personnages du film, alliés ou antagonistes, ont tous droit à leur moment de gloire, ce n’est pas le cas de Tess (Julia Roberts) et d’Isabel (Catherine Zeta-Jones), visiblement exclues du nouveau casse et laissées au foyer par leurs mecs (« Ce n’est pas leur combat », annonce Ocean dès la scène d’ouverture). Pas sûr non plus que la présence d’Ellen Barkin, estampillée cougar de la tête à la micro-jupe, suffise à compenser l’absence de deux figures aussi indispensables au facteur émotionnel du récit – la romance était toujours l’ingrédient qui déréglait les intrigues des deux films précédents. Une diversion a toutefois été installée dans Ocean’s 13, et il convient de ne pas la négliger : une poignée de discussions émouvantes entre Clooney et Pitt sur le rapport à leurs compagnes respectives, allant de simples confidences douces-amères jusqu’à une remarque piquante de l’un à l’autre (« Tu devrais te caser et avoir des enfants… »). Là encore, comme avec Full Frontal, Soderbergh joue sur la frontière vaporeuse entre réalité et fiction, amplifiée par l’aura de ses stars et celle de la ville qu’il filme. Ce n’est pas un hasard si la plus belle scène du film consiste ici en une simple ballade mélancolique au crépuscule, sur le trottoir du strip de Las Vegas. Le temps d’un simple travelling, tout est dit : le plaisir du jeu, le risque de tout perdre, l’amour qui s’étiole, l’amitié qui demeure, le temps qui file trop rapidement, le monde qui change. Presque une parenthèse (dés)enchantée qui annonce déjà l’avenir : un nouveau départ nécessaire, à prendre une fois que cette glorieuse association aura porté ses fruits et que le feu d’artifice aura été tiré. Et comme on savoure ce dernier avec Frank Sinatra en fond sonore (le mythique This Town), disons juste que la boucle est bouclée. Et que le jeu en valait la chandelle.