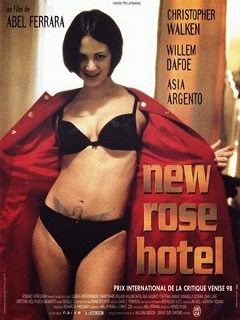

REALISATION : Abel Ferrara

PRODUCTION : Avalanche Home Entertainment, Edward R. Pressman Film Corporation, Quadra Entertainment

AVEC : Christopher Walken, Willem Dafoe, Asia Argento, Annabella Sciorra, Yoshitaka Amano, Gretchen Mol, John Lurie, Ryuichi Sakamoto, Victor Argo, Andrew Fiscella

SCENARIO : Abel Ferrara, Chris Zois

PHOTOGRAPHIE : Ken Kelsch

MONTAGE : Jim Mol, Anthony Redman

BANDE ORIGINALE : Schoolly D

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Espionnage, Romance, Science-fiction, Thriller

DATE DE SORTIE : 28 avril 1999

DUREE : 1h31

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Deux amis espions industriels, Fox et X, veulent finir leur carrière en apothéose. Ils engagent donc Sandii, une très jolie chanteuse d’un bar de nuit. Elle est chargée de séduire un généticien japonais, Hiroshi, pour qu’il quitte son entreprise actuelle Maas Corporation afin d’entrer dans la Hosaka Corporation. X tombe amoureux de Sandii et l’opération tourne au fiasco…

Abel Ferrara adapte William Gibson et élève la fibre expérimentale de son cinéma à son plus haut zénith. Un stupéfiant poème d’amour fou doublé d’une réflexion vertigineuse sur le fétichisme de l’image.

Sept nuits de location dans ce cercueil, Sandii. Hôtel New Rose. Comme j’ai envie de toi, maintenant.

Parfois, je te remets. Me la repasse, lente, douce, méchante, je m’y sens presque. Parfois, je sors de mon sac ton petit automatique, caresse du pouce le chrome bon marché si lisse. Calibre 22 chinois, la mire pas plus large que les pupilles dilatées de tes yeux évanouis.

Fox est mort à présent, Sandii.

Fox m’a dit de t’oublier.

Ainsi commence l’une des nouvelles les plus singulières de William Gibson. Tout part de là : réfugié en secret dans une chambre d’hôtel et pourchassé par d’obscures forces extérieures, un narrateur sans nom recompose le récit de ce qui lui est arrivé et, surtout, de son amour pour une certaine Sandii. Etalée sur à peine sept pages et faisant partie intégrante du recueil Gravé sur chrome (au même titre que la nouvelle Johnny Mnemonic, déjà adaptée au cinéma en 1995 par l’artiste-peintre Robert Longo), New Rose Hotel relève de la gageure pour les néophytes. Raconté aux deux premières personnes du singulier (le narrateur s’adresse mentalement à Sandii), ce texte a une double nature. D’abord le long monologue intérieur d’un personnage tourmenté qui ressasse en boucle ses pensées sans prendre soin de les ordonner – ce qui contraint le lecteur à se perdre dans un flot de souvenirs embrouillés faisant office de narration. D’autre part un déroutant système de flashbacks drivé par la tentative de recomposition d’événements survenus en amont. Par-dessus cela s’ajoute la duplicité littéraire de Gibson, passant sans crier gare du pur registre mémoriel (émaillé de clarifications sur le passé de Sandii) à une description précise de l’hôtel New Rose. Même les notions de temporalité et de géographie y sont soumises à rude épreuve, nous égarant sans boussole dans une multiplication de lieux cosmopolites (de Tokyo à Marrakech en passant par Vienne et Berlin) et de termes cryptiques (on retient surtout un usage prononcé et insistant du mot « Pointe »). Récit insondable, impénétrable, tout sauf du gâteau à piger, même après plusieurs relectures. Logique : le style obscur et anarchique de Gibson, pas si éloigné des préceptes du Nouveau Roman, a toujours eu le chic pour laisser son lecteur se noyer dans un océan d’interrogations. Toutefois, on y déniche un parallèle phonétique : tout au long du récit de New Rose Hotel, les mots ne sont que la traduction de maux – et vice versa. De quoi parler à l’âme d’un Abel Ferrara chez qui le contemporain et sa cascade de paradoxes maladifs ont toujours eu voix au chapitre. Que pouvait donc donner la rencontre entre le pionnier vivant du cyberpunk et le plus insoumis des cinéastes américains ? De l’imprévu, on s’y attendait. Du grand cinéma, on l’espérait. Du jamais-vu, on en rêvait. Les trois à la fois, c’était dur à croire. On y a pourtant eu droit.

CHAMBRE AVEC VUE(S)

De bout en bout, épaulé par son fidèle complice Chris Zois, Ferrara aura joué les bons chimistes afin d’aboutir à une adaptation capable de garder le même pH qu’un matériau d’origine dont il avait su sonder l’âme véritable. Que le fond opaque et sibyllin de l’intrigue échappe à toute perspective de décodage était déjà un acquis en soi. On en profitera donc pour signaler en quoi l’aptitude de Ferrara et Zois à bousculer l’agencement chronologique des scènes et à retravailler la logique mémorielle de la nouvelle de Gibson suffit à contrer cette accusation de film « incompréhensible » qui n’en finit pas de cibler New Rose Hotel. Parce qu’à bien y regarder, tout s’avère assez simple. Autant jouer cartes sur table en résumant l’intrigue dans son intégralité. En gros, au cœur d’un univers de multinationales où pullulent en secret de sombres machinations (celles, bien sûr, dont l’enjeu finit par échapper à ceux qui tirent les ficelles), Fox (Christopher Walken) et son associé « X » (Willem Dafoe) ont pour mission de détourner Hiroshi (Yoshitaka Amano), brillant généticien japonais au service du consortium industriel Maas, au profit d’un réseau rival nommé Hosaka. En guise d’appât de qualité susceptible de pousser Hiroshi à abandonner sa famille et son travail chez Maas, ils tombent sur Sandii (Asia Argento), call-girl de luxe qui, de par sa beauté et sa sensualité, leur semble parfaitement apte à simuler la passion. X tombe alors fou amoureux de Sandii, laquelle accepte et réussit cette mission d’exfiltration. Sauf que le succès est de courte durée : Fox et X découvrent que l’argent versé sur leur compte a disparu, et que Sandii a libéré un virus qui a décimé tous les experts en génétique du laboratoire d’Hosaka à Marrakech où travaillait désormais Hiroshi. Convaincus d’avoir été trahis par Sandii (a-t-elle été « retournée » selon le vocabulaire espion ? était-elle dés le départ un agent double ?), les deux hommes se savent donc traqués par les sbires de Maas. Pris en étau pendant sa fuite, Fox se suicide. De son côté, X trouve refuge au New Rose Hotel, situé en bordure d’un aéroport. Tout en attendant la mort, il tente de recomposer le fil des événements tout en se remémorant son amour passionnel pour Sandii.

Il est inutile de raccorder New Rose Hotel au registre de la science-fiction, en tout cas au sens où l’entendrait n’importe quel fan hardcore de Blade Runner. Le résultat dessine plutôt les contours d’un essai de « science-friction », portant en lui les prémices du futur Demonlover d’Olivier Assayas, basé lui aussi sur les enjeux liés aux affrontements impitoyables entre corporations et au vertige suscité par l’omniprésence du virtuel à l’échelle planétaire. A quoi s’ajoute, au vu de ce que sous-entendent les cinq lignes du synopsis, une variation sur les codes du film noir et de l’espionnage, avec manipulation vénale, pigeon(s) menés en bateau et femme fatale au double jeu insoupçonné. Une approche abstraite de l’espionnage, cela dit, croisant les ambiances dystopiques d’Alphaville de Jean-Luc Godard et les enjeux corporatistes du Dossier 51 de Michel Deville dans un bel effet de spirale narrative. Du moins jusqu’à ce que Ferrara ne fasse soudain machine arrière, stoppant le récit dans une sorte de stase qui invite à le reconstruire au travers de savants flashbacks. C’est là que le film, en renouant de plein fouet avec la grammaire de la nouvelle de Gibson, se change en un authentique film mental. Ce qui a précédé n’était pas la réalité mais un tohu-bohu déformant de fragments spatiaux et d’ambiguïtés sentimentales qui, une fois relus et recomposés, changent de forme et/ou de nature sous l’effet de la pensée ou du rêve. Cette dimension tragique que l’on évoquait plus haut éclate au grand jour durant ce troisième acte : peu importe qu’il tourne autour d’une trahison personnelle ou d’un sacrifice par amour (à chacun sa version), New Rose Hotel tient avant tout de la double détente scénaristique, la perte croissante de nos repères de spectateur s’achevant in fine sur une invitation à (tenter de) les retrouver. En soi, l’effet n’est pas si éloigné de ce qui constitue le travail de l’espion, prêt au plus fort des sacrifices tout au long de sa recherche d’une vérité trop difficile à dénicher ou à déchiffrer. Et si « genre » il devait y avoir, c’était au pluriel et en (con)fusion : un amas de projections mentales qui naviguent bien au-delà des eaux troubles du compartimentage (film noir, SF, espionnage, romance, machin-truc…) pour déployer un cinéma de l’absolu, libéré de tout, unique en son genre.

A l’échelle micro, au regard d’une intrigue pas plus sorcière qu’une autre, Ferrara se montre fidèle à la vision cyberpunk de Gibson via un effet de zoom qui floute le global et se rapproche du particulier, ici matérialisé par une love-story au sein d’un monde chaotique. Ce qui entoure les deux amoureux passe au second plan sans pour autant servir de prétexte, d’abord parce qu’on parlera davantage de « milieux » que de « décors », ensuite parce que le cinéaste profite de l’aube du XXIe siècle (voir la date de sortie du film) pour en prophétiser toutes les caractéristiques avec une belle longueur d’avance. En somme, les gouvernements se sont effacés au profit de puissantes multinationales lancées dans une guerre des « cerveaux », l’argent physique s’est dématérialisé au profit de réseaux bancaires sujets au piratage, la langue n’est plus une barrière en soi (mention spéciale au générique groovy et cosmopolite qui duplique chaque titre en anglais, allemand et japonais !), l’identité humaine est devenu « effaçable » à force de troquer son enveloppe chaude et organique contre un support informatique qui promène son image (réelle ou faussée ?) sur le global network, et même le capitalisme globalisé a fini par expurger du monde extérieur toutes ses victimes agonisantes – pas un seul clochard à l’horizon. Le cyberpunk selon Ferrara a donc beau prendre le pouls d’un vrai-faux futur où les avancées technologiques sur le domaine de l’information ont élu domicile dans une ambiance pessimiste à souhait, son intérêt se décale sur une autre problématique, liée au facteur humain. Pour que ce dernier puisse s’incarner et s’imposer dans un cadre qui ne lui laisse plus aucune marche de manœuvre, il ne reste plus que l’amour, ou tout du moins le lien sentimental, ultime rempart contre le contrôle du monde. Film romantique, donc ? Oui. Naïf ? Sans doute aussi, mais surtout ivre de compassion et d’empathie envers la souffrance du genre humain – c’est là l’un des dix commandements de Ferrara – dans un monde moderne sans âme ni frontières. C’est donc au travers de la chute psychologique de ses personnages, en l’occurrence de parfaits petits soldats pour les grosses firmes, que le cinéaste dessine la première étape de sa stratégie.

VERTIGE IDENTITAIRE

Sans surprise, le cinéaste fait encore mine de se projeter lui-même dans ses personnages, opérant à l’occasion de ce film un fabuleux passage de flambeau. Le rapport entre Christopher Walken et Willem Dafoe se montre d’ailleurs riche de sens pour l’occasion : tandis que le premier quitte ici avec panache la filmographie de son ami Ferrara qui lui aura donné autrefois son plus grand rôle (The King of New York), le second entame alors une longue et riche collaboration avec celui dont il deviendra autant l’acteur fétiche que l’alter ego. New Rose Hotel organise donc en quelque sorte le transfert d’un esprit fiévreux en quête de vertu (Walken réincarne l’antihéros ferrarrien d’antan sous la forme d’un tacticien boiteux) vers une âme mystique dont le goût pour la défonce n’est que la carapace d’un romantisme déchirant (Dafoe n’incarnera rien d’autre que cela à l’avenir chez Ferrara). Et pour cause, au-delà d’une lettre « X » qui sent fort la signature déguisée de Ferrara, Dafoe joue d’autant plus le rôle de ce dernier que les deux hommes sont ici amoureux de la même femme, positionnée dans un présent qui leur échappe et incarnée par une Asia Argento en parfaite maîtrise de son pouvoir d’ensorceleuse. Récupérant un rôle initialement proposé à Virginie Ledoyen puis à Chloë Sévigny, la fille prodigue du grand Dario fait d’une pierre deux coups : pendant le tournage du film, Asia aime Abel au point de lui consacrer un petit documentaire, et dans le film lui-même, Sandii aime X mais aussi Hiroshi (lui aussi un esprit indépendant et rebelle à l’image de Ferrara). Dès sa première apparition dans un night-club underground à l’ambiance feutrée et à l’éclairage rougeâtre, le numéro ultra-sensuel de Sandii est déjà presque un mini-film à lui tout seul (le regard envoûté de Walken, c’est celui du pigeon piégé par la femme fatale). Et que la transition vers la scène de l’« audition » se fasse par l’intermédiaire d’un plan au ralenti sur le splendide tatouage abdominal d’Asia Argento ne laisse aucun doute ce qui va s’activer par la suite concernant ce personnage-clé : ange exterminateur ou démon lascif ?

A ce stade, on peut tisser un lien direct avec le précédent film d’Abel Ferrara, à savoir The Blackout et son approche théorique d’une soi-disant « image manquante ». Les deux films ont en effet en commun le fait de théoriser intelligemment sur la pratique même de la mise en scène, via un homme (voire deux) qui façonne une jeune femme et son potentiel de séduction en vue d’atteindre un objectif (finaliser un film dans The Blackout, exfiltrer un scientifique dans New Rose Hotel). Le manque à combler est dans les deux films une image en soi, et pas n’importe laquelle : celle, fiévreuse et obsessionnelle, de l’identité. Et le résultat qui en découle a de quoi troubler. Dans The Blackout, la figurante qui imitait une autre femme dans un film finissait assassinée, réduite à l’état de souvenir refoulé dans l’esprit de celui qui lui donnait la réplique et qui l’avait confondue avec l’« autre ». Dans New Rose Hotel, la call-girl qui change de nom et de nationalité via un simple clic informatique est autant manipulée que manipulatrice, l’actrice-marionnette faisant jeu égal avec l’électron libre potentiellement duplice. Du moins jusqu’à ce qu’elle ne s’évapore brutalement du récit, ne laissant aucune certitude quant à sa nature véritable (manipulatrice totale ou amoureuse sincère ?), ce qui lui confère quelque part l’aura de la femme fatale absolue, mise en scène par une hydre à trois têtes (X/Fox/Ferrara) et éternellement figée dans l’esprit d’autrui comme un faux-semblant irrésolu. Le sourire final de Sandii qui clôture le film n’offre ainsi aucune réponse claire quant à ce qui l’animait réellement, et Ferrara ne suit d’ailleurs même pas l’exemple de William Gibson qui traitait cette jeune femme en écho symbolique à la façon dont tout – surtout l’humain – se dématérialise au sein du réseau économique mondial. Ne reste alors juste que l’incertitude d’un individu à cheval entre l’amoureux meurtri et l’addict maladif, paumé à tout jamais dans une simulation qui le dépasse à cause d’un simulacre qu’il aura lui-même élaboré.

Autre point commun non négligeable avec The Blackout : un personnage qui puise à la source de l’image vidéo la fameuse « image manquante » afin de parachever un montage on ne peut plus chaotique. La différence entre les deux films est un simple détail numérique : là où il ne manquait qu’une seule image à Matthew Modine pour recomposer l’effroyable trou noir de The Blackout, ce sont toutes les images-clés, au sens strict du terme, qui manquent à Willem Dafoe pour reconstituer l’effondrement de la mission et la disparition de Sandii dans New Rose Hotel. Il suffit de remonter le fil du film avec précision pour bien se rendre compte que tout était caché. Rien de ce qui nécessitait d’être « vu » ne l’a été – les scènes de séduction puis de vie conjugale entre Sandii et Hiroshi forment un hors-champ à tout jamais invisible. Rien de ce qui pouvait apporter un relief conséquent aux enjeux du récit n’a été perçu – le doute persiste quant aux enjeux et aux luttes intestines au sein des firmes qui s’affrontent. Rien de ce qui se raccorde aux codes du thriller à proprement parler n’a pu prendre racine si ce n’est au travers de très vagues esquisses vidéo : exfiltration d’Hiroshi, vol de carte génétique, hécatombe virale, traque finale de Fox et X, etc… Plus fort encore : certains personnages, à force de n’exister qu’au travers de la vidéo (Hiroshi n’aura été jusqu’au bout qu’une image projetée sur un écran) ou de carrément se volatiliser sans prévenir (en particulier Sandii et la femme d’Hiroshi), se révèlent expurgés de tout ce qui serait susceptible de les étoffer, de les crédibiliser, de leur conférer une âme ou une identité. Mais c’est là un choix voulu de Ferrara : si l’on s’en tient à la notion d’identité, elle n’est ici jamais unique (dans le sens de « figée »), mais néantisée (X), multiple (Sandii) ou flottante (à peu près tous les autres). De par le fait que Fox et X tendent à devenir les pions de leur propre jeu de contrôle (la vidéosurveillance ne cesse de capturer leurs déplacements au fil du récit), les individus de New Rose Hotel n’ont aucune réalité tangible. Dédoublés dans des miroirs ou des vitres, réduits à l’état de silhouettes-surfaces calées dans les angles morts des espaces contemporains, tous ont entamé leur devenir-image. Et puisqu’on parle d’image…

VIDÉO-FUTUR

Il faudrait bien plus que ces quelques paragraphes pour rendre pleinement justice au contenu théorique de New Rose Hotel vis-à-vis du traitement de l’image vidéo. Histoire de ne pas trop s’éparpiller dans les angles, autant se concentrer d’abord sur le pré-générique du film, déjà très riche en soi : de par les trois régimes d’image qui le caractérisent, il éclaire déjà toute l’ambiguïté non pas du film ou du récit mais de l’origine des images filmées et/ou du point de vue qu’elles semblent adopter. Dans ce prologue, l’image 35mm se contente de cadrer X en gros plan en train de franchir une porte et de marcher, le regard tourné vers quelqu’un ou quelque chose, tandis qu’un plan d’Hiroshi et de sa femme en vidéo basse définition fait mine d’adopter le subjectif de X, et ce alors même qu’un autre point de vue avec effet de nightshot capture une tentative ratée de kidnapping d’Hiroshi. Par-dessus tout cela s’ajoute un flash furtif et lumineux, répété deux fois, sur la surface d’un objectif de caméra. En à peine une minute, Ferrara fusionne les champs lexicaux respectifs du voyeurisme et du pistage (qui surveille qui pour le compte de qui ?) et exhibe plein cadre la profonde duplicité du montage de New Rose Hotel, nourri à la multiplicité des écrans vidéo et de leurs possibilités d’imbrication au détriment de tout souci de cohérence ou de vraisemblance. Le cinéaste met donc un point d’honneur à déformer le récit par mille triturations d’ordre visuel (ralentis, surimpressions, filtres, visions nocturnes, raccords improbables, cassures spatio-temporelles…), stimulé moins par sa progression via les faits que par son altération via l’effet. Le choix de cette scène en guise de prologue amplifie d’ailleurs encore plus l’énigme au cœur du récit, tant on ignore où et comment on doit la positionner (souvenir de X ? hypothèse mentale ? montage vidéo ? vision objective d’un événement ?). C’est là le premier point d’une véritable mise en alerte sur l’origine même des images, sur ce(ux) qui les créent et qui les montent. Et que donnent-elles à voir, ces images-là ? A vrai dire, rien de spécial. Point d’éclaircissement narratif stricto sensu, zéro secret à dévoiler, pas même un petit twist de derrière les fagots. Rien que des points de vue fragmentés qui se télescopent à la manière d’une mosaïque infrasensible et que tout spectateur apte à épouser la logique obsessionnelle de X/Ferrara se sentira capable d’exploiter à sa guise.

La question du contrôle de l’image est donc ici d’autant plus décisive que toute réponse apportée peut suffire à identifier les démiurges et les pions, mais la duplicité du réseau (donc du film tout entier) ne fait rien pour nous mâcher le travail. A ce titre, lors d’une passionnante interview datant de novembre 2012, Ferrara avait lâché la phrase-synthèse idéale : « L’autoroute de l’information va tout droit en enfer ». Ou comment résumer le fait que les informations propagées à travers les réseaux médiatiques ne sont en fait que les échos de rumeurs lancées par où ne sait qui et d’on ne sait où, et que par extension, un témoignage obtenu en live paraîtra toujours plus crédible qu’une information relayée par une souce vidéo vectrice de trucage et de déformation. Des exemples ? Ce n’est pas ça qui manque ici. Le travail de généticien d’Hiroshi n’a déjà rien de très clair : ça cause de brevets déposés, de « protéines chauffées », de « liaisons ultrarapides » ou même d’une molécule susceptible de guérir le rhume, tout suinte la corruption et la manipulation, mais ces infos s’accordent mal avec ce que montrent les images. Pendant plus d’une demi-heure, toute information relative aux corporations industrielles n’est tangible qu’au travers d’images vidéo et de témoignages audio – c’est donc potentiellement trafiqué ou déformé. Quant à toutes ces images que Fox et X se projettent (dont celles de la vie sexuelle d’Hiroshi et de l’hécatombe virale au sein du laboratoire de Marrakech), on notera qu’elles leurs arrivent sans cesse déjà vues et montées, donc déjà mises en scène (mais comment ? et par qui ?), et ensuite projetées sur des écrans de nature inconnue (télé ? ordinateur ? projecteur ?). Si l’action vécue IRL incarne le réel concret, l’image enregistrée incarne-t-elle le réel supposé ? Pas si simple que ça au vu d’un film conjugué aussi bien au présent qu’au plus-que-parfait, et dont le régime d’images ne cesse de brouiller ad nauseam les deux temporalités jusqu’à ne plus très bien clarifier où et quand on se situe. Toute image a une nature, une source et un support, mais les trois sont ici tellement opaques que tout reste plus que jamais sujette à caution, allant du même coup jusqu’à les dématérialiser de A à Z – plus rien ne peut alors distinguer un souvenir d’une archive vidéo. Tout est confondu, tout est embrouillé, rien n’est clarifié, seule compte la pure circulation dans le vaste réseau des visions.

Au final, quelle image doit-on garder de New Rose Hotel ? Celle d’une réflexion vertigineuse sur le fétichisme de l’image dont il est impossible de ressortir intact ? Celle d’une fiction désintégrée qui, sous couvert d’approche du territoire cyberpunk, se recompose en poème d’amour fou ? Celle d’un vortex filmique brouillant la distinction entre le concret et l’abstrait, le montré et le caché, et invitant ainsi son spectateur à se réincarner lui-même en aspirateur à sensations pour mieux digérer la chose après coup ? Ou alors, pour les non-initiés, celle d’un essai expérimental à la lisière du masochisme le plus teubé, entretenant la confusion vis-à-vis de son auteur entre le génie de l’illusionniste et le complexe de l’imposteur ? Aucune réponse ne s’impose. Ce qui est sûr, c’est que le profond malentendu qui continue d’entourer Abel Ferrara depuis son virage expérimental au cours des années 90 n’est pas prêt de s’altérer. Du mystique de la défonce au masochiste déglingué, l’image réductrice laissée (entretenue ?) par le bonhomme ne ternit en rien le relief de son œuvre, certes inégale mais d’une richesse pour le coup inépuisable. Ce qui est à l’œuvre dans New Rose Hotel rejoint tout à fait ce qui anime cet authentique Frankenstein de l’art et essai : tout comme X s’efforce de reconstituer le fil des événements qu’il vient de vivre, Ferrara s’entête à déconstruire puis reconstruire le film qu’il vient d’imaginer, tirant profit de toutes les énergies positives ou négatives qui s’invitent dans le processus créatif, afin de mieux laisser son énergie et sa créativité prendre le pouvoir et accoucher ainsi d’une création à son image. Neo-millennium en germe, dématérialisation du facteur humain, ambigüité de l’image vidéo tous azimuts : tout ce que prophétisait New Rose Hotel à l’aube de l’an 2000 ne dessine désormais plus les contours d’une fiction mais ceux d’une obsession partagée. Ce film ne se (re)voit pas, il se vit et se revit, en boucle, sans fin. Au fond, on n’a jamais quitté cet hôtel…

Je n’arrive vraiment pas à te haïr, baby.

Et voilà l’hélicoptère d’Hosaka qui se ramène, tous feux éteints, chasseur en infrarouge, traquant la chaleur corporelle. Un sifflement assourdi quand il vire, à un kilomètre de là, pour nous revenir dessus, revenir vers le New Rose. Ombre trop rapide, sur le fond lumineux de Narita.

Tout va bien, baby. Mais simplement, je t’en prie, reviens. Me tenir la main.