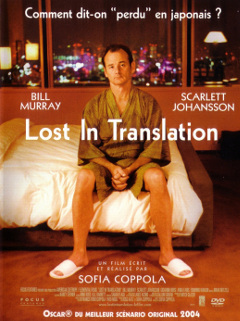

REALISATION : Sofia Coppola

PRODUCTION : Elemental Films, American Zoetrope, Focus Features

AVEC : Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Anna Faris…

SCENARIO : Sofia Coppola

MONTAGE : Sarah Flack

PHOTOGRAPHIE : Lance Acord

BANDE ORIGINALE : Kevin Shields

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Comédie dramatique

DATE DE SORTIE : 07 janvier 2004

DUREE : 1h42

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il devrait être chez lui avec sa famille, jouer au théâtre ou encore chercher un rôle dans un film, mais il a besoin d’argent. Du haut de son hôtel de luxe, il contemple la ville, mais ne voit rien. Il est ailleurs, détaché de tout, incapable de s’intégrer à la réalité qui l’entoure, incapable également de dormir à cause du décalage horaire. Dans ce même établissement, Charlotte, une jeune Américaine fraîchement diplômée, accompagne son mari, photographe de mode. Ce dernier semble s’intéresser davantage à son travail qu’à sa femme. Se sentant délaissée, Charlotte cherche un peu d’attention. Elle va en trouver auprès de Bob…

A l’heure où l’on rédige ces lignes, Sofia Coppola est devenue depuis bien longtemps l’une des cinéastes américaines les plus encensées du moment, peut-être même, si l’on voulait aller plus loin, l’une de celles dont chaque nouveau film ne manque pas désormais de susciter une attente toujours plus forte. Et si les réserves coulent aujourd’hui en cascade sur ses deux derniers films (le bancal Somewhere et l’exaspérant The Bling Ring), c’est en partie à cause de ce constat : à la revoyure, n’aurait-on pas un peu trop vanté les qualités de celle qui, film après film, aura peut-être fini par s’isoler dans une tendance au radotage, voire dans une manie à remplir du vide avec du creux quand le scénario ne va pas plus loin que les trois lignes de son synopsis ? Une déception aussi forte n’ayant de réelle valeur qu’après un retour vers le passé, il était vital de parcourir à nouveau la filmo de la fille à Francis. Et là, les craintes s’envolent aussi sec : non, on ne changera pas d’avis. De l’évanescent Virgin suicides au festif Marie-Antoinette, la patte Sofia posait une empreinte indélébile sur le cinéma indépendant US et révélait un regard sans égal dans un genre en général dominé par des analphabètes du récit comme de la mise en scène. Et entre ces deux perles, la réalisatrice avait accouché d’un diamant. Le genre de film dont la première vision marque à coup sûr d’une pierre blanche l’histoire personnelle de celui qui y pose son regard. Le genre de choc émotionnel qui met le cœur en lambeaux, sans le moindre forceps et toujours en douceur, sans qu’on puisse s’en rendre compte. Le genre de chef-d’œuvre dont on souhaiterait qu’il ne puisse jamais avoir de conclusion, quitte à ce que les 102 minutes de métrage se déroulent selon une boucle éternelle, sans cesse renouvelée. Ce film, c’est Lost in translation. Et dix ans après la sortie du film, il est grand temps de revenir à Tokyo…

JEUX DE MIROIR

Comme toujours chez Sofia, tout part d’une sensation. Celle qui aura initié l’écriture de Lost in translation aura pris place au cours de plusieurs voyages à Tokyo pour y prendre des photographies et pour y assurer la promotion de Virgin suicides. En effet, la réalisatrice fut alors saisie par le speed hypnotique de la ville, par l’avalanche d’illuminations au néon dans les rues de la mégalopole, ainsi que par la combinaison de différentes cultures implantées au cœur de la ville (la scène du karaoké sur fond de Sex Pistols est une anecdote véridique). Et surtout, une fascination totale se sera installée en elle pour le calme apaisant de l’hôtel Park Hyatt, sorte de bunker zen ultra-luxueux implanté au cœur d’un building du quartier de Shinjuku. Marquée à vie comme n’importe qui pourrait l’être à la suite d’un voyage initiatique, elle s’était alors promis d’y revenir un jour, pour y tourner un film dans lequel elle pourrait relier tous ses éléments à de courtes histoires plus personnelles. Il faut d’ailleurs préciser que, sur de nombreux points, on est à deux doigts de l’autobiographie déguisée. Certes, certains clins d’œil risqueront de trouver un écho avant tout chez sa propre famille, à l’image de cette fameuse marque de whisky Suntory pour laquelle le protagoniste tourne une publicité (il s’agit d’un label pour lequel Francis Ford Coppola et Akira Kurosawa avaient tourné une publicité dans les années 70), mais ce ne sont que des détails.

Le plus fort réside surtout dans la façon dont Sofia, autrefois capable de capter comme personne le chaos interne résidant dans la tête de jeunes filles à son image, fait de ses trois personnages centraux une vaste fragmentation de sa propre personne. Bob Harris (Bill Murray), ancienne gloire du cinéma dont la carrière semble déjà loin derrière lui, débarque à Tokyo afin d’y tourner ce spot de pub nippon bien payé : le bonhomme a beau ne plus trop avoir la jeunesse et la candeur de ses années de succès, son aura de star continue de l’enfermer dans une sorte de célébrité forcée, le réduisant à une image conditionnée par le regard des autres, tout comme Sofia fut longtemps considérée comme « la fille de ». Pour ce qui est de Charlotte (Scarlett Johansson), la jeune épouse à la moue boudeuse, c’est encore plus évident, tant elle s’impose comme un double absolu de Sofia Coppola : même timbre vocal, même regard de Lolita, même nonchalance plus ou moins assumée, même mélancolie sous-jacente. Et à ses côtés, on découvre John (Giovanni Ribisi), sorte de photographe ultra-branché sur lequel on peine à ne pas déceler une projection de Spike Jonze (à l’époque mari de la réalisatrice et déjà très au top de la hype), qui donne alors à Charlotte/Sofia le statut d’une jeune femme limitée au simple renvoi de la lumière des autres (Charlotte est la « femme de », tout comme l’est Sofia). Ici, les jeux de miroir sont donc légion. Or, la réalisatrice ne tire jamais la couverture à elle seule. Paradoxe suprême : le film a beau ne ressembler à personne d’autre qu’elle, sa simplicité n’a de cesse que de bâtir un pont intime avec son spectateur.

SENSE OF TOUCH

D’un point de vue purement sensoriel, les films de Sofia Coppola ont une chose en commun : le désir de faire ressentir une émotion ou un état d’esprit à travers un prisme très précis. Dans Virgin suicides, les cinq inoubliables héroïnes, jeunes âmes en détresse ne trouvant d’échappatoire que dans la mort, étaient vues et décrites à travers le prisme du souvenir (celui des garçons qui n’ont jamais pu les oublier). Plusieurs impressions ne manquaient pas d’en sortir : une réalité en pleine distorsion, le temps en totale suspension, une esthétique ouatée qui faisait du découpage une arme massive pour immerger le public dans une sorte de rêve éveillé. Lost in translation applique lui aussi ce principe d’immersion sensitive, mais à travers l’angle, infiniment plus casse-gueule, de la somnolence. Le prégénérique du film crée d’emblée une sensation étrange : un corps féminin allongé à l’horizontale sur un lit (on devine qu’il s’agit de Scarlett Johansson), que l’on sent plongé dans un sommeil profond. Pas de visage, peu de mouvements, juste un gros plan assez large sur une culotte manga. Puis le titre du film intervient, laissant filtrer un écran noir jusqu’à la voiture qui amène Bob vers l’hôtel Park Hyatt suite à son arrivée à l’aéroport de Tokyo. Que ce prégénérique puisse être interprété comme une scène fugace sur l’idée de somnolence ne serait pas rendre justice au film, tant le montage semble au contraire en faire le point de départ d’une plongée dans un rêve. Du coup, tout le film serait-il un long flash-back de cette jeune fille endormie, restée à Tokyo contrairement aux autres qui n’auraient pas cherché autre chose que de rentrer chez eux ? Pourrait-on en déduire qu’il s’agisse de Sofia Coppola elle-même, désireuse de rester dans cet univers apaisant afin de partager sa rêverie avec nous ? Possible, mais rien n’est moins sûr.

Ce qui l’est en revanche, c’est que le regard désenchanté de la réalisatrice s’imprime dès les premiers plans du film, ne serait-ce que sur la manière dont Bob découvre la faune tokyoïte. Etranger délesté du moindre de ses repères, perdu dans un monde dont il ne comprend ni la langue ni les codes, Bob se laisse alors porter par le vertige du moment, par la perception directe de l’instant présent. Ce que cela suppose comme bouleversement ne manque pas de se concrétiser : les politesses des Japonais se répètent sans cesse, la grande taille de Bob devient l’épicentre du cadre dans chaque contexte (dans un ascenseur, dans ses vêtements, sous la douche, etc…), sans parler des difficultés à saisir la langue japonaise. Sur ce dernier point, la clé du titre du film prend racine dans une définition de la poésie par Robert Frost (« Poetry is what gets lost in translation »), ce que la fameuse scène du tournage de la publicité tend à illustrer : le dialogue entre Bob et le réalisateur se voit retranscrit de façon incomplète par la traductrice, ce qui n’aide pas au tournage (les prises sont multipliées) et rend le résultat assez plat. L’inverse se produit cependant lorsque Bob se retrouve plus tard en plein shooting : cette fois-ci, Bob s’en sort à merveille par son sens de la pirouette verbale, par sa capacité à user du sarcasme sans paraître vexant, et plus que tout, par son sens inné de l’incarnation sur demande (il faut voir avec quelle virtuosité Bill Murray arrive à imiter Dean Martin, Roger Moore et Frank Sinatra en une minute chrono !).

On notera toutefois que, sur le fait d’exploiter le choc des cultures entre l’Orient et l’Occident, Sofia Coppola opère un périlleux exercice de funambule. Rien qu’avec le fossé de la langue, on aurait pu craindre le pire : qu’il s’agisse de la différence de longueur grammaticale lors du tournage de la pub télé, des intonations de voix qui trompent la compréhension (les « R » qui deviennent des « L »), des réactions parfois insensées des interlocuteurs, des attentes d’une pute de luxe un peu déjantée ou plus simplement des programmes télévisés glanés ici et là (des émissions débiles, des cours d’aérobic, etc…), le spectre d’une vision caricaturale de la sensibilité nippone était à deux doigts de torpiller le film. Sauf que voilà, en trois plans qui composent une scène absolument géniale, Sofia Coppola abat ce spectre aussi facilement que ne le faisait Bill Murray à l’époque où il désintégrait les fantômes dans un film culte. La situation ? Bob, dans sa chambre d’hôtel, en train de zapper sur sa télé et tombant d’un coup sec sur l’un de ses anciens films, où il se retrouve doublé en japonais sans sous-titres. Trois plans se suivent alors : Bob dans le film en train de parler japonais, puis un chimpanzé qui fait la grimace, et tout de suite après, retour sur le vrai Bob qui reste sans voix face à son écran. Fou rire total, mais assez inattendu. Très logique, en réalité : ce détournement brillant ne fait que ramener Bob à sa condition de clown triste, quasi pathétique, certes doué de sarcasme envers ceux dont il ne comprend pas les codes, mais pourtant confronté en permanence à sa propre image, décalquée quel que soit le pays où il se trouve (dès les premiers plans de Tokyo, on le voyait déjà reproduit à grande échelle sur une affiche publicitaire).

Sensation étrange : à la fois celle de se revoir sans cesse tel quel sans variation (à un détail près : le changement de langue fait qu’on ne se comprend plus soi-même !), mais aussi celle de perdre pied, de ne plus savoir qui l’on est dans un endroit où rien ne semble fait pour soi. Une sorte de boucle infinie dans laquelle on ne semble plus à même de s’épanouir à force de tourner en rond. Si cela vous rappelle un film en particulier, ce n’est pas un hasard : contre toute attente, Lost in translation pourrait être une sorte de suite inavouée d’Un jour sans fin, où Bill Murray, devenu un somnambule branché sur pilotage automatique, aurait renoncé à quitter la boucle temporelle qui lui faisait vivre sans fin la même journée. De son côté, Charlotte se confronte elle aussi à sa propre image (reflétée dans les baies vitrées contre lesquelles elle se penche) et s’enferme dans une solitude teintée d’insomnie. Les séances d’Ikebana (l’art floral japonais), les ballades dans les lieux les plus typiques de Tokyo ou quelques écoutes des CD de bien-être ne sont d’aucune efficacité pour contrer son ennui ou son incapacité à trouver le sommeil. Pour ne rien arranger, les propos assez superficiels de Kelly (Anna Faris), ex-amie de John et actrice sexy venue assurer la promo de son film d’action, ne font que renforcer cette impression… L’errance existentielle des deux n’aura comme seule conséquence que de les pousser à se trouver. Fuyant leur propre regard, chacun s’abandonne alors dans celui de l’autre. Un apaisement, une attention plus subtile que prévu, voire le début d’un sentiment amoureux, qui sait…

Dans ce monde où la technologie semble envahir un décor pourtant ancré dans l’artisanal (les ruelles nocturnes de Shinjuku et de Shibuya en sont un très beau reflet), le décalage est sans cesse présent, et agit presque comme une catharsis si l’on en juge par l’imprévisibilité des actions dans le récit. A un moment donné, lorsqu’il nage dans la piscine de l’hôtel, Bob trace un crawl en ligne droite tandis que, sur sa droite, quelques clients de l’hôtel se livrent à une série de petits sauts dans la direction opposée au cours d’une leçon de natation. Rester en mouvement, oui, mais adopter un rythme différent, une énergie interne diamétralement opposée : la règle ne sera pas plus simple que ça pour vaincre la monotonie. Du coup, pour Bob et Charlotte, toute affaire de transgression joue en leur faveur, qu’il s’agisse d’une échappée improvisée dans une boîte de nuit ou dans un karaoké, d’une escale au restaurant ou à l’hôpital, ou plus simplement, du désir de rester ensemble le temps d’une nuit, histoire de se sentir moins seul. Et pour briser la glace de la convention au cours d’une soirée entre amis bien allumés, quoi de mieux que de troquer son placard à costards Armani pour un tee-shirt ringard, qui plus est enfilé à l’envers ?

Pourtant, au fil des séquences, Sofia Coppola ne capte rien de plus évident que l’évolution des êtres. Elle ne filme rien d’extraordinaire, mais elle sait tout faire ressentir par son découpage. Elle n’explicite rien à l’extérieur, parce que tout se déroule à l’intérieur. Bob et Charlotte, personnages baudelairiens par excellence, sont-ils en train de s’aider ou de s’aimer ? Difficile à dire, ils sont si réservés et si fragiles. Chacun semble couver en lui quelque chose de dévastateur qui ne demande qu’à éclore et qui, très justement, n’apparaîtra jamais à l’écran. Même lorsque Bob pose délicatement sa main sur le pied fatigué de Charlotte, le geste de solidarité ou de confiance s’efface vite au profit d’une déflagration érotique sans précédent. Et lorsque surgit la mystérieuse image de fin, le film achève de laisser le champ libre à son audience, à l’image d’une œuvre qui commencerait précisément là où elle se termine. En cela, Lost in translation capte un mystère d’autant plus évanescent qu’il ne laisse jamais tomber les clés de ses enjeux. On ne met pas bien longtemps pour y voir l’origine de la fascination démente qu’il ne cesse de faire bouillir dans l’esprit du cinéphile. Mais ce n’est pourtant pas la seule, loin de là…

TOUCH OF ZEN

Tokyo, un paradis perdu ? Rien ne semblait a priori rendre cela possible : avec ses néons, ses lumières aveuglantes, sa surpopulation active, son inextricable frénésie, ses bars-karaokés, ses jeux vidéo bourrés de sons stridents, ses shows télé trash et ses habitants à la politesse acharnée, il y aurait davantage de raisons pour croire à une sorte de bulle hallucinogène propice à un épuisement physique, à l’image de cette mégalopole tokyoïte transformée en flipper géant par Gaspar Noé dans Enter the void. Mais ce magma carburant plein régime à l’impressionnisme devient ici un catalyseur pour déplacer deux âmes larguées sur une voie inattendue. En outre, le fait de parachuter ces protagonistes au Japon est tout sauf une astuce visant à exploiter une certaine forme de dépaysement romantique, si tant est que celui-ci puisse réellement exister. Tout n’est qu’affaire de chaos visuel et sonore, d’un exotisme qui rejette toute forme de cliché comme la peste pour ne conserver qu’une puissance atmosphérique hors du commun. Dès que Bob et Charlotte débarquent dans ce pays de surpassement technologique, les signes extérieurs se manifestent pour tordre les lignes droites de leur existence : chaque bruit et chaque lumière n’ont de cesse que d’accaparer leurs pensées, voire d’éviter tout détournement de regard hors d’une route définie, sans parler du fait que les effets dévastateurs du décalage horaire les ramènent sans cesse à des voyageurs zombies, égarés dans un espace à contretemps qui n’en finit pas de changer et condamnés à rester en état d’éveil, quitte à ce que l’organisme finisse par s’engourdir.

Sauf que par un heureux paradoxe, tout cela tend à décupler leur excitation nerveuse, à jauger leur organisme jusqu’à en renforcer les capacités sensorielles. Ici, un fax qui crépite à quatre heures du matin, des rideaux qui s’ouvrent automatiquement à la même heure chaque matin, le bruit des jeux vidéos dans une salle d’arcade, une alerte incendie ou même un simple ronflement en pleine nuit ressemblent à des signaux d’alerte. Quant à l’ennui et la solitude engendrés par l’inadaptation au changement de décor, elle se mue très vite en quête éperdue d’attraction, de confrontation, de partage… Dans la vie de tous les jours, ces éléments d’appréhension du rythme constamment établi par le film rejoignent très bien la sensation de transit que l’on peut adopter lors des voyages à répétition autour du monde : un état d’esprit qu’aucun cinéaste n’avait aussi bien retranscrit sur grand écran. Cela ne rend pas le film moins doux et apaisant qu’il aurait pu l’être : au contraire, chaque intention de montage ou de la bande-son joue de cette douceur jusqu’à l’épuisement, même lorsque la réalisatrice semble ne pas lésiner sur les captations d’un environnement bombardé de sons hystériques et de lumières criardes. Comme on le soulignait plus haut à propos du choc des cultures, sa mise en scène surnaturelle use du contraste (le terme est ici plus riche qu’on ne l’imagine) pour retourner une situation en son exact contraire, et pour cause : bien que la frénésie tokyoïte semble conçue pour éviter tout espoir de rapprochement entre Bob et Charlotte, c’est justement l’exact inverse qui se produit. Bien qu’engourdi et détraqué, leur corps se régénère en une sorte de cocon dans lequel ils n’ont de cesse que de s’abriter. Jusqu’au moment où, une fois remis sur de nouveaux rails, la sérénité s’installe…

Que l’on puisse dès lors comparer le visionnage apaisant de Lost in translation à un massage corporel n’a rien d’une lecture abusée : la sensation de ballotage visuel et sonore que l’on vient d’évoquer se révèle si violente au premier abord qu’elle fait presque office de remise à niveau, un peu comme un corps malmené par une action qui remettrait alors l’esprit et les muscles en place, laissant alors l’organisme dans un nouvel état, plus autonome, mieux « adapté », enfin détendu et libre de poursuivre sa route. Les personnages subissent ce schéma, le spectateur aussi. Mais ce qui finit par en ressortir n’est rien d’autre qu’une propension à la zénitude. Quelques scènes du film, toutes basées sur le plan fixe et le minimalisme des éléments, en font l’illustration littérale : Bob qui prend son petit déjeuner face à la ville, Bob qui joue au golf face à la montagne, Charlotte qui contemple Tokyo tendue contre la fenêtre de sa chambre d’hôtel, Charlotte qui savoure un bain relaxant en écoutant sa musique, etc… Sans parler de l’inoubliable escapade de Charlotte dans la ville de Kyoto, sur fond d’une électro planante signée par le groupe Air. Plans très simples, sans rattachement précis au récit. En quoi sont-ils intéressants ? D’abord en cela qu’ils créent des pauses statiques au cœur de l’intrigue, sous forme de petits espaces de respiration qui accentuent la fluidité apaisante du montage. Ensuite parce qu’ils placent les personnages dans un état second, quelque part entre la suspension du temps et l’adaptation innée à un nouveau rythme.

A la réflexion, c’est carrément tout le rythme du film qui se calque sur cet entre-deux, et Sofia Coppola n’a alors pas son pareil pour rendre fascinante (pour ne pas dire obsédante) la moindre scène d’ennui. Ainsi donc, là où le film aurait pu être ennuyeux ou creux, il en devient d’une évidence à toute épreuve, si bien que l’on finit par perdre toute notion du temps. Le film passe-t-il donc trop vite ou est-ce le spectateur qui s’est adapté à un rythme inattendu ? Libre à chacun de choisir l’impression qu’il préfèrera garder en tête après la projection, mais au final, le constat reste le même : le film semble trop court parce qu’il nous absorbe. Il est incroyablement simple parce qu’il ne possède rien de tordu. Et surtout, il est absolument parfait parce qu’il n’a besoin de rien pour sembler aussi évident.

Au final, cette étrange love-story dans l’endroit le plus antiromantique de la planète ne tenait pas à grand-chose, mais la sensation d’avoir habité une forme de paradis perdu était bel et bien vraie. Un lieu où les signes d’éloignement créent paradoxalement un désir de rapprochement. Un lieu si éloigné de nous, mais qui nous semble pourtant si familier. Un lieu où l’on aurait tant voulu être Bob ou Charlotte, partager leur amitié, leur humour, leur mélancolie ou leurs regards. Un paradis cotonneux où l’on aurait tant rêvé être Bill Murray, frimer devant l’objectif d’un photographe japonais, s’endormir sur un lit avec Scarlett Johansson, caresser le pied de cette dernière, partager quelques moments de stase planante en sa compagnie et lui donner in fine un baiser d’adieu en lui promettant de la retrouver un jour. Ne pas s’y tromper : avec ce second essai, Sofia Coppola nous laissait alors le soin de rêver, de flotter tout doucement dans l’éther du 7ème Art, sans jamais perdre cette sensation unique. Avec plein de questions qui continuent encore de toquer à notre esprit : l’âme du Japon moderne n’avait-elle jamais été aussi bien captée et retranscrite sur grand écran ? L’impression de naviguer dans une atmosphère de zénitude et de volupté n’avait-elle jamais atteint un tel zénith auparavant ? Bill Murray était-il devenu en l’espace d’un seul film l’acteur le plus éblouissant du monde ? Scarlett Johansson avait-elle enfin quitté son enveloppe de comédienne cantonnée aux seconds rôles ingrats pour irradier l’écran dans un mélange de douceur et de sensualité ? Sofia Coppola avait-elle touché à l’essence même de ce qui peut inconsciemment relier le spectateur à toutes les composantes d’une œuvre de cinéma ? Et de notre côté, avait-on enfin la sensation de tomber littéralement amoureux d’un film, au point de ne jamais vouloir s’en séparer ? Les réponses sont dans les questions.

4 Comments

Bonsoir, Virgin Suicides et Lost in translation sont deux très bons films, pour le reste de la filmographie de Melle Coppola, c’est moins évident. Bonne soirée.

Excellent article ! Je rédige moi-même un travail analytique sur Lost in Translation et j’ai eu beaucoup de plaisir à lire votre écrit !

Très bonne article. J’ai apprécier la justesse de votre analyse de ce film attachant.

Néanmoins, le mal être sous-jacent de ces deux individus est le focus sur lequel repose le film.

Son environnement ne fait qu’exploiter d’une manière singulière et au combien délicate, l’émergence subtile en gestes, paroles et attitudes de leurs émotions. Paradoxalement, cela est possible par leur différence d’âge et leur isolement.

Article brillant. J’ai lu dans votre analyse le sous-titrage des émotions qui me traversent chaque fois que je regarde ce film, pratiquement devenu médicament.

D’habitude, je ne lis que très peu les critiques ou les analyses de films. Trop de condescendance, d’exposition outrancière de références culturelles obscures, de jeu de rôle.

Mais votre analyse est brillante, dans une belle langue et n’insulte pas ni le lecteur ni son sujet. C’est une belle performance, mais il y a sans doute beaucoup d’amour pour ce film aussi.

Alors puisque nous semblons partager ce plaisir, je dirais simplement que votre analyse fait honneur à Lost In Translation et que j’ai pris du plaisir à lire vos mots comme le prolongement des sentiments que ce film a éveillé en moi.

Merci et encore bravo.