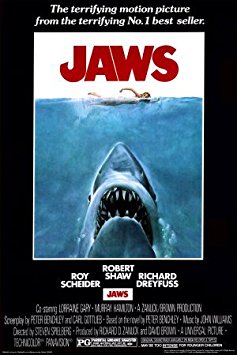

REALISATION : Steven Spielberg

PRODUCTION : Universal Pictures, Zanuck/Brown Productions

AVEC : Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary

SCENARIO : Peter Benchley, Carl Gottlieb

PHOTOGRAPHIE : Bill Butler

MONTAGE : Verna Fields

BANDE ORIGINALE : John Williams

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : Jaws

GENRE : Aventure

DATE DE SORTIE : 1er janvier 1976

DUREE : 2h04

BANDE-ANNONCE

Synopsis : À quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite station balnéaire d’Amity sont mis en émoi par la découverte sur le littoral du corps atrocement mutilé d’une jeune vacancière. Pour Martin Brody, le chef de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d’un requin. Il décide alors d’interdire l’accès des plages mais se heurte à l’hostilité du maire uniquement intéressé par l’afflux des touristes. Pendant ce temps, le requin continue à semer la terreur le long des côtes et à dévorer les baigneurs…

Il n’y a rien de plus compliqué que de parler d’une œuvre dont le statut de classique l’a fait passer par une ribambelle d’analyses pertinentes et érudites. L’exercice est d’autant plus périlleux lorsque le classique en question est son film préféré. On ne peut pas prendre la chose à la légère et il convient d’offrir un traitement digne à ce long-métrage placé au-dessus de tous les autres. Que peut dire l’auteur de ces lignes sur Les Dents de la Mer ? Décortiquer le processus d’adaptation du best-seller pas franchement mémorable de Peter Benchley ? Dépeindre ce tournage chaotique qui aurait pu mettre un terme à la carrière de Steven Spielberg ? Analyser sa mise en scène exemplaire en chaque instant ? La formidable synergie de son trio d’acteur ? Le colossal montage de Verna Fields ? La précision de la production design de Joe Alves ? Ou bien l’implacable musique de John Williams ? Il y a tant à dire et tant qui a déjà été dit. Avec humilité, cet article ne cherchera pas à être le plus exhaustif possible sur ce chef d’œuvre. En remplacement de cette tâche insurmontable, nous allons plutôt nous focaliser sur ce qui s’apparente à la colonne vertébrale du film. Celle-ci concerne le parcours d’un homme, un dénommé Martin Brody.

.jpg)

Afin de comprendre ce personnage, nous allons tout d’abord nous concentrer non pas sur le début mais sur une scène se déroulant au bout de quatre-vingt six minutes. Il fait nuit. Sur le bateau l’Orca, le chef de la police Martin Brody, l’océanographe Matt Hooper et le pêcheur aguerri Quint se reposent. L’équipe vient de sortir de son premier affrontement avec le requin qui terrorise les eaux de l’île d’Amity. Ce premier contact annonce une bataille plus rude que prévue et cela pèse sur le moral de la troupe. Histoire de mettre un peu d’ambiance, Quint commence à exhiber les cicatrices récoltées au fil d’une vie bien remplie. Se prenant au jeu, Hooper expose ses propres marques. Ça sera la première fois que les deux individus se rapprochent et fraternisent. Jusqu’à présent, leur relation était sévèrement conflictuelle. Chacun de leurs échanges n’était là que pour asticoter l’autre. Quoi de plus normal de la part de deux protagonistes si opposés. Hooper est un riche intellectuel, là où Quint est un manuel de condition modeste. Or en partageant leurs stigmates, la barrière sociale s’estompe. Ils se doivent d’admettre qu’aussi différents soient-ils (leurs méthodes de travail entrèrent en contradiction lors de la chasse), ils sont habités par une passion similaire. Visuellement, Spielberg traduit simplement cette évolution. Au début de la scène, chacun est isolé dans son plan (Spielberg s’accorde toutefois un fugace plan d’ensemble pour saisir la topographie de la cabine). Pour accentuer la distance entre Quint et Hooper, Spielberg positionne le premier à la gauche du cadre et le second à la droite. Par un mouvement panoramique, la caméra passe d’un personnage à l’autre avant de les réunir dans le même plan côte à côte.

Pendant ce temps, Brody demeure à l’écart. Il est toujours seul dans les contrechamps sur ses réactions. Cette rupture est renforcée par la photographie. La lampe constituant l’unique source de lumière de la scène domine Quint et Hooper, ajoutant une chaleur à la conversation entre les deux. Elle reste hors-champ dans les plans sur Brody. Cela donne un poids supplémentaire à l’obscurité derrière lui. Les ténèbres semblent peser sur ses épaules. Ce qui n’a rien d’anodin lorsqu’un des contrechamps justifiera son éloignement. Alors que Quint et Hooper affichent des mutilations plus impressionnantes les unes que les autres, Brody soulève le bas de son pull et regarde une cicatrice. Puis il le remet en place en gardant le silence. Une interrogation se pose : pourquoi Brody ne participe-t-il pas à ce moment de communion ? Pourquoi ne partage-t-il pas son expérience ? L’explication la plus logique serait qu’il n’éprouve pas envers cette blessure un sentiment analogue à celui de ses compagnons. Elle n’est pas pour lui un signe de fierté. Son silence signifierait au contraire qu’il en a honte. Cette attitude va déteindre sur la suite de la séquence. Tentant de s’insérer dans la discussion sans mentionner sa cicatrice, Brody va conduire malgré lui Quint à conter la terrifiante mésaventure de l’USS Indianapolis. Après ce monologue, la bonne humeur s’est envolée. C’est à ce moment que Spielberg réunit les trois personnages dans le même plan. Si Brody ne peut s’unir au duo par l’exaltation de l’aventure, il le fera par la mélancolie en chantant avec eux Show Me The Way To Go Home. Toute la scène montre cette différence cruciale. Si Hooper incarne le savoir et Quint la force, les deux embrassent pleinement leur vertu. Or celui qui est censé symboliser l’ordre apparaît avant tout comme un homme brisé.

.jpg)

.jpg)

Néanmoins, cette scène n’arrive pas gratuitement. Elle n’est que le constat de tout ce que le film a pu nous dire sur Brody jusqu’alors. Revenons au début du film. Passé la séquence d’ouverture où une jeune femme se fait tuer par le requin, il nous est introduit Brody. Celui-ci fait face à l’océan sans se douter qu’il constituera son futur ennemi. On note que Spielberg opte pour une transition par fondu, ce qui juxtapose l’image nocturne de l’eau qui vient d’engloutir sa victime et celle d’une surface à l’innocente platitude au petit matin. Pour l’heure, la contemplation de Brody engendre bien d’autres questions. C’est ainsi avec un ton naturaliste que Spielberg va amener toutes les informations nécessaires sur le personnage. Son étonnement à voir le soleil à cette heure de la journée amène sa femme à expliquer qu’ils ont emménagé en automne et que l’été approche. En une réplique, nous apprenons donc que Brody a changé de domicile dernièrement et à quelle période de l’année on se situe. La suite continuera dans le même esprit, affinant par le détail et non le surlignage ce qu’il faut savoir de notre héros. Son véhicule de fonction nous apprendra qu’il est membre de la police, un panneau publicitaire soulignera qu’Amity est une île, une discussion avec un témoin nous indique qu’il vient de New-York et qu’il n’est pas un insulaire… Dans ces premières minutes, il est souvent mis en avant le besoin de Brody à s’adapter à ce nouvel environnement. Essayer d’adopter l’accent local, réparer la balançoire pour éviter que son fils se blesse inutilement, distinguer la sonnerie de son téléphone personnelle et professionnelle…

En bon héros, Brody ne semble pas pour autant laisser ces petites contrariétés saper son travail. Alors que les personnages qui l’accompagnaient sont encore sous le choc après la découverte du corps (ou plutôt des restes du corps), notre chef de police s’attelle déjà à la tâche. Sans attendre sa secrétaire, il entreprend les formalités administratives. Puis dès que le légiste lui confirme que la victime a été attaquée par un requin, il quitte son bureau afin de procéder à la fermeture des plages. De toute évidence, Brody est un gardien de l’ordre réactif et prompt à prendre les décisions qui s’imposent pour sauvegarder la communauté. C’est d’un pas décidé qu’il trace son chemin dans une ville qui commence à s’éveiller. Devant le danger de la situation, il esquive les habitants qui l’alpaguent pour des menus soucis (problème de stationnement, vandalisme causé par une équipe de karaté trop zélée, organisation de la fête nationale). Sa détermination vis-à-vis de sa mission est soulignée par la marche militaire qui résonne en fond sonore. Brody peut toujours faire preuve de maladresse dans cet environnement qu’il n’a pas tout à fait appréhendé (il renverse un pot de pinceaux en récupérant le matériel pour faire des panneaux de baignades interdites) mais cela ne l’empêche pas d’exécuter son travail avec diligence (il chamboule illico son programme en apprenant qu’un groupe de jeune fait de la nage au large).

Cet élan va être coupé avec l’introduction du maire, autorité refusant de croire à la présence du requin et voyant la fermeture des plages comme une catastrophe économique pour l’île. La fracture va se faire par l’utilisation du son. Quand le maire apprend la mort de la jeune femme, la fanfare fait son entrée à l’image. Cette apparition est commode puisqu’elle permet à la nouvelle d’être prodiguée au maire sans qu’elle s’ébruite auprès des passants. Mais elle trouve son sens dans le changement de ton de cet accompagnement sonore. La marche militaire basique et efficace cède le pas à une effroyable cacophonie. On nous fait comprendre que la motivation de Brody va se dégonfler. Ce qui arrive donc dans la scène suivante où le maire et ses conseillers lui intiment poliment mais fermement d’abandonner sa décision. Le contexte joue d’ailleurs sur ce principe de machine arrière. La scène prend place sur un ferry, ce qui en soit suffit à donner un sentiment d’interruption de l’action. Constamment en mouvement dans la scène précédente, Brody est ici immobilisé et aisément cerné par la clique du maire. Spielberg filme tout le passage en un long plan relativement statique. La dynamique de la scène provient surtout du déplacement du ferry qui pivote à 180°, soit une circonvolution qui conduit Brody à revenir sur ses pas. Spielberg appuie l’idée avec un ultime plan sur la berge, montrant clairement les personnages dans la direction opposée à leur destination. Et le maire de lancer un « et maintenant, ramenez nous !» pour enfoncer le clou.

.jpg)

La facilité avec laquelle Brody se plie à cette injonction apparaît pour le moins étrange au regard de ce qui a précédé. Il est évident qu’il est attaché à son travail et dispose des compétences pour l’exercer (il va jusqu’à passer ses soirées à étudier des livres sur son ennemi). Or c’est sans grande résistance qu’il se laisse déposséder de son rôle de gardien de l’ordre. Certes, on le voit ensuite surveiller discrètement la plage mais il n’en a pas moins l’air résigné. Preuve en est qu’il se conforme à l’avis général : malgré le soutien d’une épouse attentive à son dilemme, il accepte que ses enfants aillent se baigner. Cette liberté, il ne leur octroiera plus lorsque se produira la seconde attaque. Pour autant, l’autorité paternelle de Brody ne va pas s’appliquer hors du cadre familial. Cette nouvelle victime (un enfant de surcroît) rend publique la présence du requin et mobilise une réunion d’urgence. Or au cours de celle-ci, Brody va de nouveau être faible. Alors qu’il juge incontournable la fermeture des plages, sa décision entraîne une réaction outrée de la population. Le maire tente de calmer le jeu en promettant que la fermeture ne durera qu’une journée. Brody fait à peine entendre sa désapprobation et baisse les bras quant à l’idée de faire taire le brouhaha causé par la masse. Il reste ainsi maladroit et sans véritable emprise sur l’environnement. Spielberg incorpore même un micro-gag en ce sens : distrait par une habitante en marchant dans le couloir, Brody se cogne la tête sur un panneau.

Bref, Brody est tout l’inverse de Quint. En raclant ses ongles sur le tableau noir, ce dernier impose immédiatement le silence et capte l’attention de l’assemblée. Avec la verve du vieux baroudeur, il va proposer ses services sans tolérer la moindre critique ou compromis. On en revient à la distance entre les deux personnages. Quint se revendique de la force et en use sans réserve. Quoiqu’il veuille, Brody lui n’assume plus totalement son statut de représentant de l’ordre. C’est ce que lui rappellera une terrible rencontre par la suite. Alors qu’une bande de ploucs a attrapé ce qu’on suppose être le requin tueur, la mère de la seconde victime se présente à Brody et le gifle. Qu’importe pour elle que le monstre soit désormais hors d’état de nuire. Son fils est mort et le restera. Brody aurait pu éviter cela car il savait que le squale rodait. Mais il est resté inactif. Son inaction est alourdie par son absence d’intervention dans la capture du faux coupable (il s’est contenté avec son adjoint benêt de péniblement encadrer une armée de pêcheur). Il a rompu son serment de protéger la communauté. Le maire essaie de le réconforter en lui disant qu’elle a tort, qu’elle ne voit pas le tableau d’ensemble et que Brody n’est pas responsable. Mais ce dernier sait que ça n’est pas le cas et qu’elle lui a dit la vérité.

Les blessures infligées par la vérité se soignent comme on peut et Brody part dans une dérive éthylique. L’alcool désinhibant, ce sont de nouvelles clefs de compréhension du personnage qui se dévoilent. Alors qu’Hooper s’épanche sur sa passion pour l’océan et les requins, Ellen Brody lâche que son mari déteste l’eau. Cherchant une raison à cela, Martin la résume en un mot : noyade. Un peu plus tard, Hooper lui fera remarquer que ça n’a pas de sens qu’un aquaphobe joue les insulaires. Pourquoi Brody irait-il s’installer dans un endroit que tout son être rejette ? L’explication pourrait justement se trouver quelques instants avant la déclaration d’Hooper. Toujours imbibé d’alcool, Brody se plaint de son ancienne vie à New York. L’insécurité règne en maître et sa lutte contre la criminalité lui paraît sans fin. « Il y a tellement de choses à faire qu’on n’a jamais l’impression d’en mener une jusqu’au bout » dit-il. Tout le contraire d’Amity, ville paisible n’ayant connu aucun délit majeur en vingt-cinq ans. Si on relie ce passage avec la cicatrice évoquée plus haut, on peut émettre la théorie que la position de Brody va au-delà du simple ras-le-bol. On peut supposer qu’il en hérita au cours de l’exercice de ses fonctions et qu’avec celle-ci une part de ses idéaux à voler en éclat. Brody n’a plus l’air de croire qu’il est capable d’apporter de l’ordre dans un monde aussi irrécupérable. Il préfère s’enterrer dans un lieu tranquille quand bien même il lui est contre-nature. Il veut maintenir l’illusion mais il s’avère qu’il a perdu son droit à servir l’ordre. Comme Quint, Hooper met en relief son côté passif. Lors de leur escapade nocturne, l’océanographe n’hésite pas à plonger dans une eau ténébreuse pour étudier les dégâts sur un bateau. Pour lui, peu importe le danger, il faut agir et sans tarder.

.jpg)

.jpg)

En conséquence, la capture du requin pourrait se voir comme un défi adressé personnellement à Brody. Certes, l’idée prête à sourire. L’infamant quatrième opus de la série l’aura mis en exergue, faisant des requins une bande de psychopathes pourchassant sans relâche la famille Brody. Sauf qu’à l’inverse du film de Joseph Sargent, Steven Spielberg ne verbalise pas un concept dont l’irrationalité confine à la stupidité. Il privilégie une exploitation par le biais de sa mise en scène. Il en extrait par là une ambiance qui dépasse largement la bête pêche au gros. La croyance populaire veut que Spielberg ait minimisé la présence du requin à l’écran en raison d’effets spéciaux défectueux, l’animatronique supportant mal l’eau de mer. Si cela est un fait, on peut remettre en cause que l’utilisation de la vue subjective et du hors-champ résultent entièrement de cette contrainte. En ne le montrant durant une grande partie du long-métrage qu’au travers d’images fugitives, le réalisateur rapproche le requin d’une créature abstraite. Il devient l’équivalent d’un Léviathan, monstre mythologique qui en l’absence d’un gardien peut à loisir semer le chaos sur le monde.

Il faudra une provocation à un niveau plus intime pour que Brody prenne le taureau par les cornes et ne se dérobe plus face à ses responsabilités. En l’occurrence, il s’agira d’une ultime attaque qui impliquera son fils. Si ce dernier en réchappe intact, Brody ne peut laisser impuni une telle action. La séquence se conclut avec un plan subjectif de Brody regardant l’océan, le tout agrémenté d’un zoom. Depuis le commencement du film, ça n’est pas la seule fois que Brody se lance dans ce genre de contemplation. Toutefois, l’usage du zoom tient de l’inédit. Dans la scène évoquée plus haut où Brody surveille la plage avant la seconde attaque, Spielberg emploie un effet quasi-inverse. Le montage développait un système de coupe invisible par le passage de personne d’un bout à l’autre du cadre. En ce sens, il était montré comment l’environnement influe sur la vision des choses par Brody. Il n’en est plus question après la dernière attaque. Brody fait maintenant abstraction du monde alentour et par ce zoom, c’est comme si son esprit partait déjà l’assaut du monstre.

La scène qui suit à l’hôpital appuie son désir de réinvestir un rôle de protecteur. Quand il dit à sa femme de ramener les enfants à la maison, celle-ci lui demande « chez nous à New York ? ». Toujours compréhensive, elle est prête à accepter son désormais habituel besoin de fuir. Il n’en sera rien cependant puisqu’il rétorque « non chez nous ici ». Juste après cet échange, Brody va sauter sur le maire qui erre dans les couloirs. Comme précédemment, le refus de Brody à se laisser influencer par l’environnement va être marqué visuellement. Brody entraîne le maire dans un coin et tire un rideau. La séquence se déroule alors sur un fond uniforme derrière lequel le monde s’efface. Il ne reste plus que les deux personnages. L’un avec la résolution d’obtenir les moyens pour détruire le monstre, l’autre affaibli et décrédibilisé par la dernière attaque. Le maire cherche à s’extirper de ce piège, faisant quelques pas de côté pour échapper à l’arrière-plan du rideau et retrouver sa place dans un endroit où il était il y a peu encore le maître. Brody le ramènera visa devant le rideau. De même, si Spielberg accorde un contre-champ au maire lorsqu’il délivre ses sentiments de père, l’astuce est sans impact sur un Brody totalement déterminé.

Cela ne l’empêchera pas de douter et de perdre quelque peu de cette détermination dans la dernière partie du long-métrage. Brody a choisi de se jeter dans la gueule du loup (image retranscrite littéralement par Spielberg) et, après avoir sauté le pas, il lui est impossible de faire machine arrière. Là encore, c’est la forme qui dicte cet état. Dans le livre, la traque du requin était rythmée par une série d’aller-retour entre la mer et la terre. Dans le film, l’action se passera intégralement en mer. Spielberg renforce cette notion d’isolement en oblitérant toute vision de la côte. Quelque soit la direction où porte le regard des personnages, il n’y a que de l’eau jusqu’à l’horizon. Dans un contexte si dépouillé, il est alors naturel d’être démotivé et de s’interroger sur sa mission.

Au moment où le requin lui révèle enfin sa forme physique de façon impromptue, il n’y a rien d’étonnant que le chef de la police ressente avant tout un profond sentiment d’insuffisance synthétisé par la réplique culte « il nous faudrait un plus gros bateau ».

La défaillance de Brody n’est pas non plus étrangère à sa cohabitation avec Hooper et Quint. Comme nous l’avons expliqué plus haut, Brody apparaît comme le maillon faible du trio. Dès son embauche, Quint le détroussera de son autorité (« c’est vous qui invitez et qui payez mais vous serez à bord de mon bateau. Je suis mousse, matelot, pilote… et capitaine »). Pour autant, ni Quint ni Hooper ne sont aptes individuellement à tuer le requin. D’une certaine manière, les vertus qu’ils incarnent leur octroient puissance mais aussi faiblesse. Face à la bête, ils les convoquent sans réserve et se font aveugler par celles-ci. Ils omettent ainsi l’irréalisme de leurs plans. Maigrement protégé dans sa cage en métal, Hooper tentera de faire ingérer un poison au requin. Le stratagème tourne court puisqu’il démolit la cage avec une facilité confondante. De même, la force de Quint est brisée par celle du requin. Estomaqué que le squale arrive à plonger en se traînant trois tonneaux, Quint décide d’abandonner et de retourner à terre. Le requin continue cependant de les suivre dans leur fuite. Orgueilleux, Quint en vient à refuser cette humiliation et pousse le moteur à fond provoquant sa destruction. Il était alors logique que le pêcheur vienne à périr entre les mâchoires du monstre. Dans le roman, Quint se retrouvait encordé au requin et mourrait noyé. Le film se doit lui d’avoir les deux adversaires finissant par rentrer en contact direct. Et Quint a beau se débattre comme un pauvre diable la machette à la main, le combat est absurde et perdu d’avance. Sa force seule ne peut contrer celle d’une créature capable d’arracher un ponton.

Ces échecs sont également un peu ceux de Brody. En tant qu’incarnation de l’ordre, il est un pragmatique. C’est lui qui aurait dû s’assurer de tirer parti des capacités de ses compagnons et leur éviter de dériver vers des configurations trop fantaisistes. Spielberg fait d’ailleurs plusieurs fois revenir cette idée que Brody devrait être un pont entre Quint et Hooper en le positionnant entre les deux protagonistes. Leur mise à l’écart amène Brody à reprendre définitivement son rôle. Là encore, on note que le film va drastiquement diverger du livre. Dans ce dernier, le requin succombait à ses blessures et coulait dans les profondeurs. Rien à voir avec la fin du long-métrage où le monstre explose en une gigantesque gerbe d’hémoglobine. Une conclusion spectaculaire que l’on pourrait qualifier d’hollywoodienne. Mais à l’instar de la mort de Quint, la modification est primordiale au sens de l’histoire. Dans le roman, Brody conserve donc un rôle plutôt passif dans le décès de la bête. Outre d’exterminer de manière radicale un adversaire si coriace, l’explosion permet quant à elle d’attribuer la mort du requin à Brody. C’est lui qui a abattu le requin. C’est par son geste qu’est rapportée la paix représentée par ce plan ultime d’une plage déserte où seule demeure le calme bruissement des vagues. Si nous n’avons pas mentionné jusqu’ici la musique de John Williams, il convient de relever sa contribution à ce stade. Après avoir repris le thème du requin pour sa menaçante approche, Williams livre une version condensée du thème de la chasse. Le tempo accéléré appuie l’urgence de la situation et le crescendo crée un suspense insoutenable… puis est brutalement interrompu au moment de rendre le coup de grâce. Cette interruption couplée à la punchline désespérée de Brody laisse un instant dans la plus totale expectative. Est-ce qu’enfin Brody va remplir son rôle ou échouer pour la dernière fois ? Cela dure moins deux secondes mais est précisément le genre de travail d’orfèvrerie qui fait des Dents de la Mer un chef d’œuvre. Car par ces deux secondes, la jouissance de l’accomplissement n’en est que plus grande.

Voilà pourquoi cette histoire hautement invraisemblable (le comportement du requin défie toute étude biologique) n’en reste pas moins une œuvre qui marque le public par delà le temps et les frontières. Par sa narration alliant le sens de l’authentique et l’exagération de la mythologie, elle touche à nos émotions les plus profondes et les plus pures. Elle nous fait voir l’horreur du monde. Elle nous fait ressentir tous nos doutes face à celle-ci. Et finalement, elle nous conduit à comprendre que l’on peut la combattre. Une leçon élémentaire mais après tout, ce sont celles qui sont les plus importantes à intégrer. Et dieu merci, l’art sera toujours là pour nous y aider.