En 1961, Jacques Rivette publiait dans les cahiers du cinéma un article portant le doux nom « de l’abjection ». Souvent circonscrit au démontage de l’immoral travelling du Kapo de Gillo Pontecorvo, ce papier se voulait surtout comme une revendication haute et forte de la politique des auteurs défendue par les cahiers. Derrière des conclusions pour le moins pompeuses se cachait ainsi une question pour le moins pertinente : la responsabilité du metteur en scène dans ce qu’il choisit de montrer. Un beau questionnement pour le critique considérant le cinéma pour ses vertus artistiques mais une considération mineure dans un milieu industriel qui doit satisfaire ses obligations de profit. Les responsabilités vis-à-vis de son art y tiennent moins d’importance que les responsabilités vis-à-vis d’un public (de préférence massif) qu’il faut satisfaire. Une exigence qui justifie l’emploi des tant redoutées projection-tests où l’audience sélectionnée est chargée de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le film montré. Les résultats exploités peuvent alors conduire à des modifications de la vision initiale du réalisateur. De tels changements peuvent parfois être bénéfiques (après tout qui a moins de recul sur son propre ouvrage que le réalisateur ?) mais conduisent souvent à des cataclysmes. Car comme nous l’enseigne la théorie du chaos, le moindre petit changement peut avoir de douloureuses conséquences globales.

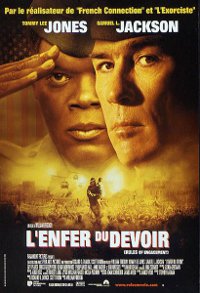

C’est à l’aube du nouveau millénaire que William Friedkin livre L’Enfer du Devoir. Après une décennie de vaches maigres, le réalisateur de French Connection et L’Exorciste tente un retour en force avec cette grosse production attractive (qui dira non à un spectacle avec Tommy Lee Jones et Samuel L. Jackson en tête d’affiche ?) mais qui entend déstabiliser au possible le public. D’ailleurs, Friedkin n’hésitera pas à qualifier le film comme l’un des plus importants de sa carrière. Par bien des aspects, on ne pourra enlever à L’Enfer du Devoir qu’il est du pur Friedkin par sa volonté de jouer à fond la carte de l’ambiguïté. Commandant une mission de sauvetage dans une ambassade au Yémen, le colonel Childers ordonne à ses troupes de tirer sur une foule de manifestants. L’opération se solde par le massacre de plus quatre-vingts personnes dont plusieurs femmes et enfants. Un procès se met alors en place pour savoir si Childers a correctement agit au regard de la situation ou non. A la base du film, il y a donc cette interrogation sur les notions de guerre et de devoir. Le titre français met l’accent sur le fait que celles-ci conduisent à un tiraillement infernal, là où le titre original se contente plus simplement d’un Rules of Engagement. Ces règles sont des principes éthiques de combat (n’utilisez la force qu’en dernier ressort, ne pas impliquer de civils dans les affrontements, etc…). Elles sont pour le moins honorables et respectueuses de la valeur humaine mais trouvent difficilement leurs applications dans des environnements mettant sous pression les combattants. Ces derniers sont dans un véritable enfer, physique certes mais également psychologique car déchirés entre la volonté de respecter d’honnêtes préceptes et un instinct appelant à la survie du groupe par tous les moyens. La question titille notre propre morale et notre capacité à accepter la barbarie lorsque les circonstances ne semblent laisser aucune autre échappatoire. Friedkin ne fait qu’entretenir cette démangeaison en ne désirant pas y donner de solution ou une quelconque révélation philosophique. Laissant parler sa formation de documentariste, il veut apporter un regard neutre sur l’histoire et offrir au spectateur la possibilité d’en tirer ses propres conclusions. Le réalisateur a ses convictions mais se refuse à imposer sa vérité au public. Comme tout au le long de sa carrière, il ne se résoudra jamais à porter un jugement sur ses personnages.

En ce sens, Friedkin ne désirait pas initialement apporter de réponse à la question « le colonel avait-il raison de tirer sur la foule ? ». Certes, il a inclut un flashback où le Childers se remémore les quelques minutes précédant la tuerie. Ce passage nous dévoile ainsi son point de vue que nous n’avons pas partagé dans la séquence originelle. Nous voyons ainsi une foule de belligérants armés et dangereux, légitimant l’ordre du colonel. Seulement, de par sa nature de flashback, cette scène n’est pas une preuve irréfutable. Comme nos souvenirs ne peuvent restituer l’exacte réalité d’un moment, ce passage reste assujetti à la subjectivité de Childers et peut se traduire comme une tentative de se convaincre du bien-fondé de son ordre. A cet effet, une image aura particulièrement scandalisée nombre de spectateur. Il s’agit de celle d’une petite fille arme à la main. On aura vu un peu plus tôt ce même enfant désormais estropié. La manière dont Friedkin fait intervenir ce personnage de manière énigmatique est un détail qui cherche moins l’authenticité qu’une valeur métaphorique (l’innocence brisée qui se retrouve dans la perte de croyance de l’avocat en son client et ami). Le public des projection-tests n’a pas pu se contenter d’une formulation si abstraite et exigera de savoir clairement si Childers est un guerrier devenu fou ou un soldat ayant fait son devoir. La ligne narrative autour d’une réflexion morale l’intéressait moins qu’une intrigue banale de procès où les faits sont ce qu’ils sont et le destin des personnages tout tracé (un ridicule carton final sera rajouté pour éclaircir le futur des personnages). Friedkin se pliera à ces réclamations mais ne saisit probablement pas l’horreur qu’elles vont engendrer.

Pour éclaircir l’affaire, le cinéaste inclut ainsi une scène dans laquelle le conseiller à la sécurité nationale visionne une cassette de vidéosurveillance où la foule apparaît clairement armée et hostile. Il ne s’agit plus là d’un point de vue subjectif comme dans le flashback. La caméra est un outil dénué de conscience et elle montre en conséquence la plus pure objectivité. Donc oui, la foule représentait un danger et Childers a eu bien raison de demander à ses hommes de tirer dans le tas. Dans le montage originel, le secrétaire d’Etat refusait de voir la cassette et la mettait au clou car le gouvernement refusait de subir les conséquences pour les actes (qu’ils soient justes ou non) commis par un seul homme. Il y avait derrière un tel comportement une autre question primordiale (l’intérêt du plus grand nombre l’emporte-t-il sur celui d’un individu ?) mais elle est minimisée au possible par l’énonciation de ce simple fait : le politicien est le salaud de l’histoire. Le film devait s’épanouir dans son ambiguïté morale et son opacité quant à une vérité inaccessible. En livrant cette vérité, L’Enfer du Devoir se construit un manichéisme aussi paisible que détestable. En soit, le projet de base pouvait déjà souffrir de quelques problèmes.

En dépit de la neutralité souhaitée par Friedkin, difficile de ne pas créer de l’empathie envers les marines et la lourde responsabilité de leurs métiers. Il ne pouvait en être autrement par rapport à une histoire écrite par un ancien secrétaire à la défense avant d’être remise en ordre par le scénariste Stephen Gaghan (Syriana). Le verdict du procès causera d’ailleurs des soucis à Friedkin qui abandonnera au bout du compte son idée initiale de condamner Childers uniquement parce qu’il a le monumental Samuel L. Jackson en comédien (encore un besoin de caresser le spectateur dans le sens du poil). Mais il y a un pas entre susciter de l’empathie et prendre part pour une cause. C’est désormais ce que fait le film, transformant les marines en purs martyrs pendant que les politiciens tentent de maintenir une diplomatie à la con en méprisant et déshonorant ses propres troupes. La problématique du manichéisme devient carrément embarrassante lorsqu’on s’attache au monde arabe. Déjà limite sur le papier (le curieux concept d’une manifestation pacifique où des types balancent des pierres et des cocktails Molotov alors que des snipers tirent à la kalachnikov sur les toits), l’illustration devient nauséabonde en montrant un peuple violent (l’agression de Tommy Lee Jones en pleine rue à deux doigts de virer au lynchage) composé quasi-intégralement de terroriste en puissance (la théorie sur les cassettes audio propagandistes devient là encore avérée et conduit à la réalité d’un complot à grande échelle).

Maintenant, il faut soustraire de son esprit ces changements pour voir en L’Enfer du Devoir non pas un film sur le bien et le mal mais sur leur frontière. Friedkin voulait interpeller le public et le pousser à la réflexion. Mais apparemment, le public ne désirait qu’un travail prémâché et n’acceptait pas qu’on lui oppose des points de vue contradictoires sans résolution à la clef. Là était pourtant tout l’intérêt du film comme le marque les plaidoiries finales. Alors que le procureur (très bon Guy Pearce) basera son monologue sur l’image du charnier, l’avocat (le non moins brillant Tommy Lee Jones) optera pour son contre-champ avec l’image des dégâts infligés à l’ambassade. Un précepte purement cinématographique en note conclusive d’un film formellement éblouissant. Car hors de ses problématiques morales, L’Enfer du Devoir est un film mis en scène avec un talent monstrueux. Friedkin use de ses compétences documentaires pour plonger le spectateur dans le déroulement de l’intrigue (un usage régulier de la caméra à l’épaule pour capter les mouvements des acteurs en de longues prises) et créer un dynamisme constant (l’interrogation des témoins au montage extrêmement efficace et ne s’embarrassant d’aucune fioriture comme les répétitifs serments). Le cinéaste va même recourir jusqu’à trois différents directeurs de la photographie pour obtenir les ambiances visuelles adéquates liées à chaque environnement : William A. Fraker (1941) se charge des scènes américaines, Nicola Pecorini (Las Vegas Parano) s’occupe des parties au Yémen et Dariusz Wolski (Dark City) prend en main le prologue vietnamien. Le rendu dégage une force esthétique insoupçonnable. On osera même jusqu’à dire que la séquence primordiale au Yémen constitue une des meilleures scènes d’action du cinéma des années 2000. Doté d’un découpage absolument brillant, Friedkin crée un morceau d’intensité par sa capacité à jongler entre ses divers outils. Prises de vue en hélicoptère, travelling, caméra à l’épaule, vues subjectives et autres se mélangent avec une virtuosité captivante.

Forcément, de telles capacités formelles posent problèmes au vu des conclusions qu’elles servent. En l’état, il serait difficile de conseiller L’Enfer du Devoir comme un bon film du fait de son caractère au final propagandiste. On le recommandera plutôt comme une œuvre indispensable à tous ceux qui désirent s’interroger sur le support cinématographique.

Réalisation : William Friedkin

Scénario : Stephen Gaghan

Production : Paramount Pictures

Bande originale : Mark Isham

Photographie : William A. Fraker et Nicola Pecorini

Origine : USA

Titre original : Rules of Engagement

Année de production : 2000

1 Comment

Gaghan et Friedkin sont loin d'être stupide et si le réal à bel et bien du fermer sa gueule lors des projos tests, on pourra s'attendra à un montage initial. Mais vu la posture actuelle du réalisateur, on peut se torcher pour le moment.