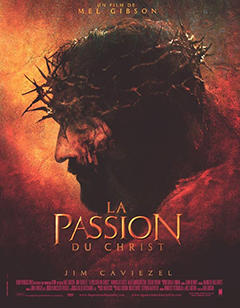

REALISATION : Mel Gibson

PRODUCTION : Icon Productions, Quinta Distribution

AVEC : Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Hristo Naumov Shopov, Christo Jivkov, Luca Lionello, Rosalinda Celentano, Claudia Gerini

SCENARIO : Mel Gibson, Benedict Fitzgerald

PHOTOGRAPHIE : Caleb Deschanel

MONTAGE : John Wright

BANDE ORIGINALE : John Debney, Gingger Shankar

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : The Passion of the Christ

GENRE : Drame, Fantastique

DATE DE SORTIE : 31 mars 2004

DUREE : 2h07

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Les douze dernières heures de la vie du Christ. Rendu au Mont des Oliviers, Jésus prie après avoir partagé un dernier repas avec ses apôtres. Il résiste maintenant aux tentations de Satan. Trahi par Judas, Jésus est arrêté et emmené à Jérusalem, où les chefs des Pharisiens l’accusent de blasphème et lui font un procès qui a pour issue sa condamnation à mort par crucifixion…

Il y a beaucoup à dire sur le fait que la religion et l’art partagent les mêmes inquiétudes. A travers la métaphore et en approchant le mystère, tous deux essaient d’atteindre quelque chose au-delà du véritable, du quotidien, du terre-à-terre.

Gregory Wolfe, créateur de la revue Image

Si le cinéma est un art où le poids des mots est toujours moins impactant que celui des images, le recours préalable aux mots peut lui être bénéfique en amont. En l’état, cette phrase de Gregory Wolfe est précieuse dans le sens où elle remet intrinsèquement l’une des questions centrales du 7ème Art au premier plan : le cinéma est-il fondamentalement une affaire de « croyance » ? Par « croyance », bien sûr, on n’entend rien de religieux ou du moins rien que ne lui soit exclusivement relié, mais plutôt un état d’esprit visant à se laisser apprivoiser par ce que l’on voit à l’écran, à établir un lien avec une action et à assimiler chacune de ses composantes sans que jamais notre suspension d’incrédulité ne soit affaiblie. Qu’il s’agisse de Peter Jackson donnant vie aux univers imaginés par J.R.R Tolkien, de Stanley Kubrick explorant l’éventualité scientifique du futur de l’être humain avec 2001 l’odyssée de l’espace, ou même de Bruno Dumont filmant des événements empreints d’une forte connotation spirituelle – une lévitation ou une résurrection – au sein du contexte rural des Flandres, l’enjeu reste toujours le même : user du symbole (première image) pour évoquer une idée (deuxième image), et faire naître une troisième image par fusion des deux précédentes. L’effet pervers de ce parti pris, lui aussi, n’a pas varié d’un iota : une propension vaine et décourageante à croire que l’image – et a fortiori sa place dans un montage de cinéma – viserait à supplanter le discours quand son plus pur objectif est de véhiculer elle-même le sens, non pas de manière immédiate mais progressive.

On ressort de cette réflexion avec un jugement assez net sur la nécessité de considérer un film de cinéma comme un « tout », où le spectateur se construit un regard subjectif en évolution permanente tout au long du montage et ne bétonne son opinion qu’au regard de son état au moment de la chute du récit. Quant on y pense, on a parfois l’impression de crever le plafond en énumérant la liste des films dont le ratage (ou l’incompréhension) reste indissociable de l’incapacité du réalisateur à avoir su bâtir une porte de sortie – ouverte ou fermée – à son scénario. C’est une donnée qu’il convient de garder constamment en tête lorsque l’on s’apprête à (re)voir le film de Mel Gibson. Parce que La Passion du Christ, film polémique par excellence qui aura suscité la pire des hystéries interprétatives à sa sortie en salles, est de ses œuvres courageuses où le découpage sert moins un discours qu’une idée, pour le coup délestée du bagage idéologique au profit d’une universalité du symbole. La question religieuse, elle, est ici secondaire : que l’on soit croyant ou athée, on gardera ici surtout en mémoire l’impact universel de la métaphore et non ce qu’elle implique en matière de religion. Ou comment la foi dans le cinéma supplante la foi religieuse par une mise en scène pour le coup viscérale et forte.

CHEMIN DE CROIX

Revenir sur ce que fut la création et la sortie du film est néanmoins indispensable avant d’aller plus loin. D’une crise spirituelle naissant peu avant le tournage de Braveheart en 1992 jusqu’à la concrétisation d’une idée de film sur la Passion dix ans plus tard pendant le tournage de Nous sommes soldats, la période de réflexion chez Mel Gibson aura donc été délimitée par deux films mettant en avant le conflit guerrier et les terribles dilemmes qu’il implique sur l’être humain. L’idée de la souffrance étant au centre du chapitre biblique concerné par le film (ne pas oublier que le mot « passion » vient du latin passio, évoquant l’épreuve et la douleur), l’attachement de Gibson à ce projet, mêlé à une foi catholique extrêmement poussée, ne pouvait qu’être interprété comme une rédemption personnelle, un vrai chemin de croix jonché d’obstacles et d’épreuves. Parmi ces épreuves, il faut bien dire qu’une seule aura monopolisé l’espace médiatique jusqu’à l’envahir de façon virale, à savoir la question de l’authenticité du scénario.

Sans surprise, un scénario conçu comme une réinterprétation fidèle d’informations empruntées dans quatre Evangiles différents ne pouvait qu’embraser la polémique, surtout à une époque où les chercheurs théologiques admettent que les Evangiles, ainsi délestés d’une quelconque valeur historique, n’étaient avant tout que du militantisme visant à asseoir l’essence divine de Jésus. Sans parler d’une interrogation posée par erreur au centre des débats à la sortie du film (en gros, « qui a tué Jésus ? »), ce qui aura valu à celui-ci d’être qualifié d’antisémite avant même que la moindre image n’ait été publiquement montrée. Or, dans la mesure où Gibson jugeait cette histoire comme étant « la plus belle histoire d’amour jamais contée » et où le film ne se concentre jamais sur la culpabilité d’un tiers ou d’une religion, cette polémique a de quoi friser le hors-sujet. Elle le devient même définitivement si l’on repense à ce que symbolise avant tout l’épisode de la Passion : au-delà du calvaire d’un Jésus condamné à mort et soumis au rejet généralisé de ses pairs, il y est avant tout question du sacrifice d’un homme qui prône autant le pardon que l’amour universel (« Aimez-vous les uns les autres ») et qui accepte de porter sur lui le poids des erreurs de l’humanité. Une phrase prononcée par Jésus pendant le dernier repas avec ses apôtres le résume très bien : « Il n’y a pas de plus grand acte d’amour que de donner sa vie pour ses amis ».

Si coupable il y a ici, c’est davantage l’humain en général, dont Gibson synthétise toutes les fautes, de la lâcheté à l’avidité en passant par la barbarie et la décadence, tout au long d’un récit volontairement linéaire qui reproduit dans un premier temps des événements connus de tous : la dénonciation par Judas, l’arrestation sur le mont des Oliviers, le procès organisé par le grand prêtre Caïphe, la condamnation à mort par Ponce Pilate, la montée du Calvaire, la crucifixion et la résurrection. Mais au sein de cette progression narrative, Gibson intègre des flashbacks relatifs à l’intimité et à la vie publique du Christ. Il y a certes là un procédé d’éclaircissement sur la nature du protagoniste, mais aussi une façon de tempérer la violence des images par des instants plus sereins, en tout cas plus à même d’harmoniser le message d’amour que le film cherche à incarner. L’un des reproches faits au film concerne en effet une supposée volonté de Gibson à vouloir attiser la haine en faisant couler le sang tel un charcutier et en attisant le manichéisme du récit par des personnages au-delà de la caricature. Sur le premier point, on invoquera l’erreur de perception, tant la douceur visuelle des scènes de flashbacks crée un contraste efficace avec l’horreur du chemin de croix, tant la mise en scène à la fois stylisée et lyrique du cinéaste est ici comme une main tendue au spectateur pour l’aider à endurer une épreuve qu’un naturalisme borné aurait rendue irregardable, pour ne pas dire carrément obscène.

Sur le deuxième point, la question est en revanche plus délicate. Face à Jésus sont ici représentées différentes incarnations du Mal, avec plus ou moins de subtilité dans l’illustration. La plus intéressante concerne en fait l’une des rares libertés prises par Gibson vis-à-vis des Evangiles, à savoir la représentation du diable. Loin d’une figure grimaçante que l’on imaginerait prompte à surgir de façon brutale, le cinéaste opte ici pour une incarnation à la fois curieuse et insidieuse qui tente de susciter la désorientation autant par ses apparitions que par ses paroles. Le choix d’une actrice italienne androgyne (Rosalinda Celentano), ici chauve, cadavérique et passant souvent par des variations de son timbre de voix, s’avère donc en tous points brillant. Il en est de même pour un plan très précis du film, qui, selon Gibson, représente le Mal dans sa forme la plus globale : une trompeuse image de douceur (un bébé porté par sa mère) qui se révèle être une pure image d’horreur (le bébé, porté par Satan, dévoile un faciès difforme et grimaçant). A l’inverse, le reste des personnages tend à être un peu moins rodé, du moins au premier regard. Sans chercher à stigmatiser un individu ou un groupe précis à des fins idéologiques, Gibson se contente ici d’attribuer un caractère négatif symbolique aux personnages qui jonchent le chemin de croix de Jésus, et ce moins en fonction de leur appartenance religieuse que de leur position sociale : la lâcheté teintée de cupidité pour Judas, le fanatisme et la sournoiserie pour les grands prêtres, la cruauté gratuite pour les soldats romains, la veulerie pour le gouverneur Ponce Pilate ou la décadence pour le roi Hérode (ici visualisé en grande folle perruquée au beau milieu d’une orgie alcoolisée !).

Certes, une imagerie aussi outrancière aurait facilement de quoi donner du grain à moudre aux détracteurs du film, et là, pour le coup, on ne pourrait pas leur en vouloir. Mais si Gibson tend à grossir le trait, c’est avant tout pour impacter davantage la force intérieure de Jésus à passer outre tant de caractères négatifs. De cette façon, la beauté des scènes extérieures au chemin de croix peut s’épanouir et gagner en impact. Par moments, Gibson trébuche soit par excès de zèle, soit par faute de goût. D’un côté, cela peut se traduire par des idées de flash-back profondément inutiles : on est bien content de savoir que Jésus a construit une table en bois, mais à part pour l’imaginer se recycler en charpentier pour l’Ikea de Nazareth, cette scène ne sert à rien. D’un autre côté, cela peut concerner la façon dont Judas voit son sentiment de culpabilité le hanter jusqu’à le conduire à la mort. A ce titre, si les apparitions du diable en surimpression dans une brume environnante ou dans le visage d’enfants harceleurs restent très efficaces, on n’en dira pas autant du suicide de Judas en plein désert, pendu à côté d’une charogne rongée par les vers (bonjour le symbole !). Quant à la description de Pilate (ici joué par un remarquable acteur bulgare), elle détonne par son aspect shakespearien qui rend le personnage plus faible et torturé qu’on ne l’aurait cru. Des choix contestables, bien sûr, mais au final cohérents par rapport à cette confrontation de contrastes recherchée par Mel Gibson.

LUMIERE (PAS) SILENCIEUSE

Si l’on va un peu loin en ce qui concerne la mise en scène, tout ce qui serait censé relever du « désir d’authenticité » permet là aussi de révéler la clairvoyance d’un Gibson tout entier acquis au pouvoir des deux mamelles du 7ème Art, à savoir l’image et le son. En premier lieu, revenons sur l’idée – saugrenue pour certains – de tourner le film dans un mélange d’araméen, d’hébreu et de latin. Mieux vaut ne pas essayer d’y voir un signe avant-coureur d’authenticité, déjà dans la mesure où l’usage d’une langue morte ne peut suffire à justifier la véracité du récit, ensuite au vu des déclarations des spécialistes qui considèrent le grec ancien comme étant la langue parlée au moment de l’occupation romaine de la Judée. Sauf qu’en utilisant des langues intimement rattachées aux personnages filmés, Gibson évite un piège récurrent du cinéma : aiguiller le regard du spectateur davantage sur la véracité historique que sur le sujet abordé. A titre d’exemple, dans le ridicule Vercingétorix de Jacques Dorfmann, le simple fait d’entendre le chef gaulois haranguer ses foules en criant « Gauloises, Gaulois ! » suscitait un fou rire monstrueux, quand bien même il s’agissait d’une réalité historique. En conséquence, cette petite « tricherie » – que Gibson reconnait d’ailleurs lui-même dans le making-of du film – aide non seulement à focaliser l’attention du public sur le récit et non sur la langue, mais surtout, elle prouve bien que le cinéaste n’a pas cherché l’absolue véracité de ce qu’il filmait.

A partir de là, la déduction s’impose d’elle-même : la supposée « vérité » que Gibson désirait approcher n’est pas une question de faits mais une question d’effets, pour le coup éloignée du réalisme total. D’où le fait, si l’on reste d’abord axé sur le choix de la langue, que le dialogue entre Jésus et Pilate devienne ici un combat implicite par le biais d’une astuce de langage : Pilate débute le dialogue en parlant araméen à Jésus, mais Jésus lui répond tout de suite en latin, comme pour entamer un rapport de force au travers des mots. D’où le fait, ensuite, d’user très régulièrement du ralenti afin de sublimer l’impact symbolique des plans très iconographiques de Gibson (le cinéaste s’est inspiré des peintures du Caravage, notamment pour les plans rapprochés), à l’image de la trahison de Judas (Gibson fait un ralenti sur le vol du sac de pièces d’or qu’il reçoit), des chutes répétées de Jésus pendant la montée au Calvaire ou des coups de marteau sur les clous pendant la crucifixion. D’où le fait, enfin, de ne pas viser l’absolue plausibilité de la résistance physique de Jésus tout au long de son chemin de croix, puisque c’est le symbole fort de cette résistance elle-même qui prévaut ici sur toute autre considération.

Au vu de la très grande violence des coups que reçoit Jésus tout au long du film, l’authenticité du film semble relever du leurre pur et simple, tant il est vrai que rien – hormis l’hyperréalisme gore des chairs violentées – ne semble clairement réaliste. Faisons un peu le compte. Dès l’ouverture en nuit américaine au Jardin des Oliviers, ses tourments intérieurs qui surgissent au cours d’une prière pour résister à la tentation le rendent frêle et fragile. Au bout de trente minutes, emmené de force au palais de Ponce Pilate, il est déjà tellement amoché qu’on peine à croire qu’il survivra à une chiquenaude. Au bout d’une heure, enfin arrivé au terme de son interminable flagellation, son corps a la texture d’un steak tartare, mais pourtant, il est encore vivant. Et dire qu’il reste encore une montée au Calvaire à grands renforts de coups de fouet, ainsi qu’une crucifixion riche en tibias fracassés et écartèlements divers… Un tel degré de violence gore pourrait donner envie de fuir la salle, il n’en est pourtant rien. Pourquoi ? Déjà en raison de l’usage des flashbacks tel qu’on le décrivait plus haut, mais aussi parce que la souffrance du protagoniste n’est ni passive ni gratuite. Gibson souhaite faire partager cette souffrance afin de faire naître une émotion forte, à travers laquelle la haine et le désir de vengeance que l’on pourrait éventuellement ressentir sont vite remplacées par l’empathie la plus évidente.

D’une certaine manière, cette empathie trouve son origine dans la grande subjectivité du film vis-à-vis de son acteur principal – c’est peu dire que Jim Caviezel semble jouer sa vie à chaque scène. Quelques plans subjectifs du Christ qui chute au ralenti avec la tête à l’envers vont dans ce sens, donnant à ressentir autant sa douleur que sa vision inversée de la face la plus violente de l’humanité. Mais c’est surtout grâce aux deux personnages féminins principaux – ceux auxquels on s’identifie très facilement – que le versant empathique du scénario atteint son plus haut degré. Dans le rôle d’une Marie-Madeleine désorientée et compatissante, Monica Bellucci offre certes une prestation habitée, mais c’est sans conteste Maia Morgenstern (vue dans Le regard d’Ulysse de Theo Angelopoulos), visage doux et quasi pasolinien, qui est ici le moteur des scènes les plus émouvantes. Deux figures maternelles et chaleureuses, témoins mis à l’épreuve, que Gibson utilise comme des vecteurs d’humanité et de dignité, et en aucun cas de haine ou de vengeance. Une fois la crucifixion effectuée, la « larme de Dieu » tombe au pied de la croix : le temps d’un plan astral, c’est l’objectif de la caméra (donc le spectateur autant que le réalisateur) qui semble pleurer à ce moment-là. Tous les « coupables » semblent se repentir lorsque s’écoule le sang de la plaie du Christ, parachevant ainsi la globalisation du pardon et mettant de ce fait le diable dans une rage absolue. Et peu avant un bref épilogue vite expédié sur la résurrection, il y aura eu le regard face caméra de Marie, inspiré du tableau La Pietà de William Bouguereau, et adressé moins au spectateur qu’au genre humain.

Alors, Mel Gibson, faux saint, pas très sain, les deux à la fois ou rien de tout ça ? La question n’est pas là. Tout au long du film le plus risqué de sa carrière, le cinéaste de Braveheart aura réussi le plus dur : bloquer tout début de naissance d’un désir de haine tout au long d’un chemin de croix physique et psychologique, et encourager au contraire la prédominance de l’empathie. Le tout au travers d’une forme lyrique, immersive, dont l’universalité tire une partie de sa sève d’une bande sonore multiculturelle : entre chœurs à la Ligeti, lyrisme à la James Horner et son d’erhu pour accompagner la présence du diable, la musique du film est d’une sacrée richesse. Tout comme l’est aussi une production design des plus exemplaires, ravivant les créations architecturales de Danilo Donati pour les films de Fellini dans certains cas (dont le décor du Prétoire) ou exploitant à nouveau les extérieurs de la ville de Matera pour la scène de crucifixion (c’est ici que Pasolini avait autrefois tourné L’Evangile selon St-Matthieu). Tout cela ne suffit pas à faire de La Passion du Christ un film irréprochable, mais la foi absolue de Gibson envers le pouvoir d’évocation du cinéma suffit à aboutir à une œuvre qui filme juste à défaut de filmer vrai. Au moment de la seconde chute de Jésus sous les yeux de Marie, le cinéaste a d’ailleurs glissé une phrase extraite non pas des Evangiles mais du Livre des Révélations : « Tu vois, Mère, je renouvelle tout ». La phrase s’applique à Mel Gibson lui-même : son geste de cinéma est bien là, et quoi qu’on en dise, il est impressionnant.