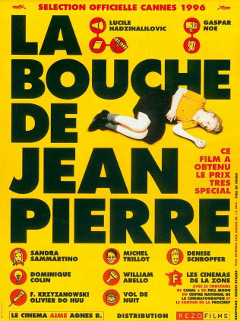

REALISATION : Lucile Hadzihalilovic

PRODUCTION : Les Cinémas de la Zone

AVEC : Sandra Sammartino, Michel Trillot, Denise Schropfer

SCENARIO : Lucile Hadzihalilovic

PHOTOGRAPHIE : Gaspar Noé

MONTAGE : Lucile Hadzihalilovic

BANDE ORIGINALE : Vol de nuit

ORIGINE : France

GENRE : Drame

ANNEE DE SORTIE : 9 avril 1997

DUREE : 48 minutes

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Après la tentative de suicide sa mère à laquelle Mimi a assisté impuissante, la tante Solange emmène la fillette vivre quelque temps chez elle. Or, Solange est un peu maniaque : chez elle, chaque chose a sa place. Celle de Mimi est dans un recoin près de la porte. Mais dès le premier soir, le sommeil de la fillette est troublé par l’arrivée de Jean-Pierre, le nouveau fiancé de Solange…

En 1991, suite à leur rencontre sur un court-métrage réalisé à l’IDHEC, Gaspar Noé et Lucile Hadzihalilovic fondent la société de production « Les Cinémas de la Zone ». Titre évocateur, faisant aussi bien référence (d’après les dires de Noé) à la fameuse « Zone » du Stalker de Tarkovski (cet endroit interdit où tout semble possible pour ceux qui s’y aventurent) qu’au désir avoué de ces deux réalisateurs de vouloir produire des films avec très peu de moyens, à propos de gens tout aussi fauchés qui galèrent dans leur quotidien. De cette société est né un premier moyen-métrage saisissant, Carne, chronique d’un boucher incestueux que Gaspar Noé concocta cette année-là. Premier essai, premier choc. Beaucoup de bruit tout autour. Et il faudra trois ou quatre années de dure labeur pour que Lucile Hadzihalilovic passe à son tour au moyen-métrage avec La bouche de Jean-Pierre. Une fiction de 48 minutes qui, en réalité, fut conçue dès le départ comme un nouveau court-métrage, mais dont la mise en chantier en changea radicalement les spécificités. Tourné dans une cité de la région parisienne pour un budget dérisoire, avec une équipe technique qui fut très souvent mixée avec celle de Seul contre tous (la suite de Carne, que Noé tournait alors au même moment), et marqué par des problèmes budgétaires qui en auront ralenti plus d’une fois la production (il aura même fallu l’intervention financière d’Agnès B. pour boucler la finalisation des deux films), ce film reste un ovni d’une rare importance dans le paysage cinématographique français, qui plus est invisible et confidentiel depuis trop longtemps. Ce n’est d’ailleurs pas faute d’avoir essayé : depuis sa présentation à la section Un Certain Regard de Cannes en 1996 (et du Prix Très Spécial qu’il récolta juste après), il était quasi impossible de voir le film si l’on n’avait pas pris le temps de regarder le Ciné-Club de Nicolas Boukhrief il y a plusieurs années sur Canal+ (où il fut projeté en double programme avec Carne). La sortie récente du film en DVD chez l’éditeur Badlands constituait donc un événement en soi. Impossible de passer à côté.

GASPAR OU LUCILE ?

On connaissait déjà cette réalisatrice surdouée à travers le sublime Innocence, chef-d’œuvre aussi stupéfiant que controversé sur le monde de l’enfance et les abysses existentielles qu’il engendre, mais étant donné qu’il s’agissait d’un premier long-métrage, il était difficile de cibler une continuité précise dans le style de sa réalisatrice, que l’on savait déjà étroitement liée au parcours de Gaspar Noé. Après avoir vu ce premier essai qu’est La bouche de Jean-Pierre, tout parait clair comme de l’eau de roche, et il n’est pas surprenant d’entendre Christophe Gans sur les bonus du DVD parler de la difficulté à faire la part des choses entre les styles respectifs de Gaspar Noé et de Lucile Hadzihalilovic : alors que le film de cette dernière semble partager beaucoup de points communs avec Carne (ne serait-ce qu’en terme de filmage, de montage et d’esthétique), il est vital de se rappeler que ce couple de réalisateurs a œuvré en binôme sur les deux films en question, en faisant en sorte que l’un puisse varier les postes techniques sur le film de l’autre.

Du coup, il en devient impossible de différencier les deux styles, puisque c’est bel et bien leur association qui aura permis d’aboutir à ce qui fut trop longtemps reconnu comme la patte Noé. Toutefois, les points de divergence existent aussi, et on ne mettra désormais plus longtemps à les repérer : si le style de Gaspar se révèle plus brut et agressif dans son choix de mise en scène comme dans l’impact des choix de montage, celui de Lucile est plus poétique, plus mélancolique, plus doux. Plus dérangeant, pourrait-on dire d’ailleurs, si l’on en juge par le sujet abordé (on y reviendra plus bas). Et il est tout aussi facile de déceler que Lucile explore généralement la peur intime de son protagoniste (ce qui rend son cinéma plus intimiste qu’on ne pourrait le croire) quand Gaspar tente au contraire d’en exacerber la haine et la colère.

En outre, les choix de colorimétrie marquent ici également un changement dans la continuité par rapport à Carne : alors que les dominantes rouge sang dominaient logiquement dans le cadre du film de Gaspar (centré autour d’un boucher ayant du mal à contrôler ses pulsions incestueuses), la tonalité visuelle du film de Lucile sera au croisement du jaune (couleur rassurante) et du vert (couleur inquiétante), une association assez précise qui confère à l’ensemble une patte graphique assez déstabilisante, un peu comme si la pellicule avait été trempée dans une mare de bile. Enfin, l’orientation thématique de Lucile est ici vue sous un angle exclusivement féminin, contrairement à Gaspar qui se focalise sur les pulsions masculines, et surtout, l’épicentre du projet touche justement à ce qui deviendra le titre du film suivant de Lucile : l’innocence. Qu’est-ce que cette notion implique réellement ? Et jusqu’à quel point est-on innocent, ne serait-ce que dans la question du regard ? Si le film Innocence prolongera cette lourde interrogation en la déplaçant dans un cadre éminemment plus onirique et symbolique, La bouche de Jean-Pierre en pose d’emblée les premières pierres en collant aux basques d’un quotidien lugubre, oppressant, pour ne pas dire lourdement sinistre. Ce sont justement la mise en scène et les choix photographiques qui, eux, vont amener le film vers une approche plus fantastique du fait divers.

UN FAIT DIVERS TRANSCENDÉ

Parler de « fait divers » à propos de La bouche de Jean-Pierre n’est d’ailleurs pas si exagéré que ça : dans ses interviews, Lucile Hadzihalilovic explique l’origine du film en évoquant son arrivée à Paris, avec ces décors bétonnés et oppressants, ce climat de pauvreté tout sauf rassurant, cette ambiance xénophobe et intolérante d’une société repliée sur elle-même, et surtout, cette sorte d’horreur sociale qui pouvait à tout moment s’abattre sur quelqu’un. D’où le désir d’amplifier les émotions du film en se focalisant sur une petite fille, confrontée à la peur d’être abusée sexuellement par un adulte. On notera cependant que le thème de la pédophilie reste plus ou moins en arrière-plan, la structure narrative du récit visant avant tout à filmer la plongée dérangeante de l’enfant dans un monde adulte qu’elle ne connait pas, sur lequel elle ne possède aucun contrôle, dans lequel elle ne trouve pas sa place, et qui menace à chaque instant de l’engloutir.

Et comme dans tout fait divers, l’horreur s’incruste sans ménagement dès le début : une cité plongée dans la nuit, des ruelles désertes, des couloirs d’immeubles tout aussi sinistres et vides de monde, et dans l’un de ces couloirs, des cris résonnent, laissant entrevoir une violente dispute dans l’un des appartements. Larguée par son homme après cette dispute, une femme s’enferme dans la salle de bain et tente de se suicider en avalant des médicaments. Tentative ratée, vue sous les yeux de Mimi, sa fille d’une dizaine d’années. Comme sa mère est placée à l’hôpital le temps d’un repos forcé, Mimi est confiée temporairement à sa tante Solange. Rien de joyeux à l’horizon : cette dernière se révèle maniaque, obsessionnelle, orgueilleuse et cruelle, formant d’ailleurs avec son nouvel amant Jean-Pierre un couple intolérant et xénophobe, marqué par la peur des étrangers et l’envie irrépressible de tout contrôler. Chez ce couple, on baise violemment, on regarde la télé qui crache sans cesse des infos horribles (meurtre, inceste, pédophilie…), on s’indigne de l’idée de voir un jour la Turquie intégrer la communauté européenne, et on signe des pétitions pour expulser les locataires maghrébins qui jouent tranquillement de la guitare.

Quitter un enfer pour en côtoyer un autre, donc. A ceci près que le traitement adopté par la réalisatrice tranche immédiatement avec le réalisme à l’état pur. On ne met pas longtemps à remarquer, outre les choix visuels que l’on évoquait plus haut, que la narration adopte un schéma évolutif proche de celui des contes, où chaque scène marque une progression accentuée vers l’abominable et où chaque personnage devient la représentation d’une figure symbolique. Ici, la jeune fille devient l’incarnation d’une innocence en danger, la mère reflète à elle seule le traumatisme enfantin de la perte possible de la figure maternelle (après la scène d’ouverture, elle n’apparait que dans des scènes oniriques et énigmatiques, sorties de l’esprit de Mimi), la tante joue presque le rôle de la marâtre maléfique qui porte une menace quasi subliminale sur sa nouvelle progéniture, et l’amant de celle-ci endosse sans difficulté celui d’un possible Grand Méchant Loup, celui par qui la peur et l’angoisse vont se nourrir au cœur de l’esprit de sa victime potentielle.

L’une des scènes du film est d’ailleurs très claire sur ce point : un plan fixe sur le plus célèbre moment du conte de Charles Perrault (celui où le loup révèle sa vraie nature, caché dans le lit de la grand-mère) que lit Mimi dans son lit, immédiatement suivi d’un plan large où le téléphone retentit, avec Jean-Pierre à l’autre bout du fil. Tout est dit : le conte qui ancre sa mécanique diabolique dans la réalité, l’installation d’une peur viscérale qui puise sa source dans l’imaginaire, le quotidien qui s’effrite pour ouvrir la porte à un abîme d’angoisses enfantines. Pourtant, rien ne semble surligné, rien n’est explicite. La force du film est justement de baser toute sa progression narrative sur un triple système d’illustration : le non-dit suscité par une scène a priori anodine (et pas seulement celle que l’on évoquait), le sous-entendu révélé par les choix de montage, et la montée graduelle de la tension par un cadre qui semble se resserrer de plus en plus autour de son héroïne.

UNE MISE EN SCÈNE « POLANSKIENNE »

Réduite à dormir dans un recoin de la porte d’entrée comme un animal et parfois brièvement mise sur le palier pour des motifs stupides, Mimi ne met pas longtemps à nourrir de plus en plus une angoisse terrible vis-à-vis de cet univers malsain, subit son quotidien au jour le jour avec des images brutales qui lui envahissent le cortex, et ne trouve plus le sommeil à force de penser à Jean-Pierre, surtout au regard ambigu que ce dernier semble poser sur elle. Certains plans du film jouent sur cette variation d’état qui semble posséder la jeune héroïne. On pourrait citer cette suite de plans silencieux et symétriques à la Kubrick, tantôt sur le visage endormi de Mimi, tantôt sur le visage endormi de sa mère, qui entraîne une dizaine d’interprétations possibles. Présage malsain que la fille finira bientôt comme sa mère ? Présence rassurante de la mère qui veille sur sa progéniture ? Simple rêve qui tend à rassurer la jeune fille ? Ou alors, comme en témoignent les quelques « Mimi ! » crachées par la mère depuis son lit d’hôpital, serait-ce une mère décédée qui appelle sa fille depuis l’au-delà pour lui demander de la rejoindre ? Tout est envisageable, mais on tend presque à privilégier l’hypothèse d’une dérive mentale qui, associée aux instants adultes auxquels elle est confrontée (par exemple, elle épie la sexualité agressive dont font preuve ses deux hôtes et subit au quotidien la dureté de leur caractère), génère chez elle un véritable trouble des perceptions. De ce trouble naîtra la peur, pour ne pas dire la paranoïa, ressentie une fois de plus par l’intermédiaire d’un découpage malicieux et diaboliquement élaboré.

Dans ces moments-là, le parallèle que l’on pourrait éventuellement dresser avec le cinéma de Roman Polanski (surtout Répulsion ou Le Locataire) en devient assez évident : certes, le cinéaste polonais reste un peu plus explicite dans son montage sur sa volonté de laisser déborder la paranoïa de son protagoniste jusqu’à l’incarner littéralement dans la mise en scène et le décor (souvenez-vous des bras humains qui assaillaient les murs de l’appartement de Catherine Deneuve dans Répulsion), mais Lucile Hadzihalilovic joue sur une subjectivité plus équivoque, faisant tout passer à travers le prisme de son héroïne qui voit tout, qui observe tout, qui subit tout, mais qui n’agit jamais. Cette figure monolithique d’une enfance confrontée à un environnement qui n’est pas le sien se révèle pourtant très polanskienne dans cette manière de révéler la fascination potentiellement morbide et érotique d’une jeune fille dans un cadre angoissant.

Cette fascination contribue à rendre le film très perturbant, en particulier lorsque la caméra enregistre les échanges de regard. Celui de la salle de bain, où Jean-Pierre tombe sur Mimi prenant sa douche, en est un exemple frappant. Et là encore, ce genre de scène ne fait qu’accentuer la dérive de plus en plus forte vers la scène-clé du film : un simple canapé où la menace de l’acte pédophile semble sur le point de s’accomplir (ce ne sera finalement pas le cas). On aura beau craindre le pire devant l’idée de filmer une scène pareille, la manière dont la réalisatrice réussit à la mettre en scène est un modèle d’honnêteté et de simplicité qui force le respect : une scène, un seul plan fixe, aucun montage, aucun découpage, aucune ellipse. Le spectateur suit le déroulement de la scène en temps réel, mais la fixité du cadre et l’étirement du temps le mettent dans une position d’incapacité à réagir, comme bloqué par une vitre teintée que pourrait symboliser la caméra. A titre de comparatif, Gaspar Noé utilisait le même procédé pour la terrifiante scène de viol dans Irréversible : la caméra restait au niveau du visage de Monica Bellucci (figée au centre de la verticale du plan) et se contentait d’épouser le moindre de ses mouvements, ce qui créait automatiquement l’empathie avec son personnage et anéantissait ainsi toute crainte d’un montage voyeur et obscène.

On peut également citer Polanski sur cette idée d’accentuer la claustrophobie des lieux par le cadre et l’ambiance sonore. Sur le premier point, l’utilisation du format 2.66, beaucoup plus étiré que du Scope et déjà exploité dans Carne, se révèle tout à fait justifié : au lieu d’ouvrir davantage le cadre à force d’en élargir les horizontales, il contribue au contraire, dans le cadre d’un huis clos comme celui-ci, à en multiplier la sensation d’enfermement, d’étouffement, ce que souligne également un jeu très astucieux sur le placement de la caméra dans l’embrasure d’une porte ou sur la faculté de celle-ci à saisir une action dans un espace délimitée par des coins. Il en est de même pour l’utilisation quasi fétichiste des gros plans sur des parties du corps (un œil, une bouche, une oreille, une main…), sorte de réminiscence du giallo italien qui constituera d’ailleurs une énorme influence sur le travail du tandem Cattet/Forzani pour leur hallucinant premier film Amer, et qui sert là encore à isoler des émotions précises (la peur, toujours la peur) dans un but purement graphique. Quoique pas totalement, si l’on en juge par l’utilisation de ces gros plans sur la tentative de suicide de la mère (l’œil de Mimi, la bouche de la mère qui avale les comprimés) qui seront ainsi repris lors de l’échappatoire finale de Mimi, celle-ci reproduisant par mimétisme le geste désespéré de sa mère afin de s’extraire de cet enfer. Scène cruciale qui ramène l’histoire à son point de départ, reliant ainsi le destin de la fille à celui de sa mère (ce qui justifie donc les plans symétriques dont on parlait précédemment) et entérinant l’idée d’un sujet sur la pédophilie avant tout comme une composante du récit mais en aucun cas comme son point névralgique.

Sur le second point, le travail sonore du film confine presque à la sidération totale : de son générique inaugural, où un son très menaçant s’étire jusqu’à laisser s’incruster des bruits très quotidiens, jusqu’à un environnement sonore qui (ab)use des sons réels (cris lointains, bruit de frigidaire, porte qui claque, gouttes d’eau qui s’écoulent lentement du robinet, etc…), l’ambiance du film tend vers l’abstraction à force de n’isoler que des éléments a priori sans grand intérêt qui, en s’additionnant, révèlent une inquiétude, un rythme lancinant, un quotidien de l’enfermement et de la répétition d’où l’on ne semble jamais capable de s’extraire. Seuls les effets de « boum » qui viennent s’ajouter sur l’apparition du titre du film, du mot « Fin » ou encore des deux cartons « La France aujourd’hui » et « Moralité » (des cartons à la Gaspar Noé dont l’utilisation est ici un peu maladroite), font un peu pièce ajoutée sur la bande sonore sans que cela présente une réelle nécessité. Une petite faute de goût, donc, comme dans tous les premiers films.

BILAN

Au bout du compte, la découverte de ce formidable premier film continue de prouver, comme en témoignait déjà l’édition Blu-Ray d’un film comme Delicatessen, à quel point la patte visuelle d’un cinéaste peut, dès son premier essai, s’inscrire dans un cadre plus ou moins délimité dont il va tâcher d’en redéfinir les recoins selon sa propre sensibilité, le tout en se focalisant uniquement sur les outils du cinéma, à savoir l’image, le son, le cadre et le découpage. Pour toutes ces raisons, Lucile Hadzihalilovic reste, à l’image de Gaspar Noé, une réalisatrice rare et précieuse, tout comme l’est chacun de ses nouveaux films. Il est vrai qu’entre La bouche de Jean-Pierre et Innocence, il s’est écoulé près de neuf ans. Et aux dernières nouvelles, on devrait la retrouver très prochainement aux commandes d’un film d’horreur. Confirmation très bientôt lors de la sortie de la suite du programme à sketches The Theatre Bizarre ? En tout cas, si la fusion entre un style désormais clairement identifié et un genre aussi codifié aboutit à quelque chose de saisissant, on peut forcément s’attendre à un nouveau choc.