Un homme dort. Il rêve, peut-être, tout ce qui va suivre. Un autre se lève, mange et se vêtit d’un costume couleur crème dont l’allure tranche avec les murs délabrés de ce squat de la banlieue parisienne où il vit avec l’autre homme, celui qui dort, dont on apprendra plus tard qu’il est constamment drogué, dépensant le peu d’argent qu’il parvient à gagner en substances destructrices qui le font ressembler à un fantôme hantant des lieux déjà peu reluisants. Un téléphone sonne, on annonce que Blandine est arrivée de Kinshasa. Voilà que Papi, l’homme au costume, son mari, est dans le métro où, en quelques plans, la multiplicité du monde et de ceux qui l’habitent est saisie à travers des couleurs de peau contrastées, des attitudes diverses et des regards fixes dans des directions différentes. Arrivé à Roissy, Papi est un homme noir entouré de blanc(s) : le décor est lisse, dépouillé et pourtant plein de signes de richesse, de domination, de contrôle qui imposent une différenciation d’avec le personnage, intrus (c’est le titre de l’essai philosophique de Jean-Luc Nancy qui a donné l’idée du scénario du film, signé Elisabeth Perceval). « Non les passagers du vol de Kinshasa ne sont pas arrivés » dit-on à Papi. Mais Blandine a appelé le Roissy pourtant… Le film entre alors où Papi n’a pas accès : derrière le guichet où une plaque de verre sépare le policier de l’immigré, il y a des cellules, des corps entassés, entravés, blessés qui seront au coeur de ce long film (2h40), âpre et beau. Ces quelques individus, qui – parce qu’ils se sont dépêtrés, au Congo, de la situation explosive et de l’enfer bureaucratique, parce qu’ils parlent français et sont lettrés, ou tout simplement parce qu’ils ont eu de la chance – ont réussi à gagner la France, demandent l’asile politique. Officiellement, leurs dossiers doivent être examinés, mais les hommes en uniformes ont pour mission de prendre de vitesse la procédure républicaine, de remettre de force tout le monde dans l’avion. Ni vu ni connu – ou presque – du côté de la France, cauchemar à l’intérieur du cauchemar pour ces personnes.

Comme le sera celui de la frappante Question humaine (2006) et comme l’était certainement déjà celui de Paria (2001), le visuel de La Blessure est frontal, littéral, ce qui n’exclut pas le symbolisme, la composition quasi géométrique du plan – Nicolas Klotz le sait bien. Les plans durent, offrant à notre regard le temps de se poser sur chacune des silhouettes en présence , qui deviennent alors des individus dont on ne connaît certes pas toujours le nom, mais dont on distingue au moins la spécificité de leur apparence, qui les sauve de l’indistinction dans laquelle on – ceux qui ne veulent pas d’eux – voudrai(en)t trop souvent les maintenir. Les plans sont la plupart du temps fixes, et lorsque le mouvement de la caméra survient, il est toujours porteur d’une signification : filmé en travelling arrière dans Roissy, Papi a beau avancer, l’architecture alentour ne fait que lui confirmer son hermétisme, sa froideur, et lui renvoie une certaine image de lui-même. Dans la séquence suivante, le jeu sur l’éclairage fait émerger de l’ombre des cachots le contour d’un visage partiellement éclairé, la tension d’un corps que l’on met à rude épreuve. L’agressivité des néons du poste de police de la première partie ne rend que plus métallisé le bleu des uniformes. Ce sont souvent ces seuls vêtements de fonction qui figurent dans le cadre ; les visages, à plusieurs reprises, sont hors-champs – coupés par le haut du cadre -, évoquant ainsi une disparition possible de l’identité, de l’humanité (dont le visage est l’incarnation la plus évidente) dans le processus administratif et policier. La société se manifeste en symboles et en gestes d’oppression concrète, en mots aussi : insultes racistes accompagnant des violences physiques lorsqu’il faut remettre les « macaques » dans l’avion. Cette réduction à l’essentiel, clairement opérée par la mise en scène directe et radicale de Klotz, permet de détacher le film de l’anecdote, de l’exemple, et le fait toucher à une représentation d’un ordre supérieur : celle de mécanismes sociaux à l’oeuvre qui questionnent nos valeurs et notre nature ontologique d’être humain – supposément détachée de tout contexte social, politique, etc. Les parti-pris du film le tirent vers l’universel, et vers une puissance inouïe.

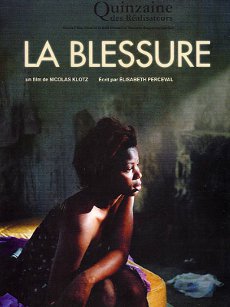

Si le décor change dans la deuxième partie puis encore dans la troisième, cette puissance ne faiblit pas. Après Roissy et les centres de rétention, c’est l’arrivée au squat, qui se fait sous le signe du percement par Papi d’un trou dans le mur de la « chambre », pour faire entrer un peu de lumière du jour en même temps qu’un peu d’air qui aidera Blandine à supporter la douleur d’une blessure à la jambe, héritée de la première tentative de renvoi des immigrés dans leur Congo d’origine. Le mouvement des personnages dans le cadre est toujours minimum : torpeur du drogué, position allongée de la blessée ou de son amie qui vient lui faire le récit de son départ de Brazzaville, position assise, autour d’un feu, des autres squatteurs, position debout, contre un mur, des plus belles femmes du groupe dont le « gérant » du lieu a vite fait des prostituées. Mais la lumière qui filtre çà et là et sculpte, dans son rapport avec l’ombre, les visages et les corps, est cette fois-ci celle du jour, et plus celle, glaciale, des néons qui brûlent les peaux des Africains et empêchent de dormir. Le dehors du squat, le monde alentour, c’est ce que Blandine doit parvenir à atteindre, moins physiquement – elle se remet doucement de sa blessure à la jambe – que psychologiquement – la blessure invisible, celle de l’humiliation, de l’avilissement, de la peur est et sera quant à elle toujours là. La lumière du jour attire l’héroïne autant qu’elle la révulse : l’intensité de ces moments silencieux où elle regarde par le trou dans le mur nous le dit bien… La lumière du jour, c’est aussi celle qui, implacablement, révèle la réalité des choses et des êtres : si l’une des quatre prostituées nous avait paru magnifique dans la pénombre du squat où l’on ne devinait que ses formes, un plan rapproché en extérieur vient nous révéler, soudain, les deux énormes cicatrices qui fendent ses joues, certainement héritées d’un rituel tribal dans son pays d’origine. Mais cette véracité du monde, Blandine doit l’affronter aussi de nouveau, et elle le sait, elle le fera.

Le changement dans la quantité de lumière accompagne le cheminement – intérieur et donc silencieux – du personnage, et la troisième et dernière partie est pleine de lumière, une lumière terrestre qui inscrit les corps dans le monde. Blandine accompagne Papi à une embauche « à la tête du client » sur un chantier. Il est pris, et la jeune femme, soulagée, peut enfin profiter de la seule et pure lumière du soleil, sur les bords de Seine qui prennent soudain des airs africains, ou tout au moins se déconnectent de tout encrage spécifiquement français pour n’être que nature. Là encore, l’épanouissement de l’héroïne a pour revers le dévoilement de tristes réalités sociales : les plus vieux, les plus maigres sont laissés de côté lors de l’embarquement des travailleurs dans les camions. Là, on se livre des souvenirs, on se raconte en chuchotant des épisodes de l’odyssée Kinshasa-Paris, la difficulté de passer chaque frontière, les morts anonymes et le dénuement, fatal. Un chemin de campagne, filmé en plan fixe depuis le camion, défile sous nos yeux, semble-t-il sans fin, tandis que le récit d’un des passagers se poursuit en voix-off. Ce peut bien être la banlieue parisienne ou la brousse : le chemin de l’immigration n’a pas plus de lieu qu’il n’a de date. Le déracinement – mieux : la déterritorialisation – n’a jamais été aussi puissamment incarné(e). A la fin, ne demeurent plus que le noir total et toujours ces souvenirs que le locuteur peine manifestement à ordonner en un discours cohérent et linéaire : la blessure profonde, celle-là même qui a affaibli durablement Blandine, celle qui donne au film son titre, n’a pas fini de le perturber, de le hanter, et ce noir total des dernières minutes précédant le générique de fin semble être la meilleure figuration d’une abîme intérieure, caisse de résonance infinie à ce mal-être. Nicolas Klotz s’empare de son sujet comme personne, le transcende en ne craignant pas la radicalité de la mise en scène (avec comme risque, dans la deuxième partie, de faire des personnages monolithiques des forces presque sanctifiées de résistance à l’adversité) et, à travers l’attachement à un itinéraire individuel et à la parole de ces déracinés, évoque l’immigration comme un difficile accouchement, comme la venue au monde, dans la douleur, d’un corps, comme une intrusion dans le monde…

Réalisation : Nicolas Klotz

Scénario : Elisabeth Perceval

Production : Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval, Joseph Rouschop et Charlotte Vincent

Bande originale : Joy Division

Photographie : Hélène Louvart

Montage : Rose-Marie Lausson

Origine : France / Belgique

Année de production : 2004