REALISATION : Hayao Miyazaki

PRODUCTION : Ghibli, Toei Company, Tokuma Shoten

AVEC LES VOIX DE : Minami Takayama, Rei Sakuma, Keiko Toda, Kappei Yamaguchi, Koichi Yamadera, Mieko Nobusawa, Koichi Miura, Haruko Kato, Hiroko Seki, Yuko Kobayashi

SCENARIO : Hayao Miyazaki

DIRECTION ARTISTIQUE : Hiroshi Ohno

MONTAGE : Takeshi Seyama

BANDE ORIGINALE : Joe Hisaishi

ORIGINE : Japon

TITRE ORIGINAL : Majo no takkyûbin

GENRE : Animation, Anime, Aventure, Enfance, Fantastique

DATE DE SORTIE : 31 mars 2004

DUREE : 1h47

BANDE-ANNONCE

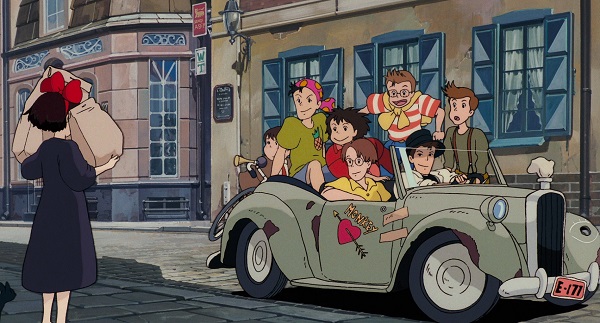

Synopsis : Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, Kiki doit faire son apprentissage : elle doit quitter les siens pendant un an et leur prouver qu’elle peut vivre en toute indépendance dans une ville de son choix. Un beau soir, accompagnée de son chat Jiji, après avoir embrassé ses parents et sa grand-mère, elle enfourche son balai et met le cap vers le sud « pour voir la mer ». Le lendemain, elle atterrit dans une sympathique ville côtière. C’est là qu’elle va apprendre aux côtés d’Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse…

Ce n’est pas le film le plus connu ni le plus cité d’Hayao Miyazaki, mais c’est peut-être celui capable de transformer et d’aiguiller tout un chacun sur ses propres choix de vie. Tout espoir n’est jamais perdu.

Passion, insouciance, noblesse, vertu, bienveillance : ces cinq mots-clés ne sont pas juste issus du dictionnaire. Ils représentent avant tout des valeurs. Celles que Miyazaki, de Nausicaä au Vent se lève, n’a jamais cessé de cibler, de magnifier et d’amplifier chez l’être humain (aussi bien celui qu’il décrit que celui qui vient voir ses films), avec pour règle immuable de faire des yeux d’un enfant le filtre le plus optimal qui soit. Peut-on trouver dans la filmographie du sensei un film qui, à défaut de s’imposer comme son meilleur, synthétiserait mieux que les autres cet état d’esprit ? Les avis divergeront d’autant plus que, hypothèse toute personnelle, le spectateur gardera un souvenir plus fort de tel ou tel film de Miyazaki en fonction du moment de sa découverte. En ce qui nous concerne, à l’heure où l’œuvre miyazakienne s’offre les honneurs d’une ressortie dans de magnifiques éditions Blu-ray estampillées Wild Side, le choix était d’autant plus facile qu’il s’agit d’un film en général relégué au second plan quand il n’est pas carrément – et curieusement – passé sous silence. Kiki la petite sorcière a beau ne pas être le film auquel on pense en premier quand le nom du maître est prononcé, il n’en demeure pas moins capital et précieux. Et la nature « modeste » dont certains continuent encore de l’affubler n’est finalement pas un problème : cela ne fait au contraire que renforcer son aura de trésor humaniste, offert à un spectateur qui se sentira tout à coup moins passif que d’habitude face à une fable initiatrice dont il est autant le témoin que la cible. Que les œuvres poétiques de Miyazaki aient réussi au fil du temps à pulvériser les frontières entre les cultures et les sentiments n’est plus à démontrer – leur universalité et leur succès planétaire parlent pour elles. Qu’elles soient capables de transformer un être humain et sa vision du monde est un fait qui ne se questionne plus – il suffit de s’y frotter une fois pour que le spectre tout entier de la condition humaine paraisse soudain à notre portée. Qu’elles sachent aiguiller un individu sur ses propres choix de vie et l’exhorter à affronter sa peur de l’inconnu prend en revanche un relief plus que saisissant avec ce cinquième long-métrage.

L’EXEMPLE

Mon voisin Totoro ayant visiblement donné le goût de l’intimisme à Miyazaki (surtout après trois premiers films extraordinairement épiques), le cinéaste enfonce davantage le clou avec cette adaptation d’un livre pour enfants de l’écrivaine Eiko Kadono. Vu que les néophytes ne vont pas se gêner pour le faire avant même de découvrir le film, coupons court à tout parallèle entre la jeune Kiki et ce gringalet binoclard d’Harry Potter. Oui, Kiki est une jeune sorcière qui entame ici le premier cycle de sa condition. Oui, elle se balade avec un balai. Et puis basta. La comparaison n’ira pas plus loin. Si rattachement il doit y avoir, ce serait avec un autre film de Miyazaki, en l’occurrence Le Voyage de Chihiro dont Kiki la petite sorcière est en quelque sorte le jumeau inversé. Dans les deux films, il est question d’une jeune héroïne, âgée d’une dizaine d’années, qui traverse une forte crise de confiance en elle, et qui, une fois catapultée dans un espace étranger, réussit à s’intégrer et à se transcender par le travail, la solidarité et la prise d’initiative. Sauf qu’ici, il n’est pas question d’une humaine voyageant dans un monde surnaturel, mais d’une sorcière qui, conformément aux rites de sa communauté, prend son envol en quittant le domicile parental pour s’établir dans une ville humaine. Un apprentissage de la vie, donc, mais sous la forme d’une quête d’autonomie doublée d’une auto-initiation ouverte sur le monde, dépourvue de la moindre fibre démago-truc ou pédago-bidule. La surprise vient donc de ce principe-là : une sorcière qui s’aventure dans le quotidien. On a beau savoir que le fantastique et le merveilleux ont quelque chose de purement axiomatique chez Miyazaki, Kiki la petite sorcière donne la curieuse impression de commencer là où finirait en principe l’un de ses autres films.

Plus encore que dans ses deux précédents films (Le Château dans le ciel et Mon voisin Totoro) qui laissaient la magie éclore d’un cadre mêlant le quotidien prosaïque à la verdure chatoyante, le cinéaste met cartes sur table dès l’intro en faisant du fantastique une donnée acquise, sur laquelle rien n’a besoin d’être dit ni même remis en question. Kiki est une jeune sorcière (et ça la rend normale), elle se déplace en volant sur un balai (et ça ne semble pas plus étrange que de faire du vélo), et elle part habiter dans une grande ville afin d’y trouver du travail (et ça rejoint la logique de tout adolescent désireux d’acquérir son indépendance). Nous voilà donc dans le seul long-métrage de Miyazaki où le fantastique ne se « manifeste » pas dans le récit. D’entrée, il « est », il existe, il coule de source, loin de tout angle cartésien. Son installation immédiate en fait tout de suite une chose familière, et qui, ainsi, ne surgira plus jamais dans la suite du récit sous la forme d’une quelconque fulgurance. La seule véritable magie de Kiki la petite sorcière vient de là où on ne l’attendait pas, à savoir du quotidien. En effet, loin de tous ces mondes oniriques auxquels Miyazaki a su donner vie, c’est ici le réel lui-même qui impose son caractère « merveilleux » à la jeune Kiki, apparaissant sous ses yeux comme un champ des possibles quasi infini, un territoire où la réussite et l’épanouissement personnel sous corollaire de plusieurs facteurs clairement à sa portée. Ni fuite ni rêverie au cœur de son programme affiché, juste le désir instinctif de « voler de son propre balai » (même avec seulement treize balais au compteur !), de vivre en harmonie avec le global et le particulier, et surtout de ne plus se caractériser uniquement par sa fonction. Un tel point de départ laisse déjà présager à quoi va ressembler la feuille de route d’un tel voyage : en gros, une suite d’épreuves douloureuses confrontant une jeune héroïne prétendument naïve à la lourdeur pesante du réel et la contraignant de facto à user de ses pouvoirs magiques pour réenchanter son existence et celle des autres. Faux espoir vite balayé par un immense auteur qui, au cas où on l’aurait oublié, n’a jamais perdu espoir en l’humain.

Si la joie, l’ennui et les inquiétudes du quotidien vont constituer en quelque sorte une « mise à l’épreuve » pour Kiki, la seule façon dont Miyazaki caractérise sa jeune héroïne suffit à contrebalancer une à une toutes les craintes – surtout mélodramatiques – que le film pourrait susciter. Il convient d’abord de préciser que le choix d’une jeune fille – par ailleurs forte et déterminée – comme protagoniste d’une quête d’émancipation a quelque chose d’extrêmement subversif, Miyazaki ne s’étant jamais gêné pour contrer tout ce qui relève d’une lecture conformiste de l’être humain. Inspirée autant de la fille du producteur associé Toshio Suzuki que des jeunes femmes qui travaillaient à l’époque au studio Ghibli, la jeune Kiki s’impose avec le recul comme l’héroïne la plus attachante jamais imaginée par Miyazaki. Vous voulez la fiche de renseignements ? Polie, mignonne, gentille, attentionnée, débrouillarde, honnête et franche en toutes circonstances, toujours prête à aider son prochain, bref un modèle d’altruisme et de vertu. Et surtout, elle n’adopte pas une attitude passive dans sa propre histoire. Ses premiers contacts avec le jeune Tombo éclairent sur le renversement miyazakien des codes identitaires : la fille est réfléchie et introspective tandis que le garçon est impulsif et ostensible, l’énergie spirituelle de l’une contraste avec la sensibilité physico-mécanique de l’autre, et plus audacieux encore, le héros courageux et la princesse en détresse échangent leurs rôles lors du climax final via la pratique concentrée d’un pouvoir magique. Cette relecture, mêlant l’émancipation féminine à une célébration de la magie, fut si audacieuse en son temps qu’elle aura été jusqu’à susciter l’ire d’une organisation nippone très à droite, conchiant le film de Miyazaki pour son irrespect des valeurs traditionnelles familiales et appelant ainsi à son boycott pur et simple. Ce à quoi la critique et le public japonais répondront de façon cinglante par un éloge critique aussi important que le box-office (plus de deux millions d’entrées), tuant ainsi dans l’œuf toute récupération réac d’un film qui, à bien y regarder, équilibre les chances de tout le monde. Point d’ascendance de l’un(e) sur l’autre, et encore moins de protectorat vieillot dans Kiki la petite sorcière : chacun s’émancipe, pratique la bienveillance, grandit au contact de l’autre. Toujours subtil et jamais outrancier dans son propos, Miyazaki s’abstient de tout jugement moralisateur ou bien-pensant, et son héroïne, déployant une mentalité et une ouverture d’esprit inouïes pour trouver sa voie, se place aux antipodes du sorbet blondasse de Disney et de la choucroute rouquine de Pixar.

L’EPREUVE

Le premier apprentissage de Kiki a lieu non pas sur terre mais dans les airs : on la voit croiser une autre jeune sorcière, hautaine celle-là, spécialisée dans l’astrologie et les horoscopes sentimentaux, et au contact de qui surgit une première interrogation (« Quel est mon don particulier ? »). De là viendra assez vite une évidence un peu triste : voler dans les airs semble être son seul « talent ». Et dès son arrivée en ville, Kiki se retrouve dans le même état de désorientation que Chihiro. Que faire ? Où et comment trouver le moindre repère ? Où se loger quand on n’a que très peu d’argent en poche ? Et comment faire pour trouver du travail ? Miyazaki met alors un point d’honneur à casser la logique mélodramatique tant redoutée, ne laissant grossir aucune dramatisation des épreuves que Kiki va rencontrer. Car celle-ci, toujours déterminée à aller de l’avant et à ne pas s’apitoyer sur son sort, compte ici sur chaque rencontre qu’elle effectue pour être aiguillée dans le bon sens. Et ça marche : sa rencontre hasardeuse avec une boulangère – dont elle aide une cliente grâce à ses pouvoirs – lui permet de trouver une chambre de bonne où se loger gratuitement (en échange de son aide à la boulangerie), et surtout d’entamer un travail de livraison rapide en lien avec son meilleur talent (celui de voler). La logique du récit est ainsi établie : chercher l’entraide et se confronter aux mille opportunités que le réel pose sur son chemin (poser comme modèle pour une jeune artiste-peintre, aider une vieille dame à cuire une tarte pour sa petite fille, etc…) sont pour Kiki les deux meilleures façons de transformer l’épreuve en chance. Via son écriture si bienveillante, Miyazaki lui fait la courte échelle de la plus belle des manières : étant donné que ses habituelles fantasmagories visuelles – celles qui stimulent et élèvent la figure centrale du récit – n’ont pas ici voix au chapitre, il procède autrement en faisant en sorte que chaque scène devienne une source infinie de mini-fictions, susceptibles de redynamiser le récit par des virages narratifs où l’obstacle devient source de jouissance – et vice versa.

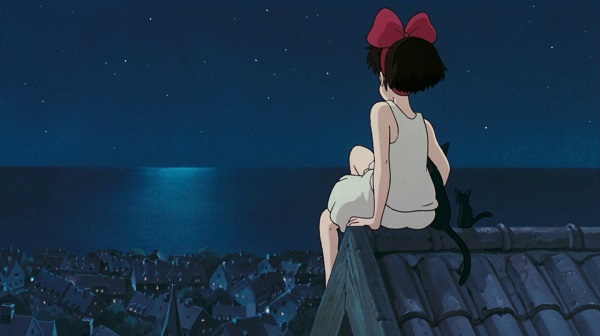

Le discours de Miyazaki sur le travail prend ainsi à rebrousse-poil la tradition japonaise : l’effort que l’on fait soi-même et l’entraide que l’on installe forment à eux deux le seul « sortilège » capable de résoudre les problèmes, loin de toute forme de dévouement et d’asservissement à une carrière et/ou à un employeur. Et comme nous sommes chez l’auteur de Mon voisin Totoro, les « méchants » et les antagonistes sont tous déclarés absents : Kiki n’affronte personne, ne se rebelle contre personne (et surtout pas contre ses propres parents, premiers soutiens de ses aspirations) et n’obéit jamais à un quelconque sentiment de haine envers qui (ou quoi) que ce soit. C’est en revanche l’éternelle présence d’une chose et de son contraire qui n’a de cesse de se frotter à elle. Agitée par le cadre urbain ou apaisée par les grands espaces naturels, excitée par le don de voler ou angoissée à l’idée de le perdre (et donc de rester éternellement à terre), attirée par le futur d’une vie d’adulte ou effrayée à l’idée de laisser derrière elle ce qui a forgé son enfance… Son passage à l’âge adulte se fait donc par le biais d’une confrontation avec une dichotomie tous azimuts, variable en échelle comme en intensité, repérable aussi bien dans le contexte qu’elle investit que dans les relations humaines qu’elle se construit. Et là encore, Miyazaki compte sur l’humour pour tout transcender, pour laisser toute trace de lumière surgir dès lors que les couleurs sombres ont l’air d’annoncer un drame. Un orage va-t-il gâcher l’arrivée de Kiki dans la ville ? Non, il l’incite à se protéger dans un train du toit duquel elle pourra enfin exaucer l’un de ses plus vieux rêves (admirer l’océan). La livraison d’un colis très lourd va-t-elle être impossible ? Non, cela oblige juste Kiki à se concentrer sur son balai magique, de manière à serpenter entre les toits pointus de la ville (et c’est très amusant à voir). Une chute de vélo va-t-elle engendrer pleurs et douleurs ? Non, elle est suivie fissa d’un gros éclat de rire pour mieux évacuer la peur ressentie. Et même, plus simple encore, un gros et vieux chien va-t-il représenter un danger pour un petit chat noir et apeuré ? Non, il se révèlera gentil et protecteur.

Les erreurs et les épreuves ne sont pas vus ici comme des freins, mais comme les étapes indispensables d’un long chemin en direction de son « moi » profond, de cet idéal qui n’est pas encore bien ciblé, de ce « truc » que l’inoubliable Jack Palance de La Vie, l’Amour, les Vaches symbolisait autrefois par un doigt levé. En ces temps où la grandeur commune de l’effort et du collectif semble être devenue une vue de l’esprit, une vision sociétale si positive aurait de quoi raviver l’étincelle d’utopie et de transcendance que les jeunes générations persistent à laisser éteinte au fond d’eux. Car c’est prioritairement à elles que le film s’adresse… tout en leur adressant des pistes précises pour appréhender chaque state du monde adulte. C’est là que certaines scènes du film, que l’on pourrait juger au premier abord comme inutiles à la simple progression de l’intrigue, trouvent leur résonance. La quête d’indépendance de Kiki s’accompagne ainsi de mille détails et caractéristiques (du décor, du contexte, d’untel…) voués à faire partager une émotion intime liée à l’appréhension de l’adolescence. Prenons l’exemple le plus évident, à savoir les petits tracas monétaires de Kiki. Dans une scène a priori anodine et fonctionnelle, on la voit faire ses courses dans une petite épicerie. Quatre ou cinq plans, à tout casser : on se balade dans les rayons, on trouve quelque chose, on passe à la caisse, on récupère sa monnaie après avoir payé, on sort en portant les courses sur ses épaules. A quoi sert cette scène ? Moins à faire avancer l’intrigue (qui se résume, on le répète, à une somme de mini-fictions) qu’à donner à ressentir les choses les plus prosaïques du quotidien, via un montage qui en reflète la mécanique avec une vraie douceur et une profonde empathie portée envers son héroïne. Au fond, rien n’est plus ardu de concevoir un scénario à la manière d’une mosaïque de petits riens, et ce sans même s’encombrer d’un quelconque arrière-plan tragique, à l’image de celui – très familial – qui hantait d’un bout à l’autre les enjeux hédonistes de Mon voisin Totoro. Un pari magistral qui ne fait qu’amplifier encore plus le degré de perfection de Kiki la petite sorcière.

L’ESPOIR

On disait déjà, à propos de Princesse Mononoké, que les enjeux les plus purs de la condition humaine trouvaient toujours leur point d’orgue dans cet univers, bâti comme un pont entre le réel et l’imaginaire, que Miyazaki nous invitait à pénétrer de plein fouet – la double signification du terme « monde extérieur » n’a jamais été aussi prégnante ailleurs que chez lui. Mais dans le cas de Kiki la petite sorcière, le cas est plus tordu, quand bien même le résultat cultive et travaille à plein régime ce que le cinéaste a toujours eu de personnel en lui. Pour un film qui donne ici l’impression de rester très terre-à-terre malgré sa base de départ sur la sorcellerie et les jeux aériens, il est fabuleux de voir le cinéaste piéger lui-même sa propension à s’arrimer aux contraintes les plus attendues – celles-là même qui incitent encore trop de tartuffes à lire le 7ème Art comme un vaniteux enregistrement du réel – en optant pour un territoire situé aux antipodes du réalisme pur. Comme si le fait de voir Kiki quitter sa maison pour la ville rejoignait le fait de troquer le familier contre l’étranger (donc l’inconnu), le virage inaugural du récit se fait à rebours de ce que l’on pouvait imaginer : non pas vers un cadre typiquement nippon, mais vers un espace fortement influencé par l’Europe, un peu comme si Venise, Lisbonne et Stockholm avaient fusionné. La petite histoire veut qu’en amont de la préparation du scénario, Miyazaki ait emmené son équipe en Suède – un pays dans lequel il avait séjourné au début des années 70. Cette Europe romantique et idéalisée – que le cinéaste redéclinera avec moult détails dans Le Château ambulant – est un paradoxe à ciel ouvert : en décalage avec le monde réel tout en y puisant une matière très concrète, riche d’une architecture rappelant le XVIIIème siècle et d’éléments piochés dans la première moitié du XIXème siècle (les voitures, les avions, les télévisions en noir et blanc…). Le sens du détail ahurissant qui se propage dans chaque plan agit ainsi sur Kiki comme un catalyseur d’émerveillement et de possibilités. En outre, Kiki elle-même n’échappe pas à cette inspiration européenne en raison de son look de sorcière : robe sombre, chat noir, balai magique, à quoi Miyazaki rajoute un joli nœud rouge sur les cheveux en guise de contrepoint (c’est le cœur qui compte, pas la tenue). Le tableau se parachève par l’un des exercices favoris de Miyazaki : opposer la tradition et la modernité, l’artisanat et la technologie, à l’image de cette scène opposant un vieux four à pain (qui fonctionne toujours) au four électrique (qui peut tomber en panne). Kiki, elle, ne se place pas d’un côté ou de l’autre, mais dans un entre-deux constructif qui la rend autant familière de la vie moderne que respectueuse de son héritage.

S’accommoder de la vie moderne et respecter son héritage, oui, mais à quel prix ? L’obstacle le plus important que rencontre Kiki intervient à mi-parcours, en visant celui qui constitue son compagnon principal, à savoir le chat noir Jiji. Durant la première heure du récit, ce cher bavard, stressé et sarcastique (merci au doublage VF pour lui avoir donné la voix de Cartman dans South Park !), embrasse à son corps défendant le rôle du sidekick rigolo, tant chacune de ses interventions, qu’il s’agisse d’un contact avec d’autres animaux ou d’un regard subjectif sur ce que découvre Kiki, est sujette à créer de l’humour et/ou du décalage. Mention spéciale à cette livraison d’une peluche lui ressemblant comme deux gouttes d’eau, qui offre au film l’une de ses scènes les plus savoureuses (le vrai Jiji se substitue à la peluche égarée, le temps qu’elle soit récupérée !). Mais soudain, les choses changent : dès lors que Kiki et Jiji s’accommodent chacun de la réalité (elle en s’imposant en salary woman à part entière, lui en désirant fonder une famille avec une jolie chatte), ce pouvoir de communication qui était le leur disparaît aussi brutalement que les pouvoirs de Kiki, tout à coup incapable de voler avec son balai. Que faut-il en déduire ? Signe d’émancipation pour l’un et l’autre, désormais poussés – comme dans le constat final de La La Land – à prendre leur envol chacun de leur côté après avoir fait un bout de chemin ensemble ? Signe d’une perte de l’innocence face à une vie d’adulte qui, soudain, ouvre grand la valise à responsabilités ? Stade terminal d’un lent passage du magique au concret ? L’art de Miyazaki était toujours des plus habiles en matière de psychologie, on préfèrera lire cette perte des pouvoirs magiques comme un signe tangible : celui d’un travail pratiqué au détriment de son propre entourage.

De là viendra cette réflexion très miyazakienne sur le lien entre l’art et la société, que le cinéaste parachèvera de façon éclatante – mais aussi amère – dans Le Vent se lève. Selon le cinéaste, le cheminement véritable d’un artiste ne consiste pas tant à gagner sa vie qu’à faire l’effort de se réaliser soi-même, avec cette idée qu’un talent mis en pratique relève non pas d’un quelconque outil mais d’un authentique don divin, voué à enrichir spirituellement celui ou celle qui le détient. La clé centrale du film se trouve ainsi dans cette discussion nocturne sur l’art entre Kiki et la jeune artiste-peintre Ursula autour d’un thé : il y est clairement énoncé que la sorcellerie et la peinture obéissent au même principe, dans le sens où il ne suffit pas de pratiquer l’imitation (la copie ne vaut jamais l’original) et de connaître les « formules » pour se prétendre artiste. Il faut avoir ce talent dans le sang, chose que l’on pourrait d’ailleurs appliquer à tous les cinéastes qui prétendent s’inscrire en tant que relève de Miyazaki – en particulier son fiston Goro dont on rêve encore d’effacer de notre mémoire le dernier outrage commis envers l’âme originelle du studio Ghibli ! Et dans cette scène-clé, alors même que les confidences d’Ursula agissent tout en douceur comme une sorte de pommade existentielle sur Kiki, Miyazaki ose caser dans son montage un court plan sur une lampe à bougie autour de laquelle gravite un petit moucheron. N’y allons pas par quatre chemins, toute l’âme du film est à elle seule concentrée dans ce plan symbolique : graviter autour d’un centre d’attraction lumineux ne prive pas autrui du danger de se brûler les ailes, signifiant de ce fait les hésitations et les errances qui peuvent accompagner la quête d’absolu d’un être humain. C’est de très loin la plus belle scène du film, tant elle ne fait qu’appuyer le désir le plus profond de son créateur : réconforter son spectateur, le sensibiliser à la prudence autant qu’à la bienveillance, et surtout, comme Voltaire en son temps, l’inviter à cultiver son jardin pour mieux trouver son idéal.

Comme toujours chez Miyazaki, s’émouvoir des paysages naturels, contempler l’immensité de l’océan, sentir le frémissement des arbres d’une forêt et boire pleins poumons l’air pur sont des sources d’émerveillement en béton armé – Mon voisin Totoro et Ponyo sur la falaise restent quasi insurpassables en la matière. Et comme toujours, sa passion pour les engins volants (en lien direct avec le métier d’ingénieur aéronautique de son père) est ici à l’œuvre, qu’il s’agisse du balai de sorcière, d’un étrange vélo à hélice fabriqué par Tombo – un jeune personnage qui préfigure déjà le héros du Vent se lève – ou d’un imposant zeppelin. Comme à son habitude, le cinéaste utilise le vol comme un symbole d’émancipation autant que comme un moteur à générer de puissantes visions en apesanteur, amplifiées par un travail préalable et titanesque sur le graphisme et l’animation. Une animation que Miyazaki a voulu la plus aérienne possible afin de coller le mieux possible à l’état d’esprit de ses personnages – la joie et la timidité qui caractérisent aléatoirement Kiki ont ici une incidence constante sur le rythme et la dynamique de l’animation. Sans parler de toutes ces scènes où elle s’envole avec son balai : dès la scène où elle quitte le domicile de ses parents en tâchant de se diriger le mieux possible, aucun détail ne nous est épargné sur la flexibilité de ses membres et le caractère brinquebalant de son pilotage, offrant ainsi une tension et une crédibilité imparables à ces scènes de vol. Son enthousiasme à visualiser le monde réel qu’elle s’apprête à investir doit en revanche beaucoup aux choix colorimétriques, très variés et très printaniers en tant que tels, ne laissant ainsi les couleurs primaires les plus vives qu’aux détails à isoler en priorité. Quant à la musique de Joe Hisaishi, usant à loisir d’instruments européens (dont un accordéon, et même une mandoline quand Kiki effectue sa première livraison dans les airs !), elle met sur un pied d’égalité la gaieté et la nostalgie, comme pour prendre acte de la mélancolie sous-jacente qui ne cesse de travailler en profondeur son héroïne, et qui, au fur et à mesure que les scènes défilent, finit par devenir la nôtre. Même si le film nous laisse en mémoire tant d’instants de joie et de bonheur, tantôt visuels tantôt musicaux (la chanson inaugurale de Yumi Matsutoya est si entraînante qu’elle s’efface difficilement de la tête !), il apparaît clair qu’un point sensible a été touché.

Sur l’enfance qui s’en va et sur le futur qui expose son horizon incertain, la mélancolie propagée par ce film se fait douce, joyeuse, harmonieuse, révélant ainsi ce qui se cache véritablement derrière ce mot : de la tristesse pour ce qui disparaît et de la curiosité pour ce qui émerge, avec la magie du quotidien et la force des liens humains comme moteurs de positivisme et de célébration. Là-dessus, ne nous voilons pas la face, tous les films d’Hayao Miyazaki sont certes logés à la même enseigne, et leur force de frappe altruiste rejoint avant tout celles d’une poignée d’artistes fondamentaux dont la vocation à décrire la complexité de l’existence était corollaire d’un désir de réactiver la fibre humaniste chez tout un chacun. Apprendre ainsi qu’un cinéaste aussi important et influent qu’Akira Kurosawa a avoué avoir pleuré toutes les larmes de son corps en découvrant les aventures de Kiki sur grand écran – alors qu’il se trouvait lui-même au crépuscule de sa vie – est un signe qui ne trompe pas : tout spectateur est voué à se sentir interpellé et transcendé après avoir passé cette porte grande ouverte sur les mille et une ressources du monde moderne. Il est inutile d’attendre plus longtemps. Vous êtes encore jeune et vous vous interrogez toujours sur le sens à donner à votre vie ? Vous êtes déjà adulte – avec une âme d’enfant encore en état de marche – et vous stressez de plus en plus à l’idée de passer à côté de votre vie ? Regardez Kiki la petite sorcière. Deux attitudes possibles en sortie de projo : soit vous serez rassuré d’avoir fait le bon choix existentiel durant toutes ses années, soit vous aurez assez d’indices positifs et de pistes très simples pour comprendre que rien n’est jamais perdu. 宮崎さん、ありがとうございました