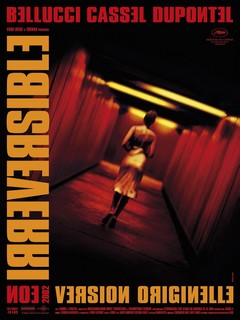

REALISATION : Gaspar Noé

PRODUCTION : Les Cinémas de la Zone, Nord Ouest Production, StudioCanal, 120 Films, Eskwad

AVEC : Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel, Jo Prestia, Fatima Adoum, Philippe Nahon, Stéphane Drouot, Jean-Louis Costes, Mourad Khima, Mick Gondouin

SCENARIO : Gaspar Noé

PHOTOGRAPHIE : Benoît Debie

MONTAGE : Gaspar Noé

BANDE ORIGINALE : Thomas Bangalter

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 24 mai 2002

DUREE : 1h39

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Une nuit, deux hommes sortent d’un club gay-SM, accompagnés par les forces de police. Le premier, Marcus, est grièvement blessé, allongé sur une civière. Le deuxième, Pierre, est menotté : il vient de commettre un meurtre. Comment en sont-ils arrivés là ? L’achèvement d’une terrible descente aux enfers nocturne, qui a pour origine le viol sauvage d’Alex, compagne de Marcus, quelques heures plus tôt dans un passage souterrain. Ou comment la vengeance rend aveugle. Et comment le temps détruit tout…

Nous sommes le vendredi 24 mai 2002. En plein festival de Cannes, c’est l’effervescence : un film en compétition fait le buzz en raison de son casting grand luxe (Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel), d’un réalisateur à la réputation sulfureuse (Gaspar Noé) et d’un sujet idéal pour déchaîner les passions (une histoire de viol et de vengeance). Un parfum de scandale se fait déjà sentir. A minuit, la projection est lancée, et personne ne sait encore à quel point la Croisette va se transformer en cocotte-minute. Une heure et demie plus tard, c’est le choc : la presse se déchire au sujet de la violence inouïe du film, les acteurs et le réalisateur sont sifflés par le public, plus de deux cent spectateurs ont préféré quitté la salle avant la fin, des pompiers sont venus en renfort pour secourir une vingtaine de personnes victimes d’évanouissements et de crises de nerfs, etc… Rien de similaire, sans doute, depuis la réception houleuse de La Grande Bouffe en 1973. Et comme prévu, toute l’attention des médias est focalisée sur une scène du film : un plan-séquence insoutenable de neuf minutes sur une Monica Bellucci violée et massacrée par un pervers sexuel dans un passage souterrain. Electrochoc filmique pour les uns, déchet nauséabond pour les autres, c’est peu dire qu’Irréversible divise au-delà de l’imaginable. Logique : si l’on regarde en arrière dans l’histoire du cinéma, les films majeurs, à savoir ceux qui questionnent le rapport du spectateur au médium, ne sont pas toujours les plus aptes à susciter le consensus.

ALLER AU FOND DE LA FORME

Parler de « coup » à propos d’Irréversible ne serait pas forcément un reproche, et encore moins l’apanage de ses plus fervents détracteurs. A l’époque, Gaspar Noé était déjà sur le point de préparer le film-somme dont il rêvait depuis toujours, à savoir Enter the void, mais la lourdeur logistique de ce film aussi expérimental que coûteux l’aura poussé à chercher une solution de secours à échelle plus réduite. La rencontre avec Vincent Cassel et Monica Bellucci fut déterminante : en lieu et place d’une histoire porno-sentimentale qu’il souhaitait tourner pendant l’été, le cinéaste leur proposa une histoire de viol et de vengeance – un genre très codé qu’il affectionne. Irréversible fut donc un film de transition, tourné en à peine dix semaines, en respectant la chronologie des séquences, avec du Super 16 – ultérieurement gonflé en Super 35 par procédé numérique – et d’innombrables trucages en postproduction. Plus tard, Noé n’hésitera d’ailleurs pas à qualifier ce projet instinctif et semi-improvisé de « hold-up », voire de « faille du système » dans le sens où il a été conçu de façon expérimentale au fil du temps – tout comme Godard tournait autrefois A bout de souffle au jour le jour et sans aucun scénario préexistant.

Mais l’idée d’un « coup marketing », évidemment reliée au scandale créé par sa médiatisation cannoise, est erronée. On peut même dire que ça reste une simple vue de l’esprit, tant le film, au départ conçu comme un « entraînement » pour travailler la future mise en scène d’Enter the void, s’imposera finalement comme une pure expérience de cinéma, physique, viscérale et organique. L’épreuve est ici portée sur les nerfs du public, que Noé va s’acharner à travailler à vif par des moyens purement sensitifs. Et face à cela, le rôle du spectateur est très simple : assimiler et absorber les effets paradoxaux provoqués par ce film, assimilable à un manège à risques qui va clairement trop vite pour lui, et ce avec un volume sonore qui a été volontairement mis trop fort. Le vrai sujet d’Irréversible n’est pas la vengeance, encore moins le viol, mais le spectateur lui-même.

Comme l’avait souvent précisé le producteur Vincent Maraval dans ses interviews, Gaspar Noé est avant tout un cinéaste qui n’arrive à sublimer le fond qu’au travers d’un long travail d’expérimentation sur la forme, ce qui amène ainsi à relier les deux schémas sans pouvoir en faire la différenciation lors du visionnage. Irréversible est à ce titre une leçon de cinéma à ciel ouvert, tout d’abord sur le versant narratif. Certes, des histoires de viol et de vengeance, le cinéma en avait déjà produit à la pelle avec des résultats très contrastés, du Justicier dans la ville à Délivrance en passant par I spit on your grave et La dernière maison sur la gauche. Certes, il n’existe pas beaucoup de façons de raconter une histoire au cinéma – à peine quatre ou cinq. Jamais frileux à l’idée de défier les règles d’or du 7ème Art, Noé choisit ici une option très originale : une narration à l’envers. Partir de la fin pour revenir vers le début, éclairer le sens d’une scène en allant chercher les réponses dans celle qui la précède, débuter par les horribles circonstances d’un viol – une vengeance qui tourne au cauchemar – pour mieux insister ensuite sur les bascules les plus imprévisibles pouvant survenir à un instant T, et ainsi, remonter le cours du temps pour accentuer l’irréversibilité du destin comme ont pu le faire en leur temps les plus grandes tragédies classiques.

Ce mode narratif de l’Enfer vers une idée du Paradis n’est donc pas qu’une astuce diabolique pour exciter les neurones, pour inciter le spectateur à ne pas décrocher du récit ou pour conserver son attrait pour un genre sur-codifié qui a toujours eu du mal à transcender son intrigue de base. C’est beaucoup plus ludique que cela : la façon qu’a Noé de revenir à vitesse instable des ténèbres vers la lumière réussit surtout à remettre sans cesse en perspective notre propre perception du fait divers. Comme si le rembobinage suffisait en soi à brouiller les principes d’assimilation d’un récit. Comme si les effets paradoxaux qu’il génère contrecarraient notre propre rapport aux images, ne serait-ce que sur le domaine – évidemment polémique – de la représentation de la violence et sur notre résistance face à elle. Comme si le fait d’intégrer un nouveau schéma de narration effaçait le sens premier de certains concepts – la rêverie, la mémoire, la perception, le souvenir, la prémonition – pour nous enjoindre à apposer sur eux notre propre vision des choses, tel un palimpseste imposé dans l’urgence.

La narration inversée peut certes ici évoquer un symbole, comme celui d’une mémoire en compote qui s’engouffre dans le tunnel infernal du trauma pour revenir au final vers les moments les plus heureux (si on le lit comme ça, le film émeut à un niveau stratosphérique) ou celui d’un précis littéraire qui se réécrit dans le sens inverse pour mieux guetter – et privilégier – les signes prémonitoires qui l’ont amené à sa chute finale. Mais du point de vue de la mécanique, c’est avant tout une façon pour Noé de ne pas se fixer de limites, d’adhérer pleinement à une logique de récit qui se sert de la ligne du temps comme d’un rail sur lequel on accélère autant que l’on ralentit et où l’on avance autant que l’on recule. D’où le choix de la durée réelle, au travers d’une illusion de plan-séquence unique – en réalité truqué par des raccords invisibles et des panoramiques filés – qui installe un stress permanent, élevé au cube par les compositions musicales de Thomas Bangalter qui jouent en majeure partie sur les boucles et les répétitions de motifs. Les treize séquences qui composent le film sont donc à l’opposé de la tactique récurrente de la plupart des cinéastes, qui consiste à exploiter une poignée d’images choc pour signifier un événement choquant et éviter de mettre à mal la sensibilité du spectateur. Irréversible est une œuvre qui amplifie le réel en travaillant la sensation, qui imprime durablement le choc au travers de ses images, et ce jusqu’à un ultime effet stroboscopique, pour le coup ultraviolent au niveau des stimuli, qui semble dissoudre l’espace et le temps dans un même mouvement de stress.

ULTRA-VIOLEE

Dès le début du film, il ne faut pas plus de cinq minutes pour que l’on se mette à adopter sans difficulté le vertige de la mise en scène. Le premier plan, quasi mental, invite le spectateur à se délester des lois de la pesanteur et à guetter chaque micro-détail dans un plan instable, pour ne pas dire carrément obscur. Sur la forme, Noé n’y va pas par quatre chemins : telle une mouche qui gesticule autour d’un halo de lumière, sa caméra se moque éperdument des points cardinaux, trompe l’œil du spectateur par des choix bizarres d’angles et de raccords, traverse les murs et les vitres comme pour abolir les barrières du possible, et suscite le vertige lorsque le rythme du récit passe au niveau supérieur. Passé un premier dialogue qui joue la transition avec le précédent film de Noé (on retrouve le boucher incestueux joué par Philippe Nahon dans Seul contre tous), la caméra adopte le point de vue astral face au résultat d’une vengeance ratée (Noé a souvent cité le Soy Cuba de Mikhail Kalatozov comme référence conceptuelle) et part tout de suite en vrille pour s’engouffrer dans les rougeoiements infernaux d’un night-club gay-SM à faire rougir le William Friedkin de Cruising.

Les effets secondaires de la scène en question sont très simples : étouffement, tournis et nausée, le tout encouragé par l’ajout d’une basse fréquence proche de l’ultrason (laquelle, bien que difficilement audible, se ressent à travers la cage thoracique). Pour autant, s’il n’hésite pas à placer ainsi le spectateur à l’aveugle dans un maelström nauséeux (avec, comme point d’orgue, une tronche défoncée à grands coups d’extincteur), Noé s’attache avant tout à adopter le ressenti interne de Marcus (Vincent Cassel), de plus en plus incapable de contrôler ses pulsions, venu ici avec son ami Pierre (Albert Dupontel) retrouver et tuer celui qui a sauvagement violé sa compagne Alex (Monica Bellucci). Cette scène représente un stade terminal, à la fois celui de la folie qui fait basculer Marcus vers le point de non-retour (la vengeance aveugle tellement sa propre raison qu’il en arrive à se tromper de cible !), celui d’un choc viscéral qui aura poussé ce dernier à redevenir un animal renouant avec ses instincts les plus primaires et les plus interdits (plus tard dans le film, donc plus tôt dans le temps, on l’entendra proférer des insultes racistes et homophobes), et celui d’un récit qui aura opéré un virage radical à son milieu pour plonger dans l’enfer de la nature humaine.

Dans cette façon virtuose de saisir la fatalité dans son déroulement inéluctable, Noé avance à tâtons pour mieux nous rapprocher du choc en question : ce fameux viol, épicentre du film, tourné en temps réel et en plan fixe dans un passage souterrain rouge sang (une référence aux couleurs utérines, paraît-il), sur lequel le cinéaste opte pour la mise en scène la plus réfléchie, pour ne pas dire la plus morale possible – Godard peut donc jeter sa théorie sur le travelling à la poubelle. Là où d’aucuns s’acharnent à ne voir dans cette scène qu’un zénith d’abjection et de racolage putassier, Noé vise au contraire à ne pas tricher, à éviter tout système de découpage et tout enchaînement de plans montés, et à adopter le point de vue d’Alex en plaçant la caméra à vingt centimètres d’elle. Chaque mouvement de la caméra est ainsi relié à ceux de la victime (lever la tête, paniquer, se baisser…) jusqu’au viol en soi qui restera cadré par un simple plan fixe, aussi sec que logique. Une façon pour le cinéaste d’intensifier l’horreur de la scène en faisant de cette fixité le reflet de l’incapacité du spectateur à « réagir », d’une passivité qui en devient encore plus insoutenable – Alex tend la main vers la caméra à un moment donné. Par ailleurs, est-ce un hasard si Noé fait intervenir une silhouette au fond du tunnel qui, en apercevant le viol, fait tout de suite demi-tour au lieu de venir en aide à Alex ?

De ce fait divers sordide se dégage ensuite un « avant », qui sera fatalement contaminé par l’horreur de ce que l’on vient de vivre. Une scène de fête arrosée, un dialogue décomplexé sur le sexe et la prémonition dans une rame de métro, un réveil au petit matin de deux corps nus allongés sur un lit, un peu de romantisme sur fond de Mon manège à moi d’Etienne Daho, un test de grossesse positif, un plan idyllique d’Alex allongée dans le parc des Buttes-Chaumont… Plus le film retrouve l’apaisement et la normalité d’un quotidien pas encore détruit par la fatalité, plus l’existence même de ce viol – aussi ultérieure soit-elle – amène le film à devenir plus tragique et émouvant encore. Il est facile d’assimiler le film à une douche froide rapidement suivie d’un réchauffement au sec sous la serviette de bain, mais ce serait faire une lecture trop sommaire du film, lequel transcende avant tout les codes du mélodrame selon un système de narration inédit dans le genre. Puisque le temps ne peut effacer ce qui a déjà été écrit, autant rembobiner la ligne du temps et revenir vers les émotions les plus belles, avec l’amour physique en première place.

FUTUR ANTERIEUR

Le rapport de Noé avec le sexe se voit ici davantage clarifié que dans un film comme Seul contre tous, qui n’en donnait pour le coup qu’une perception triste, avant tout liée aux manifestations les plus solitaires (se masturber dans un cinéma porno, se taper une pute dans un hôtel sordide, etc…) ou les plus interdites (on a toujours du mal à digérer le final incestueux du film). Dans Irréversible, Noé donne du sexe un champ et son contrechamp : d’un côté un syndrome de névrose de pouvoir qui se traduit par le réveil des pulsions interdites (le fait d’entendre le violeur dire « appelle-moi papa » à sa victime doit-il laisser penser qu’il a peut-être été lui-même victime d’abus dans son passé ?), de l’autre un amour doux et sincère que la passion du couple Cassel/Bellucci dans la vie réelle et l’évocation d’une future progéniture contribuent à rendre plus palpable que jamais. Dans les deux cas, le principe est le même : une pulsion de l’espèce pour sa survie, par-delà l’individu, avec le risque d’un détournement pour le coup fatal et abominable.

Ce regard quasi pasolinien sur le sexe comme pulsion suprême est ici à mettre en relation avec un autre niveau de lecture du récit, celui-ci plus mental, relié au point de vue décalé de Noé sur les prémonitions, notamment au travers des théories élaborées par J.W. Dunne dans son livre An experiment with time – c’est le bouquin que lit Alex dans la dernière scène du film. Lors de son réveil sur le lit, Alex évoque un rêve prémonitoire dans lequel elle dit avoir visualisé un tunnel rouge qui se brise en deux. Selon elle, cela concerne ses règles. Selon la logique du récit, cela renvoie au cadre de la scène du viol. Mais si l’on regarde plus en détail la place de cette scène de réveil dans la structure narrative, on se prend à imaginer autre chose : et si tout ce qui précédait cette scène, donc tout ce que l’on a déjà vu dans le film, était de l’ordre du rêve, du cauchemar, pour ne pas dire d’une peur intime liée au sexe ? Une hypothèse d’autant plus valide que la scène suivante, à savoir un plan fixe de Bellucci posant les mains sur son ventre arrondi, semble casser la logique de rembobinage au profit d’un écoulement logique du temps (dans la scène d’avant, elle découvrait qu’elle était enceinte). A moins que la pré-connaissance du futur immédiat validée par Noé ne soit réellement en marche. Et que le temps, cette corde fragile que le cinéaste manipule tel un élastique, soit en réalité quasi inébranlable.

Le film s’achève sur un carton devenu célèbre : « Le temps détruit tout ». Libre à chacun d’accepter ou de rejeter le sens de cette phrase, mais en ce qui nous concerne, on se permettra une interprétation détournée. Retour en arrière. Nous sommes en juin 2001. Alors que Monica Bellucci se prépare à partir tourner Matrix reloaded en septembre, voilà que Vincent Cassel croise Gaspar Noé dans une boîte de nuit parisienne à cinq heures du matin. En plein milieu du brouhaha musical et d’une discussion autour d’un verre, Noé lui lance une question : « Est-ce que ça te dirait de faire avec Monica le film que Tom Cruise et Nicole Kidman ont raté ? ». Intrigué, Cassel découvre vite de quoi il est question : un film contenant des scènes de sexe explicites. Sans surprise, le couple le plus glamour du cinéma français décline l’idée après un léger temps de réflexion, ce qui pousse Noé à leur proposer un autre projet, déjà beaucoup moins « hard » (enfin, façon de parler…) et tenant sur une page de synopsis, qui deviendra Irréversible et qui sera donc tourné pendant l’été 2001. Mais les désirs ne s’évaporent pas d’un coup sec, puisque Noé gardera en tête son projet de film érotique pendant longtemps. Quatorze ans plus tard, Love sera présenté et ovationné en séance de minuit à Cannes. Et à l’heure où l’on écrit ces lignes, le film – sans doute le plus doux et le plus personnel de Noé – s’apprête à illuminer les salles obscures. Non, Gaspar, le temps ne détruit pas tout. Même s’il y a la mort au bout de toute chose, il y a toujours la beauté qui, de par sa manifestation antérieure et l’impact qu’elle peut engendrer, restera gravée dans l’esprit.