REALISATION : Mamoru Oshii

PRODUCTION : Production I.G, Ghibli

AVEC : Atsuko Tanaka, Akio Ôtusuka, Koichi Yamadera, Tamio Ôki…

SCENARIO : Mamoru Oshii

PHOTOGRAPHIE : Miki Sakuma

MONTAGE : Sachiko Miki, Chihiro Nakano, Junichi Uematsu

BANDE ORIGINALE : Kenji Kawaï

TITRE ORIGINAL : Shi gan

ORIGINE : Japon

GENRE : Anime, Animation, Science-fiction, Cyberpunk

DATE DE SORTIE : 1er décembre 2004

DUREE : 1h39

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Dans un avenir proche, en 2032, humains et cyborgs cohabitent, les implants cybernétiques repoussant aux extrêmes la frontière entre humains et machines, entre le réel et le virtuel. Une équipe spéciale du ministre de l’Intérieur, la Section 9, est chargée de mener une enquête sur les agissements de Locus Solus, un conglomérat producteur de cyborgs dédiés au plaisir sexuel. Une entreprise très puissante, dont les produits sont à l’origine de plusieurs meurtres… La Section 9 met son meilleur « homme » sur le coup : Batou, un cyborg surdéveloppé avec une petite parcelle d’humanité. En remplacement de sa collègue disparue (le major Motoko Kusanagi), il se voit contraint de faire équipe avec Togusa, un coéquipier très humain…

« Si nos dieux et nos espoirs ne sont rien d’autre que des phénomènes scientifiques, alors notre amour est également scientifique. »

Auguste de Villiers de l’Isle-Adam (L’Eve future)

Découvrir Innocence sur un écran de cinéma dès sa sortie en automne 2004 peut constituer une expérience assez douloureuse pour un cinéphile. Pas tant en raison de l’impressionnante réflexion philosophique qui domine l’intégralité de sa narration, pas tant non plus à cause de l’incapacité à pouvoir tout englober dès la première vision (surtout pour les non-initiés à la mouvance cyberpunk), mais surtout parce qu’il tend à intensifier l’une des pires craintes du cinéphile : celle de voir un véritable objet de culte perdre de sa superbe à cause de l’existence d’une sorte de « création dupliquée », laquelle tendrait à ranger son prédécesseur au placard. Au cinéma, qu’il s’agisse d’une dérivation artistique (séquelle, remake, spin-off…) ou d’une technologie en évolution, la logique est la même, avec, en bout de course, la difficile acceptation de voir l’ancien tomber définitivement dans l’oubli au profit du nouveau. Mais si l’on part du principe que le cinéma lui-même s’est toujours bâti sur une suite d’évolutions dont chacune a posé les bases de la suivante, il convient toutefois de garder les pieds sur terre, histoire de ne voir là-dedans qu’un processus inévitable sur lequel un jugement positif ou négatif n’est au final qu’une vue de l’esprit. Une logique que Mamoru Oshii semble avoir clairement prise en compte en osant une suite totalement inattendue à Ghost in the Shell, fulgurant cyberpolar d’animation qui posait les bases d’une fascinante réflexion sur l’humanité et son devenir virtuel. Un premier film si brillant et si intelligent que l’abus de dithyrambes à son sujet semblait être jusque-là un mécanisme inaltérable. Du moins, c’est ce que l’on pensait. Et alors que l’idée même d’un second épisode ne nous avait même pas effleuré l’esprit, Oshii aura finalement mis à mal toutes nos certitudes, à la manière d’un artiste inscrit dans le présent qui visualiserait le futur pour mieux bousculer les lois de l’évolution. A tous les niveaux, ce nouveau film fut une preuve terrassante de cette mutation.

UNE PREMIERE OEUVRE CULTE

D’abord, un bref retour sur le premier film s’impose de lui-même pour mieux cibler les fondations du choc que représente encore aujourd’hui Innocence… Elaboré en 1989 par le célèbre mangaka Masamune Shirow, le manga Ghost in the Shell avait déjà pour audace d’explorer encore plus loin les thèmes de prédilection de ce dernier, à savoir le cyberpunk et les évolutions de la société, ici sous la forme d’une mégalopole futuriste tentaculaire, branchée sur un réseau informatique unique. Un futur robotisé où la technologie a définitivement pris le pas sur l’organique, où l’intelligence artificielle booste la pensée, où les rues grouillent de cyborgs surdéveloppés aux capacités physiques hors du commun. C’est justement sur l’un d’eux que le film centrait sa narration : le major Motoko Kusanagi, cyborg de sexe féminin appartenant à une unité spéciale du gouvernement (la fameuse « Section 9 »). En compagnie de ses deux collègues Batou (lui aussi cyborg) et Togusa (humain en revanche), Kusanagi traquait alors un mystérieux pirate informatique, le « Puppet Master », dont on découvrait peu à peu la véritable nature : non pas une personne physique, mais une intelligence artificielle ayant acquis une conscience autonome, désormais déterminée à créer une nouvelle forme de vie en fusionnant avec l’esprit (le ghost) de Kusanagi. La scène finale du film réalisé par Mamoru Oshii laissait alors planer un doute non résolu sur le résultat de cette fusion, laissant la porte ouverte à une multitude de questions que l’on picorait déjà durant la narration. Où est la distinction entre un être humain et un robot conscient de son existence ? Qu’est-ce qui fait la spécificité de la pensée humaine ? Où réside réellement la frontière entre le corps et l’esprit ? Et par extension, quel sens peut-on réellement donner au terme « humain » ?

Cinéaste entièrement travaillé par un questionnement perpétuel sur les mythes d’une humanité en mutation, Mamoru Oshii posait ici les bases d’une science-fiction cyberpunk qui allait par la suite inspirer de nombreux cinéastes internationaux, de James Cameron (qui fut le premier à vanter les mérites du film lors de sa sortie en 1995) aux frères Wachowski (qui ont reconnu leur dette à Oshii en réalisant la trilogie Matrix) en passant par Quentin Tarantino. Pour autant, le statut culte rapidement obtenu par le film n’avait pas pioché son origine dans l’enthousiasme d’une niche de geeks amateurs de cybertechnologie : en privilégiant une structure narrative héritée du film noir, Oshii prenait alors soin de ne pas perdre le non-initié dans un dédale d’éléments hermétiques, et son désir de laisser infuser sa réflexion philosophique à travers les codes du pur divertissement (jamais avare en scènes d’action) n’avait pas manqué de susciter un enthousiasme général. Innocence changeait toutefois la donne en faisant mine de la reproduire dans un premier temps : cette fois-ci, Oshii larguait clairement les amarres du cyberpolar au profit d’une pure introspection métaphysique. Autant dire que les fans n’allaient pas en revenir.

UNE QUETE DE PERFECTION

Histoire de ne pas perdre trop de temps, on en vient tout de suite à ce que l’on évoquait plus haut, à savoir la mutation intégrale d’un matériau déjà culte. Sorti en salles en 2004, soit la même année que sa présentation en compétition au festival de Cannes (notons qu’il fut le premier film d’animation japonaise à connaître cet honneur), Innocence peut aisément être mis en relation avec un autre film présenté lui aussi en compétition cette année-là : 2046 de Wong Kar-waï. Quel rapport entre ces deux films, sinon le statut de suite d’un film asiatique encensé à travers la planète ? Ni plus ni moins qu’une série de passerelles stylistiques, où l’objectif serait moins de transcender l’œuvre originale que de l’effacer littéralement par un violent reloaded, et l’élargissement des thématiques de départ vers un flou narratif d’une ampleur vertigineuse. Preuve d’honnêteté envers un projet aussi gonflé, Oshii ne dissimule rien de son désir de respecter le principe d’une séquelle censée devenir le prolongement d’une œuvre déjà existante : la surenchère. Aucune tromperie sur la marchandise dès le départ : cette suite sera donc plus belle, plus riche, plus intense, plus poétique, plus philosophique, plus visuellement maîtrisée. Plus parfaite, donc. Sauf qu’ici, la notion de « perfection » n’est pas juste un parti pris adapté à la mise en scène du projet, elle devient au contraire l’enjeu narratif central du film en même temps que la moelle épinière de la réflexion qu’elle fait naître chez le spectateur.

Ainsi donc, tout comme les cyborgs nés de l’esprit visionnaire de Masamune Shirow sont censés être de plus en plus développés, l’introspectif Oshii construit une œuvre faite pour supplanter la précédente, comme si cette dernière n’était désormais qu’un modèle destiné à être surpassé. Et le scénario qu’il aura rédigé lui-même sans aucune intervention de Shirow part ici d’une intrigue relativement autonome, élargissant les limites de l’univers original sans toutefois prolonger la même trame. On le précisait, la fin du premier Ghost in the Shell laissait filer le ghost d’un authentique cyborg au cœur du cyberespace, ne laissant alors que peu d’espoir de retrouver un jour Kusanagi, du moins sous son enveloppe d’origine. Du coup, dans Innocence, c’est son ancien associé de la section 9, le cyborg surdéveloppé Batou, qui prend le relais de la réflexion. Epaulé par son partenaire humain Togusa, ce dernier enquête alors sur une très étrange affaire criminelle : des « gynoïdes » expérimentaux, sorte de robots androïdes destinés à assouvir les plaisirs sexuels humains, ont massacré leurs acquéreurs peu avant de s’autodétruire. Le début d’une longue enquête à travers les différentes strates politiques et mafieuses d’une société futuriste, où l’investigation policière virera très rapidement à une sorte de voyage désenchanté aux confins des paradoxes qui composent l’être humain.

Même si le film enquille à n’en plus finir les citations littéraires et les réflexions philosophiques (on y reviendra un peu plus bas), la narration du film reste malgré tout centrée sur une interrogation très précise : quelle est cette obsession qu’ont les êtres humains de toujours créer des êtres à leur propre image ? On peut cibler que l’interrogation était déjà vivace au cœur de Ghost in the Shell : en effet, si l’on se souvient bien, en guise de dernière image pour la scène musicale qui coupait l’intrigue policière en plein centre, on pouvait y voir la vitrine éclairée d’un magasin où étaient disposés quelques mannequins artificiels, dont la ressemblance avec les figures cybernétiques mises en avant dans le film n’était pas si éloignée que ça. Face à cette vision d’une reproduction idéalisée et artificielle, le point de vue d’Oshii n’allait pas manquer d’être beaucoup plus pessimiste. Et le constat amer qu’il formule dans une scène-clé d’Innocence n’a strictement rien d’étonnant : toujours aussi enclin à atteindre le rêve suprême (à savoir la perfection) dans une époque où le progrès technologique semble être devenu la règle de base, l’être humain remet alors en cause la théorie darwinienne, repousse les limites de la technologie jusqu’à rendre le corps humain obsolète, va jusqu’à transférer son esprit dans une enveloppe artificielle, et, in fine, se lance dans l’auto-mécanisation (des cyborgs toujours plus sophistiqués et indestructibles) pour redéfinir ses propres fonctions. Quant à l’humanité, elle ne semble être plus qu’une minorité noyée dans un océan cybernétique, condamnée à s’adapter ou à disparaître. On perçoit d’ailleurs une différence capitale avec un film comme Matrix : ici, ce n’est pas la machine qui asservit l’homme et contribue à rendre le réel virtuel, mais l’homme lui-même, par sa persistance à vouloir transcender les règles de l’évolution.

Pour étayer un propos aussi sombre, Oshii choisit ici de remettre perpétuellement en cause la notion d’humanité à partir d’un point de comparaison judicieux : d’un côté, celui de la poupée, et de l’autre, celui de l’animal. L’existence des poupées induit déjà une ébauche d’explication sur la question centrale du film : en tant que clones idéalisés de l’enveloppe humaine, elles peuvent représenter une tentative d’accéder à la vie éternelle, de transcender la condition humaine, de conserver une image figée non encline au vieillissement ou à la dégradation. En cela, il est logique que Batou devienne le héros central de ce nouveau film, tant il semble à la frontière entre la poupée et l’homme : enveloppe corporelle blindée et parfaite (dont le mutisme facial rejoint parfois celui d’une créature désincarnée), esprit humain gorgé de paradoxes et d’imperfections (preuve en est sa propension à philosopher sur son état). Et si l’on doit chercher en lui les vestiges d’une humanité perdue, il faut se fixer sur l’affection totale qu’il porte à son chien (un basset) et sur la tristesse que lui inspire la disparition de Kusanagi. A noter que la figure du basset, déjà très présente dans les précédents travaux d’Oshii (dont le génial Avalon, réalisé deux ans auparavant), peut se voir aussi comme une illustration de l’être errant, figure mélancolique en quête de réconfort ou d’un foyer. Un peu à l’image d’une entité autonome qui semble avoir perdu ses repères, errant sans fin dans un labyrinthe perpétuel. Faut-il en déduire que l’essence humaine serait désormais menacée d’extinction, que la quête de perfection de l’être humain amènerait au triomphe de la machine sur le vivant ? A moins que le corps humain n’ait été qu’une machine depuis ses débuts, et que la vie elle-même puisse être considérée comme mécanique… Là encore, libre à chacun d’épouser le vertige du malaise existentiel.

UN GIGA-OCTET DE REFERENCES

La patte personnelle de Mamoru Oshii, consistant en une juxtaposition de scènes lentes rythmées par une poignée de scènes d’action nerveuses, pouvait jusqu’ici être ciblée comme le croisement de deux sensibilités, un peu comme si les réflexions existentialistes de Tarkovski s’incrustaient tout à coup au cœur d’un rythme lancinant et poétique hérité du cinéma d’Antonioni. Dans Avalon, ce parti pris semblait même avoir atteint son zénith en se fixant sur des éléments que l’on pressentait déclinables sur les prochains films du cinéaste : un univers déliquescent dominé par l’omniprésence du virtuel, un protagoniste mutique à l’humanité sans cesse remise en question, un animal (toujours le basset) comme dernier vestige potentiel d’une compassion de plus en plus rare, une scène centrale totalement musicale en guise d’intermède sensoriel (déconnectée de l’intrigue, mais reliée à la thématique), et surtout, une intrigue puisant l’essentiel de sa richesse au cœur de références historiques ou mythologiques précises (la légende du roi Arthur, en l’occurrence). Dans Innocence, la recette reste similaire en plus de pousser le niveau d’éblouissement vers un degré encore plus élevé, à la seule différence que les références s’incarnent désormais sous forme de citations que Batou et Togusa, immobiles la plupart du temps, se lancent réciproquement entre deux scènes d’action.

Sont alors convoqués pêle-mêle Descartes, Confucius, Bouddha, Asimov, Percy Shelley, Jacob Grimm, John Milton ou encore l’Ancien Testament. Cerise sur le gâteau, on aura même droit au Puppet Master lui-même, dont l’une des phrases énoncées dans le premier film sera ici reprise par Batou à un moment donné : « Tout ce que fabrique l’organisme n’est pas moins l’expression de l’ADN que la nature de cet organisme lui-même ». Faut-il voir dans cet amas de citations littéraires une énième vulgarisation philosophique destinée aux intellos ou aux élèves de terminale ? Absolument pas. D’abord parce que la réflexion entamée par Oshii naît avant tout des cadres et de la mise en scène, ensuite parce que ces phrases renforcent la portée de la réflexion en ciblant avant tout les fondations et les mythes de l’humanité (ce qui anéantit le spectre de la branlette intello sans aucune finalité), enfin parce que le dialogue se connecte au travail stylistique d’Oshii sans jamais prendre le moindre ascendant. Par moments, la réflexion dérive même vers l’ironie au détour de quelques questions pertinentes sur l’humain à l’ère du cyberespace, à l’image de ce moment gonflé où un cyborg (Batou) évoque un René Descartes qui aurait donné le nom de sa fille défunte à une poupée qui lui rappelait cette dernière. Signe d’une continuité parfaite entre les époques sur la notion même d’humanité, et confirmation assez évidente de la tonalité introspective du film.

UNE REVOLUTION GRAPHIQUE

Sur le plan graphique, avec un budget d’à peine dix-huit millions de dollars et quatre années de développement, Oshii et son équipe se devaient de transcender le premier Ghost in the Shell, lequel affichait déjà une indiscutable ambition dans la combinaison de différentes techniques d’animation. Le pari est remporté haut la main, tant la beauté renversante du film menace à plusieurs reprises de nous vriller les orbites. On précisera toutefois que l’idée de génie du cinéaste aura ici résidé dans l’incorporation de personnages en 2D dans des décors en 3D, ces derniers étant à la fois incroyablement précis (chaque plan regorge d’une multitude de détails invisibles au premier regard) et exotiques (il faut bien reconnaître que l’on voyage beaucoup dans le film).

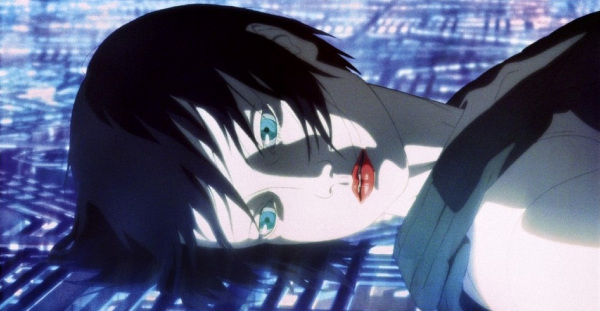

C’est dans cette idée graphique qu’Oshii tente avec brio de transposer le couplage entre l’organique et le mécanique : à force de rester immobiles dans un décor sans cesse en mutation, les personnages en 2D (surtout Batou, avec son regard inexpressif) deviennent les miroirs des poupées sur lesquels ils enquêtent, et au bout du compte, l’humanité perdue des personnages tend donc à se fondre dans la technique. Notons que Batou, en plus de servir de guide tout au long du film, présente des objectifs de caméra à la place des globes oculaires : un détail morphologique tout sauf anodin qui tend presque à en faire un double inavoué du cinéaste (qui, grâce à la caméra, examinerait sans cesse chaque composante des décors visités sous un nouvel angle) comme du spectateur (qui, grâce à l’écran, recouperait chaque information relevée dans le seul but de nourrir une interprétation personnelle). Et que dire de ce plan inoubliable, cadré en plongée, où Batou et Togusa marchent lentement sur la passerelle menant à la révélation finale : une ligne droite qui coupe un lac transparent dans laquelle se reflète le ciel nuageux, faisant de ces deux protagonistes des silhouettes abstraites et mécaniques naviguant au sein d’un univers en perpétuel changement.

Tout cela fait presque écho au film qui, on le répète, vise à pousser l’informatisation de Ghost in the Shell vers un nouveau stade, quasi révolutionnaire, atteignant ainsi la perfection tant désirée. Et au bout du compte, ce va-et-vient permanent entre l’artisanal et le high-tech élabore un double mouvement qui fait se correspondre totalement le fond et la forme : Oshii tente d’humaniser le personnage de Batou au cœur d’un épais nappage de numérique, tandis que Batou tente de guetter en lui-même la moindre petite parcelle d’humanité, épaulé par la présence quasi fantomatique du ghost de Kusanagi. Suprême audace qui tend également à justifier chez Oshii la mise en chantier d’un film d’animation pour rendre sa réflexion audacieuse, et à reconnaître qu’au sein d’un film peut-être plus conventionnel, tourné en prises de vue réelles et avec de véritables acteurs, l’impact du résultat final n’aurait pas été aussi dévastateur.

Par moments, la virtuosité sidérante du film prend volontairement le pas sur l’intrigue en elle-même, en particulier lorsqu’Oshii nous refait le coup de l’intermède musical qui troue le récit en plein cœur : une formidable scène de cérémonie votive, portée par la musique hallucinante de Kenji Kawaï, qui s’achève par une bande d’humains en train de balancer un groupe de poupées dans un énorme bûcher. Non pas un gimmick artificiel, mais une façon pour le cinéaste de porter la réflexion par les images, de la laisser investir le cadre et la bande sonore au gré de mouvements de caméra d’une rare fluidité. Dans Innocence, la mise en scène porte littéralement le film et utilise également son déferlement esthétique comme un outil d’expressivité hors pair, destiné à rendre visuelle même la plus casse-gueule des idées. En témoigne un passage assez évident où le découpage élaboré par Oshii et son équipe parvient à incarner à l’image l’attaque d’un disque dur par un virus informatique, ou encore cette scène, peut-être la plus stupéfiante de tout le film, où Togusa, plongé dans un dédale de perceptions visuelles téléchargées dans son ghost, ne cesse de revivre (à chaque fois sous un angle différent) le moment où Batou et lui débarquent chez le détenteur de la révélation finale. Une fulgurance à part entière, dont chaque plan s’imprime sans tarder sur la rétine de celui qui la contemple. Et une de plus à rajouter parmi toutes celles qui peuplent Innocence, monument de SF existentialiste et chef-d’œuvre d’une exigence absolue, qui traque les imperfections pour en extraire une magie et une richesse que peu d’œuvres du même acabit ont su porter à un tel niveau d’excellence.