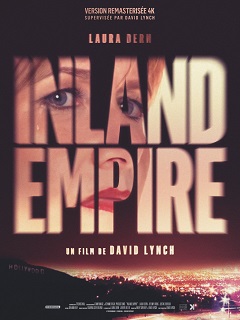

REALISATION : David Lynch

PRODUCTION : StudioCanal, Camerimage, Asymmetrical Productions, Tumult Foundation

AVEC : Laura Dern, Karolina Gruszka, Jeremy Irons, Justin Theroux, Peter J. Lucas, Julia Ormond, Harry Dean Stanton, Grace Zabriskie, Ian Abercrombie, Jordan Ladd, Laura Elena Harring, Naomi Watts, Nastassja Kinski, Ben Harper

SCENARIO : David Lynch

PHOTOGRAPHIE : David Lynch, Michael Roberts

MONTAGE : David Lynch

BANDE ORIGINALE : David Lynch, Krzysztof Penderecki

ORIGINE : Etats-Unis, France, Pologne

GENRE : Drame, Fantastique, Thriller

DATE DE SORTIE : 7 février 2007

DUREE : 2h52

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Nikki Grace, actrice, épouse d’un homme fortuné, attend avec impatience de savoir si elle a été sélectionnée pour un rôle dans une nouvelle production hollywoodienne. Une voisine énigmatique lui rend visite et lui prédit qu’elle sera acceptée. Le lendemain, elle reçoit un appel qui lui annonce qu’effectivement elle est retenue pour le rôle. La comédienne fait la connaissance de son partenaire, du réalisateur et les répétitions commencent. Au cours de la préparation, le réalisateur apprend que le film a déjà fait l’objet d’un tournage qui ne s’est pas achevé pour une raison mystérieuse : les acteurs qui interprétaient les deux rôles principaux auraient été assassinés…

Il y a très longtemps, lorsque j’étais encore étudiant à l’Académie des Beaux-Arts en Pennsylvanie, je travaillais un jour sur une peinture qui représentait un jardin de nuit. Et les plantes, dans la nuit sombre de la toile, se sont mises à bouger, et j’ai entendu du vent. Je me suis dit que c’était intéressant de contempler un tableau qui bouge ! C’est cette pensée-là qui a déclenché mon envie de faire du cinéma […] Parvenir à animer un tableau renfermait un tout autre éventail de possibilités. Et puis il y a le rôle du son, qui permet de transformer un univers. Lorsque le son se mêle à l’image, ça crée une sensation complètement différente.

David Lynch

Cela va bientôt faire dix années, et depuis, on attend encore un hypothétique come-back de David Lynch vers le 7ème Art. A la réflexion, on dirait plutôt qu’on attend surtout le film capable – éventuellement – de supplanter INLAND EMPIRE dans l’exploration d’un cinéma entièrement guidé par la pure manifestation des affects, transcendant à nouveau le concept de narration tel qu’une œuvre de cinéma l’assimile dans 95% des cas. Autant dire que réinvestir Lynchland en arrivait à rester au stade du rêve secret, destiné à s’abîmer au ralenti, tel un bout de pellicule usité au fil des années. L’annonce récente du retour de la série Twin Peaks et d’un Lynch catapulté aux postes-clés de cette troisième saison tant fantasmée n’a donc pas manqué de redonner espoir aux cinéphiles, mais on se surprenait à avoir oublié un détail capital : le cinéaste n’avait jamais pris sa retraite. C’était zapper de l’homme une composante qu’il n’a jamais caché : artiste complet avant d’être cinéaste, attaché à laisser infuser son imaginaire dans de multiples supports artistiques, qu’il s’agisse de la musique expérimentale (déjà deux disques assez fabuleux), de photos et peintures surréalistes en écho à ses études aux Beaux-Arts de Philadelphie, d’un goût très prononcé pour les arts manuels (menuiserie, sculpture, etc…), d’un engagement en faveur de la méditation transcendantale ou même de la commercialisation d’une marque de café à son nom – de quoi faire sourire les fans de Twin Peaks ! Mais on ne se le cachera pas : dès sa sortie en 2006, INLAND EMPIRE avait déjà tout du film-bilan, amenant le style lynchien à son zénith tout en lui faisant parcourir de nouveaux horizons conceptuels.

MYSTERIES OF LYNCH

Le choix de ce titre en fin de compte très universaliste – qui pourrait coller à presque tous les autres films de Lynch – ne surprend qu’à moitié : comme dans Lost highway (autre titre riche de sens), le cinéaste paraît ici désireux de persister dans son approche du concept de « fugue psychogénique », soit un état second proche de l’amnésie qui enclenche une fuite de la réalité chez un personnage précis, amenant du coup la schizophrénie de ce dernier à devenir autant physique que psychique. De là découle une sorte de rébus schizoïde, éclatant l’intrigue en mille morceaux et laissant la dichotomie rêve/réalité à l’état de terrain vague que le spectateur se doit alors d’investir et de redéfinir. On pourrait donc résumer le plaisir lynchien à ce simple parti pris ludique, conceptualisé de A à Z par un artiste barré qui s’amuserait à nous larguer dans sa propre mécanique stylistique. Avec, en fin de parcours, une autosatisfaction profondément idiote, où le fameux « c’est génial parce qu’on n’y comprend que dalle » se suffirait à lui-même. Mais si c’est le cas, autant enfermer fissa Lynch dans un musée d’art contemporain, entre le rayon des installations plastiques et le placard à happenings vaniteux. Et autant oublier alors que Lynch, très éloigné d’un démiurge arty ayant fini par devenir sa propre caricature, n’a jamais dérogé à la convention n°1 d’une œuvre d’art : travailler une nouvelle forme pour évoquer des idées, des images et des sensations.

Le mot « empire » est ici, malgré lui, à double sens : les détracteurs de Lynch s’acharneront à y voir la preuve d’un artiste coincé dans sa propre bulle autosuffisante (et prônant son pouvoir absolu au détriment d’un spectateur démuni), tandis que les autres, s’ils en acceptent l’invitation, ne manqueront pas de plonger tête la première dans une multitude de signes et d’ambiguïtés, tous reliés tels des étoiles dans une galaxie qui ne vise qu’à faire s’effondrer les lois terrestres. La deuxième option sera la bonne, du moins lors du premier visionnage. A partir de là, tout n’est qu’une question d’errance, d’exploration, d’immersion dans un territoire où tout semble se dérober pour les personnages comme pour nous. Avec le risque de voir le maître de l’empire provoquer sa propre chute, soit en raison d’un pouvoir trop affirmé qui éjecte de ce fait le spectateur du processus, soit faute d’un manque d’unité et de partage qui l’aura finalement amené à abolir les lois qu’il a mises en place. Sauf que Lynch dirige son « empire » sans donner l’impression de partir en vrille, installe les règles d’un voyage jonché de trous qu’il nous laisse libres de remplir, efface tout spectre d’un capharnaüm narratif par un ensemble de détails plus ou moins surréalistes placés à des points-clés du récit, et use d’une composition inouïe de différentes textures – visuelles et sonores – pour concevoir une ambiance au pouvoir de fascination absolu.

Un petit retour rapide sur ses précédents « films-rébus » permet déjà de s’en faire une idée suffisamment claire. Depuis la sortie d’Eraserhead en 1977 jusqu’au triomphe de Mulholland Drive en 2001, d’aucuns n’auront pas manqué de voir en Lynch le « cinéaste de l’inconscient » (une formule inventée par Kubrick, précisons-le), soit un artiste donnant chair à des peurs et des images issues des recoins les plus sombres de l’ésotérisme et de la psyché humaine. Même son désir d’expérimentation semblait suivre cette voie, aussi bien au travers d’un agencement sonore des plus sophistiqués (riche de bruitages et de sonorités inquiétantes) que par la mise en place d’astucieux gimmicks visuels (citons des plans montés à l’envers traduisant une mémoire en recomposition, ou des éclairages déglingués reflétant le dérèglement des synapses neuronales). Mais si elle n’a strictement rien de faussé, cette approche du film lynchien n’en reste pas moins parcellaire, évacuant en tant que telle l’éventuel désir de David Lynch de raconter une histoire, tout simplement. Et vu la persistance du cinéaste à ne jamais vouloir donner d’explication sur ses films, on peut trouver logique le refus de certains de pénétrer au fin fond de l’univers lynchien, là où l’art du cinéaste dissimule son éblouissante richesse.

Lorsqu’on lui demandait en 2007 de résumer INLAND EMPIRE, David Lynch n’y allait pas par quatre chemins : « C’est à propos d’une femme en détresse, c’est un mystère, et c’est tout ce que j’ai à dire sur ça ». Point final. Un peu court ? Pas forcément. On pourrait argumenter un peu plus en parlant d’une actrice qui s’embarque dans le tournage du remake d’un film inachevé et qui se retrouve larguée dans un monde de cauchemars, mais là encore, ça ne servirait à rien pour englober la matière narrative du film. Il est ici difficile de définir par des mots ce qui échappe aux règles du monde réel – déjà un indice en soi pour faire le distinguo pendant la vision du film. C’est là qu’il convient de revenir un instant sur ce qui faisait jusque-là la spécificité narrative des films de Lynch, soi-disant attachés à faire surgir l’absurde au sein du quotidien, et ce au sein de genres aussi codifiés que le drame conjugal (Eraserhead), l’enquête policière (Blue velvet, Twin Peaks), la dérive mentale (Lost highway), le road-movie (Sailor & Lula) ou la tragédie romantique (Mulholland Drive).

Chaque intrigue gigogne élaborée par Lynch est moins une mécanique en soi qu’un moyen de mettre en scène une rupture, une cassure, pour ne pas dire un effondrement pur et simple. A chaque fois, le personnage central est travaillé par une psychose qui active cet effondrement, avec pour origine une peur inavouable, secrète, terrifiante au-delà du raisonnable, qui donne alors sa propre logique à la narration. Lynch n’a jamais raconté autre chose que cela : une hantise qui prend les commandes, qui dicte sa loi, qui fausse les perceptions, qui échange les identités, qui crée le vertige et qui fait tout dérailler. Et cette peur a souvent eu plusieurs incarnations : la peur de la paternité dans Eraserhead, la peur de la séparation dans Sailor & Lula, la peur de l’inceste dans Twin Peaks, la peur de l’impuissance – surtout sexuelle – dans Lost highway, ou encore la peur d’un double échec – amoureux et artistique – dans Mulholland Drive. A partir de là, l’ordre du monde se met à genoux devant la terreur extrême qui s’empare de ses moindres recoins tel un virus insidieux, prophétisant à sa façon l’imminence d’un désastre. La clé du cinéma de Lynch ne réside nulle part ailleurs que dans cette logique de l’effondrement : ce sont les états affectifs du protagoniste, ici reflétés par les audaces expérimentales de la mise en scène, qui vont alors servir de fil d’Ariane pour passer d’une dimension à l’autre, donnant ainsi la sensation de tutoyer la présence du cosmos là où il s’agit tout bêtement de flotter au sein d’un enchevêtrement de désirs inassouvis et de hantises souterraines.

Face à un tel désordre sensitif, le personnage lynchien n’a plus le choix : affronter ses peurs devient la seule porte de sortie. Fidèle à sa logique d’incarnation, Lynch s’attache toujours à donner un visage humain à cette peur : notons le terrifiant Bob de Twin Peaks, dissimulant son visage grimaçant dans un coin de la chambre de Laura Palmer (difficile de faire plus évocateur pour métaphoriser la peur de l’inceste), ou encore le clochard déliquescent de Mulholland Drive, foudroyant de peur celui qui a rêvé de lui. Et pour annoncer l’arrivée de cette peur, Lynch introduit souvent un second personnage, plus mystérieux et insaisissable, qui entame dès son apparition un dialogue obscur et menaçant avec le protagoniste, anticipant ainsi ce qui va suivre et installant malgré lui un malaise qui contamine illico le récit – souvenez-vous du cowboy de Mulholland Drive, de l’homme mystérieux de Lost highway ou même du géant de Twin Peaks.

Les deux personnages en question ne tardent pas à intervenir dans INLAND EMPIRE. Pour le premier, on devine dès les cinq premières minutes qu’il va s’agir de ce personnage inquiétant (surnommé le « Fantôme »), aussi stressé que méphistophélique, réclamant avec impatience « un accès » à un autre personnage. Pour le second, il suffit d’une étrange voisine (jouée par Grace Zabriskie, figure connue de la filmo de Lynch) qui s’invite chez l’actrice Nikki Grace (Laura Dern) pour lui annoncer qu’elle a obtenu un nouveau rôle dans un film. Le temps de trois questions-clés (« Est-ce un film sur le mariage ? », « Est-ce que votre mari est impliqué ? », « Est-ce qu’il y a un meurtre dans votre film ? ») et de quelques indications obscures qui ne le seront plus à la seconde vision (la voisine évoque une légende d’enfants perdus et de culpabilité), l’angoisse qui va englober la totalité de l’intrigue dévoile son identité : INLAND EMPIRE est un film sur le mariage, ou plutôt sur la peur de voir un mariage imploser, que ce soit à cause d’un adultère ou de la disparition d’un enfant. Dès lors, le film chope tous les éléments raccordés de près ou de loin à ce contexte, et les passe au shaker lynchien : amour, séduction, sexe, culpabilité, jalousie, trahison, prostitution, vengeance et meurtre vont alors se mélanger dans un vertige narratif inédit, agrémenté d’un fort piment psychanalytique et déployé sur un territoire à deux visages (le film joue au yo-yo entre les quartiers de Hollywood et les rues sombres de la Pologne). Au vu des obsessions qu’il déploie entre rêve et réalité tout en les reliant par le biais de cette peur centrale qu’il s’agit de traquer, ce territoire est, en soi, un « empire ». Nous voilà captifs de lui pendant trois heures, puis libérés avec l’irrésistible envie de retourner derrière le rideau rouge.

MYSTERIES OF LOVE

Revenons-en néanmoins au scénario lui-même, histoire d’examiner la façon dont Lynch va installer les disjonctions au cœur même de la narration. Si l’on rejoint cette théorie d’un territoire mû par une suite d’affects stratégiquement situés, INLAND EMPIRE renoue avec une tactique déjà employée sur Mulholland Drive, à savoir le fait d’installer des symboles capitaux dès le premier quart d’heure. Cette fois-ci, on ne parlera pas seulement des apparitions du Fantôme et de la voisine que l’on évoquait plus haut, mais aussi – et surtout – d’une paire de détails narratifs qui vont permettre de pénétrer vite la logique mémorielle et symbolique du récit. Première scène, en noir et blanc : un homme et une femme, dont les têtes sont floutées (doit-on parler d’eraserheads ?) et dont les dialogues sont difficilement audibles, entrent dans une chambre d’hôtel, le temps pour la femme de s’asseoir sur un canapé et d’obéir à l’homme comme si elle était une putain. Deuxième scène, en couleur : une jeune femme, sans doute la même qu’avant et surnommée la « jeune fille perdue » (Karolina Gruszka), assise sur le lit d’une chambre d’hôtel, pleure à chaudes larmes tout en regardant une télévision qui alterne des parasites avec des images du film à venir (on y aperçoit furtivement la voisine, des extraits d’une sitcom avec des acteurs à tête de lapin, etc…). N’allons pas plus loin, Lynch a déjà mis cartes sur table avant même d’installer une trame : une scène en noir et blanc qui appartient au souvenir (ce que l’on y voit est sans doute l’adultère à l’origine de tout) et une scène en couleur qui appartient au présent, donc au réel (une femme seule et triste qui semble chercher quelque chose à travers un écran de télévision). Et lorsque le récit s’enclenche en faisant intervenir Nikki Grace et sa voisine, nous voilà dans la télévision, dans un ensemble de fictions (em)brouillées, où de surprenantes ruptures de ton vont s’incruster sur – et entre – différentes strates de récit.

Ces strates vont alors dessiner un ensemble de variantes autour de l’adultère, et comme le récit va s’orchestrer autour du tournage d’un film hollywoodien, Lynch ne va pas tarder à s’en donner à cœur joie dans l’exploitation de la mise en abyme. Ici, on retiendra quatre sous-intrigues. N°1 : l’actrice Nikki Grace est engagée sur le nouveau film de Kingsley Stewart (Jeremy Irons), et se voit tentée de flirter avec son partenaire Devon (Justin Theroux), créant ainsi l’inquiétude dans les coulisses. N°2 : Sue, le personnage joué par Nikki, trompe son mari avec Billy, le personnage joué par Devon, pourtant marié et père de deux enfants, ce qui provoque chez elle un trouble entre son rôle et sa propre personnalité, et va pousser Doris (Julia Ormond), la femme de Billy, à prendre un tournevis pour se venger de Sue. N°3 : une fusion de Nikki et de Sue raconte à un détective la vie qu’elle menait avec son mari violent (Peter J. Lucas), sa liaison illégitime, l’enfant qui en est né, la mort de celui-ci et les difficultés qui en ont découlé. N°4 : une Polonaise aux cheveux bruns (alias la « jeune fille perdue ») observe ces trois variantes de l’adultère à travers la télé. Cette quatrième histoire est donc le niveau zéro du récit, l’origine de tout, le réel si l’on veut caricaturer. Tout ce qui concerne les trois entités jouées par Laura Dern échappe au réel, puisque cette superposition de strates, loin de se contenter d’isoler des variantes autour d’un même thème, sert à Lynch de base de travail pour faire s’entrechoquer des mondes parallèles au travers d’affects sidérants – le découpage use à loisir de cuts sans pitié et se plaît à emboîter les espaces-temps par un système de poupées russes.

Pour autant, comme dans toute œuvre lynchienne, la lecture psychanalytique aide malgré tout à relier des motifs et à décoder certains éléments du scénario. Ici, c’est en fin de compte assez simple, puisque le film se lit aisément comme la fugue psychogénique d’une « jeune fille perdue », ayant commis un adultère en suivant sans doute les conseils d’une troupe de prostituées du même âge qu’elles (ce qui tend à expliquer la présence de celles-ci dans l’intrigue, leur apparition quasi vampirique face à Laura Dern et le sens de leurs dialogues sur la pratique du sexe tarifé). L’adultère devient ici un état d’esprit qui, sous couvert d’excitation sexuelle et d’appât du gain, dérive peu à peu vers la prostitution. Les confessions de Nikki/Sue au détective apportent de leur côté un éclairage sur le lien entre cette jeune fille et le Fantôme : on peut supposer que ce dernier fut son amant et qu’un enfant non souhaité est né de cette liaison (un enfant qu’elle tentera de faire passer pour le fils de son mari sans savoir que celui-ci était stérile). Du coup, le Fantôme devient pour de bon l’incarnation d’une peur refoulée, qui cherche un accès pour rentrer dans sa conscience, dans ce fameux « empire de l’intérieur » – une réplique du film y fait clairement allusion. C’est en se débarrassant de lui qu’elle aura l’opportunité de vivre heureuse avec son mari, et c’est donc là qu’intervient Nikki Grace.

Un prénom signifiant « victoire » en grec, un nom de famille renvoyant au prototype idéalisé de la blonde hollywoodienne : il n’en faut pas plus pour introniser Nikki comme l’équivalent de la Betty de Mulholland Drive, soit un pur substitut identitaire qui incarne un idéal d’existence et dont se sert un autre personnage – plus malchanceux qu’elle – pour tenter de chasser sa propre hantise. C’est donc sur Nikki que repose l’espoir pour la jeune fille de « libérer son empire » : l’actrice devient alors une entité sur laquelle sont transfigurés les malheurs d’une autre, comme un écho à la condition d’acteur – ce dernier n’est-il pas une enveloppe sur laquelle nous projetons nos propres désirs ? Il faudra près de trois heures pour que Nikki puisse éliminer le Fantôme, provoquant ainsi la reformation d’une cellule familiale. Entre temps, les pulsions auront eu le temps de s’incarner à l’écran. A un moment donné, on aura vu Doris se plaindre à la police d’être incitée au meurtre contre son gré, révélant en même temps la future arme du crime – un tournevis – plantée dans son intestin, ce qui fera écho plus tard à l’affirmation d’une jeune SDF asiatique autour d’un trou reliant l’estomac et le vagin. Nul doute que l’emplacement de la blessure n’est pas loin d’évoquer un autre sujet refoulé par la jeune fille perdue, à savoir l’avortement, que l’on imagine soufflé à son oreille par le Fantôme – c’est lui qui donne le tournevis à Doris. Etait-ce un hasard si la voisine évoquait une légende sur un enfant masculin devenu l’incarnation du Mal une fois sorti du ventre de sa mère ? Et que dire de cette grosse tâche de ketchup sur un T-shirt blanc, sinon qu’elle infuse le trouble sur le meurtre à venir : celui d’un enfant illégitime ou celui d’un mari violent ?

Cette lecture ne donne cependant qu’un éclairage sur la structure narrative en tant que telle, le film étant riche de tant de motifs et de répétitions qu’il nécessiterait sans doute d’être vu en boucle pour être décortiqué dans sa totalité – bon courage à ceux qui voudront tenter le coup. On peut en citer quelques-uns : une heure (9h45) citée par la voisine et qui sera indiquée dans une rue polonaise, un curieux graffiti (« AXXoNN ») qui signe l’entrée de Nikki dans le monde parallèle, un numéro de chambre (n°47) dans lequel a eu lieu l’adultère, un projecteur mal placé sur le tournage par Lynch lui-même (écoutez bien la voix du chef opérateur) mais qui illuminera la scène finale une fois le bon emplacement trouvé, ou encore cette étrange manie qu’a Freddie (Harry Dean Stanton) de demander de l’argent à tout le monde (la misère s’est-elle incrustée à Hollywood ?). Ce qui ressort malgré tout de ce tohu-bohu interprétatif est un désir de liberté absolue que Lynch n’avait peut-être jamais tutoyé avec tant d’éclat. Au vu d’un récit exclusivement constitué de ces images mentales qui se contentaient jusque-là de lézarder les précédents films de Lynch, INLAND EMPIRE a quelque chose de cryptique, d’indéfinissable par le biais de la raison. On aura beau tenter d’isoler tel ou tel élément de l’intrigue, il finira toujours par s’échapper de lui-même et éviter ainsi de passer au scanner analytique. En cela, on tient sans doute le premier film de Lynch à avoir su totalement incarner la logique d’un flux de pensées obsessionnelles et contradictoires qui peuvent traverser un cerveau humain, et ce avec le soutien d’une mise en scène qui se charge simplement d’en situer les synapses.

MYSTERIES OF LIGHT

Ce qui a également changé chez Lynch provient de la mise en image de ses obsessions. On savait le cinéaste capable d’insuffler une beauté visuelle folle à ses images les plus saisissantes, voire même d’irradier chacun de ses cadres au travers d’un glamour évanescent, attaché aux personnages comme un tatouage encore brûlant sur la peau. Sur ce domaine-là, on peut clairement considérer Mulholland Drive comme un aboutissement, peut-être insurpassable dans son équilibre entre dédale lynchien à décrypter et film noir à la majesté sidérante. Il était donc logique qu’INLAND EMPIRE emprunte une direction opposée. Mais on ne s’attendait pas forcément à ce que Lynch remette ici ses propres compteurs à zéro : l’espace d’un film, nous voilà revenus à la case Eraserhead, à une époque où Lynch n’était encore qu’un jeune étudiant un peu cinglé expérimentant mille idées sonores et plastiques dans son coin. En l’état, ce nouveau film crée une rupture indéniable avec la texture romanesque de ses précédents travaux : autrefois, la beauté visuelle sublimait la tragédie qui se jouait sur l’écran, et désormais, la sècheresse sordide des images nous pousse à la compassion pour mieux savourer un happy-end inattendu. Curieux mouvement de balancier de la part de Lynch, mais c’est ainsi.

Cette image DV basse-définition impose un relief photographique pour le coup très inhabituel, où le flou et le grain s’invitent sans prévenir dans la majorité des plans, mais cela permet aussi de décomposer totalement cet « empire de l’intérieur » pour que le spectateur puisse ainsi l’investir tel quel. Comprenons par là que les images proposées par Lynch en arrivent à ne plus appartenir au registre de la fantasmagorie, ni même à celui du cinéma-vérité. L’hyperréalisme qui ressort de ce chaos visuel bloque tout distinguo possible entre réalité et fantasme, nous laissant ainsi libres d’investir un pur monde de signes où seule compte l’action visualisée. Peu importe que les gros plans rapprochés confèrent aux visages l’allure d’une déformation surréaliste (en comparaison, une courte focale chez Terry Gilliam ressemble à une longue focale chez Tony Scott !), peu importe que la lumière naturelle en arrive à pervertir le faciès de Laura Dern (voir ce plan terrifiant où elle court au ralenti vers la caméra en hurlant), peu importe que la transition brutale des rues neigeuses de Lodz aux trottoirs de Hollywood Boulevard ait pu permettre à Lynch de laisser rentrer le naturalisme dans son cinéma, puisque ces impressions ne sont ressenties qu’a posteriori. Sans doute parce qu’avant cela, on a enfin pu visualiser un film assimilable à un cauchemar absorbant. Tel est l’autre grand défi que nous impose ici Lynch : nous confronter nous aussi à nos propres peurs.

De par cette mise en scène d’une liberté inédite, INLAND EMPIRE n’est donc en rien un film qui orchestrerait le clash entre deux mondes dans un même plan (de façon à ce que le spectateur puisse guetter dans les déformations du réel les projections d’un imaginaire torturé), mais qui complexifie à loisir l’intrigue de son héroïne fictive. On est certes dans une mise en abyme, où un film est lui-même dans un film, mais aussi dans une mise en parallèle, où un film peut incarner la couche superposée à un autre film. Il en est de même pour les échos entre diverses générations d’acteurs, hollywoodiens d’un côté, polonais de l’autre : les deux acteurs du film polonais moururent jadis pour avoir commis un adultère, et cet adultère se cristallise à nouveau sur un tournage à Hollywood. Lynch joue ici sur trois registres (mise en abyme, palimpseste et écho), et compte ainsi sur la musicalité accompagnant les pulsions du personnage pour faire surgir l’émotion au moment le plus opportun. Preuve en est que l’on se surprend à s’émouvoir aux larmes lorsque le chant envoûtant d’une femme accompagne le final réconciliateur (on croirait entendre Julee Cruise), et que l’on reste fasciné comme jamais lorsque les angoissantes nappes électro – composées par Lynch lui-même – surgissent pour traduire la perte de repères de Nikki.

Mais au vu de la scène de fête qui clôture le film, la musique intervient aussi comme outil de célébration du monde du spectacle, vu par Lynch comme la catharsis ultime pour laisser ses malheurs dans le rétroviseur. On y verra alors toutes les entités féminines du film (dont Nikki, habillée dans un bleu évoquant la pureté) qui se mettent soudain à danser dans une joie totale, et ce sera là une nouvelle preuve pour qualifier INLAND EMPIRE de pendant optimiste de Mulholland Drive. Là où Lynch semblait autrefois alerte sur l’envers du décor hollywoodien et pessimiste par rapport au destin de ses figures féminines, il semble ici avoir pris un virage à 180°. Durant trois heures, on aura vu une « jeune femme perdue » utiliser le vecteur de représentation – ici la télévision – comme outil pour entamer un immense travail de deuil, de pardon et de réconciliation, avec Nikki Grace comme substitut à l’intérieur même du médium. Et si l’on regarde en arrière, le spectacle selon Lynch n’a jamais été autre chose qu’un moyen de réconcilier le quotidien et l’inconscient, histoire de laisser les pulsions se décomposer sans bruit. Trop vague ? Pas sûr : souvenons-nous du bar de Twin Peaks où Laura Palmer écoutait une chanson de Julie Cruise, du jazz-club de Lost highway où Fred Madison se livrait à un solo de saxo totalement effréné, ou encore du Silencio de Mulholland Drive qui révélait à Betty/Diane le caractère futile de sa fugue mentale par rapport au meurtre qu’elle avait organisé dans le monde réel.

Il n’en reste pas moins que l’on quittera INLAND EMPIRE avec quelques points d’interrogation au-dessus du crâne. Trois, pour être plus précis, et ce en raison de cette scène de joie dansante, calée sur un générique de fin qu’il est impératif de regarder dans son intégralité. D’abord, on y entend le tube Sinnerman de Nina Simone, inspirée par un vieux revival meeting auquel avait assisté la chanteuse dans sa jeunesse et durant lequel les gens étaient invités à confesser leurs pêchés – la similitude avec le propos du film s’avère assez troublante. Ensuite, on aperçoit dans cette scène un grand nombre de figures sans lien précis avec le récit : certes, la présence de Laura Elena Harring (l’inoubliable Rita/Camilla de Mulholland Drive) n’est pas un hasard puisqu’elle fait la voix d’une des femmes-lapins, mais apercevoir Nastassja Kinski, une chanteuse de jazz en play-back et un bûcheron apparemment évadé de Twin Peaks a de quoi surprendre – doit-on y voir une sorte de « paradis » du monde de la fiction et/ou de l’art en général ? Enfin, ce gros plan final de Laura Dern regardant la caméra d’un sourire attendrissant alors que la chanson fait retentir « Don’t you know that I need you ? », et ce juste avant que l’on ne reconnaisse Ben Harper – à l’époque le mari bien réel de Laura Dern – qui accompagne la chanson au piano, est à deux doigts de nous laisser croire que la tentation d’adultère concernerait Lynch et son actrice. Et si le film tout entier n’en était qu’une métaphore déguisée ? C’est un vertige que seul le cinéma peut permettre, et ne plus savoir si l’on regarde du vrai ou du faux est ici de l’ordre du délice. Tout est vivant, tout est incarné, même si tout est – peut-être – bidonné. Le cinéma est décidément plus beau, plus habité, plus magique que la vie elle-même.

4 Comments

très belle analyse, j’ai un peu près la même vision des choses concernant IINLAND EMPIRE.alors que je me focalisais trop sur Nikki Grace ,au plus je regardais ce film au plus je me disais que la jeune fille perdue du début a dans cette histoire certaines cartes en mains par sa détresse, son appel à l’aide. en rembobinant sans cesse une cassette vidéo, elle semble prendre le pouvoir sur Nikki Grace à travers son personnage de fiction Susan Blue. en revoyant sans cesse la vie de cette actrice et en même temps celle du personnage qu’elle incarne , cette jeune fille perdue parvient finalement à créer un passage entre elle et ce monde cinématographique…elle erre dans un monde ou’ le cercle vicieux prends son importance, un cercle symbolisé par un disque ou’ son purgatoire semble être mis en place par le fantôme. les éléments fictions-action (=>donc pour moi le fait d’incarner un personnage) se dissocient difficilement dans le film mais très sûrement , et le fantôme ainsi que l’arme censée le tuer ne sont réduit qu’à de simples éléments abstraits et accessoire pour le besoin d’un film, un fantôme et Susan qui sont des éléments de fiction, mais Susan est bel et bien là et dans toute la tournure du film elle parvient à comprendre qu’elle peut libérer la jeune fille perdue!… je suis fasciné par la méthode de Lynch à faire rencontrer plusieurs monde à la fois!

Merci pour ces éclaircissements, je reprend la lecture cela va m’aider^^

Merci, merci pour votre analyse si précise, ça devient rare…

Merci pour cette riche analyse vraiment passionnante !

je ne sais pas si ce sont les 3h qui m’ont donné de fausses pistes mais je ne retrouve pas dans les analyses de Inland Empire les motifs de l’hypnose et du labyrinthe

Ce qui m’a particulièrement marquée c’était le jeu des mains qu’opère lynch ==> dès le début du film avec la vieille sorcière qui lui pointe du doigt le canapé d’en face la plongeant progressivement dans cet état de trans du cauchemar sans fin qu’elle se prépare à vivre / l’homme qui aurait hypnotisé la meurtrière à venir de laura dern en marmonnant des mots incompréhensibles accompagnés de gestes de mains étranges / les délicates mains qui sortent des manches rouges qui lui indiquent à chaque fois le chemin pour se rendre dans le bâtiment « axxxoonn » où on la voit parler de l’adultère originel…

hypnose qui procède de ce jeu sur les mains et qui est renforcée en leitmotiv dans tout le film avec les claquements de doigts des prostitués

C’est d’ailleurs cela qui permettrait de « comprendre » les moments où la vraie nikki grace fait irruption et essaye de rappeler à Davon/Billy qui elle est

voilà c’est juste un élément en plus qui a beaucoup retenu mon attention et que je voulais partager (hypnose presque « collective/généralisée » qui représenterait la déchéance que provoque hollywood (en représentant aussi la prégnance des drogues dures) et qui nous donne une « explication » (bien trop insuffisante bien sûr) à ce cauchemar/hallucination généralisée)

Merci encore pour votre analyse !!