Tolkien est devenu un monstre, dévoré par sa popularité et absorbé par l’absurdité de l’époque. Le fossé qui s’est creusé entre la beauté, le sérieux de l’œuvre, et ce qu’elle est devenue, tout cela me dépasse. Un tel degré de commercialisation réduit à rien la portée esthétique et philosophique de cette création.

– Christopher Tolkien

Les mots du fils de l’écrivain J.R.R. Tolkien sont durs et son ressenti acerbe vis-à-vis de l’adaptation du Seigneur Des Anneaux par Peter Jackson. Ce qui constitue quelques-uns des plus grands films d’aventure jamais réalisés est à ses yeux une éviscération des livres. De la sagesse de ces derniers, il ne resterait rien dans un film d’action destiné aux ados, une grosse machinerie étalant sa fascination pour les monstres et les batailles. Tout l’inverse de l’œuvre de Tolkien revendiquant son dégoût de la guerre et réclamant que la description de ces carnages soit occultée au lieu d’être rallongée. Mais ce qui gêne probablement Christopher Tolkien est moins la trahison elle-même que sa popularité. La problématique pour lui n’est pas tant que Peter Jackson ait offert sa vision du Seigneur Des Anneaux. C’est que cette vision ait été accueillie massivement et s’est imposée au plus grand nombre. Les films ont implanté dans l’esprit du public une idée de ce qu’est l’œuvre et elle a finit par supplanter ce que pouvait être l’idée originale. Aujourd’hui, il est difficile de lire Le Seigneur Des Anneaux ou Le Hobbit sans imaginer l’esthétisme définit par Peter Jackson dans ses long-métrages. Consciemment ou inconsciemment, on y revient toujours comme référence. D’une certaine manière, cette mécanique mentale est un processus naturel puisqu’il ne fait que traduire la qualité du projet artistique de Jackson. Le réalisateur a employé tous les outils à sa disposition et fait des choix radicaux qui ont pu embarrasser jusqu’aux membres les plus fidèles de son équipe. Néanmoins, l’ensemble de ses idées participait à raconter avec pertinence et cohérence cette histoire comme jamais auparavant. L’œuvre est devenue une expérience sensorielle qui a contaminé la moindre aspérité de l’esprit. Ce que Jackson a fait avec Le Seigneur Des Anneaux, Mamoru Oshii l’a fait avec Ghost In The Shell.

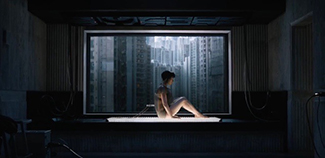

Si on vous dit Ghost In The Shell, la première image qui vous viendra en tête ne sera certainement pas issue du manga ou des séries télé. Elle proviendra du film de Mamoru Oshii. Par ses choix, le réalisateur d’Avalon a retranscrit sa vision de l’œuvre de Masamune Shirow et celle-ci est devenue une sorte d’idéal de la franchise. Du manga, Oshii reprend ainsi de nombreuses choses. La trame du long-métrage est sensiblement la même que celle du premier volume et les passages similaires sont conséquents. Toutefois, ceux-ci sont complètement réagencés et réinventés. Du haut de ses quatre-vingts minutes, le film se veut plus synthétique. Pour se faire, il doit frapper le spectateur le plus directement et efficacement possible. Tout doit être plus palpable et saisissable sans sacrifier au propos. L’exemple le plus manifeste est la caractérisation du personnage principal. Dans le manga, Motoko Kusanagi passe parfois pour une petite peste grimaçante. Elle est du genre à talonner son boss pour obtenir des congés payés afin de jouer à touche-pipi avec ses copines. Chez Oshii, elle demeure une femme de caractère (« si c’est au sujet de ma grande gueule, on verra ça quand je rentrerais ») mais s’avère surtout un être taciturne et asocial. Par son côté froid et renfermé, le réalisateur met en exergue le poids de ses questionnements existentiels qui inhibent sa façon de vivre. C’est d’ailleurs cette perception de son corps que le fameux générique d’ouverture nous invite à explorer. Si Masamune Shirow consacra un chapitre sur la fabrication des cyborgs, celui-ci n’a aucune commune mesure avec ce que va en faire Oshii. Se débarrassant de toute explication technologique, Oshii en tire une séquence sensitive uniquement portée par la musique de Kenji Kawai. En clôturant la scène sur le réveil de Kusanagi dans son appartement, ce décorticage dans le détail de ses entrailles nous fait assimiler à quel point la nature de son corps la préoccupe. Au moins assez pour que cette naissance la hante chaque soir.

Ce besoin d’échapper à son enveloppe se trouve dans une autre grande scène intégralement réimaginée. Dans le manga, Kusanagi et son équipe doivent s’infiltrer sur un bateau en faisant de la plongée sous-marine. Il est mentionné la dangerosité de cette pratique pour les corps cybernétiques, le moindre dysfonctionnement les faisant couler à pic. Dans le film, le risque importe peu pour Kusanagi. S’affirmant comme son seul passe-temps hors du travail, la plongée est pour elle un moyen d’atteindre l’essence de son esprit. Totalement isolée du monde, elle peut chercher à embrasser son moi profond (l’imagerie se passe de commentaire). Comme elle le relève plus tard à Batou, son asociabilité est engendrée par sa crainte à ce que son rapport aux autres définisse son identité. Que sa différence en tant qu’individu ne s’exprime que par la manière dont on la traite et non pour ce qu’elle est. Ce qui renvoie à la célèbre séquence contemplative de mi-parcours. Dans ce Tokyo où se mêlent hyper-technologie et urbanisme dégradé, on croise plusieurs modèles du corps de Kusanagi. Simple passante ou mannequin dans une vitrine, cette prolifération de corps manufacturé est un miroir se dressant quotidiennement devant Kusanagi et l’empêchant de se définir. Sa relation avec Togusa le dénote également. Dans l’œuvre de Shirow, Togusa est souvent charrié pour son statut de novice et son corps quasiment non retouché. Chez Oshii, Kusanagi voit au contraire dans cet organisme naturel sujet à l’illogisme et l’imprévisibilité une force et fait part d’une certaine envie envers celui-ci.

Afin d’appuyer ce discours et surtout d’éviter de le brouiller, Oshii fait le choix judicieux d’éliminer de l’univers les Fuchikoma. De toute évidence, ces robots araignées dotés d’une intelligence artificielle ne convenaient pas à Oshii. Tout d’abord parce qu’il ajoutait une touche de science-fiction un peu trop fantaisiste. Mais aussi parce que leur éviction met d’autant plus en avant la nature particulière du Puppet Master. Programme informatique ayant pris conscience de son existence, il apparaît dans le film comme un cas unique. Cela renforce sa préoccupation existentielle qui le lie à Kusanagi, cette dernière cherchant à s’accomplir en s’évadant de son corps alors que le Puppet Master veut s’accomplir en s’y incarnant. Dans ce principe de proposer un resserrement de l’histoire par une forme évocatrice, Oshii modifie le résultat de la fusion entre ces deux personnages. Transsexuel dans le manga, il devient un enfant dans le film. Soit un concept équivalent d’union et de renaissance mais avec une représentation plus percutante dans un cas que dans l’autre.

Au bout du compte, comment reprocher à la version US de vouloir à tout prix se référer à une telle œuvre ? Le film de Rupert Sanders expose même clairement la manie qui l’habite. A plusieurs reprises, l’héroïne va souffrir de glitch. De façon impromptue, des images vont se générer dans son champ de vision. Au fil de l’histoire, on découvre que ces images sont des souvenirs de son passé perdu émanant de son ghost. Le rapport du film live avec l’anime est presque synthétisé ici. Qu’il le veuille ou non, le long-métrage est poussé à laisser s’incruster ces citations à l’œuvre d’Oshii et sa suite Innocence. Quand bien même il cherche à créer sa propre intrigue (ce qui est des plus louable), il se conforte dans les idées du cinéaste japonais (héroïne distante, retrait des Fuchikoma, etc…). De la création du corps cybernétique de l’héroïne au combat contre le Spider-Tank en passant par l’attentat par les éboueurs hackés, toute la structure se calque sur le film d’Oshii. Tel un ghost piraté, l’identité de cette version se fond dans celle du passé (allez savoir, peut-être que Sanders est lui aussi un fan immodéré des bassets ?).

Bien malgré lui, le film illustre le danger de se laisser trop pénétrer par la vision d’autrui et de ne plus être capable d’apprécier d’autres perspectives. En ce sens, la chose primordiale à retenir de cette nouvelle intrigue tient à un triomphe du repli sur soi. Dans un souci de simplification, le scénario de la version américaine a voulu décaler la réflexion existentialiste vers une quête identitaire. Sauf que cette fameuse quête identitaire se conçoit comme une pêche aux souvenirs, une course vers le passé. L’aboutissement de l’histoire est ainsi le retour pour l’héroïne vers un état originel préservé. Si on a pu voir dans ce Ghost In The Shell US un Robocop au féminin, c’est omettre que le Verhoeven ne prône aucunement la préservation d’un passé révolu. Le parcours de Murphy lui a permis de renouer avec son identité mais il lui est impossible de retrouver sa place dans son ancienne cellule familiale. Tout ceci est diablement ironique en comparaison du film d’Oshii où l’héroïne cherchait à se transcender, à évoluer vers une nouvelle forme libératrice. Désormais, ce qu’elle a été l’emporte sur qu’elle pourrait devenir.

Que ce soit pour le personnage principal ou Rupert Sanders, il n’y a que le confort sécurisant de l’image du passé qui compte. De cette image, il ne transparaît plus alors que son archaïsme. On pourrait arguer que cette version américaine de Ghost In The Shell devrait être considéré indépendamment du Oshii. Exercice cependant infaisable tant le film affiche un rapprochement maximal qui, en se couplant à des timides apports, le change en objet perfectible. De cette absence de réinvention fondamentale, il débouche une écriture nonsensique (pourquoi falsifier les souvenirs de l’éboueur puisqu’il est absolument piloté à distance ?), voir purement puérile. A seul titre d’exemple, citons l’affrontement avec le Spider-Tank. Un moment formidable de l’anime où l’héroïne extériorisait une volonté de l’esprit dépassant les limites de son corps. Une scène se transformant dans le film live en un béat « touche pas à mon copaing ! ». Là est le drame d’un attachement qui ne devient plus que superficialité, où l’accoutumance tue notre capacité à comprendre. Cette version de Ghost In The Shell n’a aucune volonté propre et c’est sans lutter qu’elle se fait dévorer.