En 1959, tandis que la Nouvelle Vague fait le bruit que l’on sait en France et en Europe, outre-Atlantique, c’est un certain John Cassavetes qui se charge de dynamiter les codes du cinéma américain avec Shadows, film d’une liberté totale, financé en bonne partie par un appel au don diffusé par le cinéaste débutant sur une radio, pas mal improvisé et filmé avec une audace inédite. Séduits, les studios hollywoodiens lui confient la réalisation en 1961 de La Ballade des sans-espoir, puis en 1963 d’Un Enfant attend, avec Burt Lancaster et Judy Garland, dont c’est la dernière apparition au cinéma. Le sujet – les enfants déficients mentaux – passionne le cinéaste, mais le producteur Stanley Kramer coupe tous les passages qu’il aurait lui-même gardés, ceux où il était parvenu à saisir les stars entre deux moments de grande émotion qu’il jugeait peu naturels ou tout au moins convenus. Cassavetes claque alors la porte des studios. Loin du système hollywoodien, il veut réaliser des films indépendants avec sa femme, l’actrice Gena Rowlands, qu’il a épousée en 1953, et leurs amis. Sans qu’il ait de sujet précis en tête au départ, son esprit créateur tourne à plein régime, les idées s’accumulent et le premier brouillon du scénario de Faces fait 265 pages et ne retrace seulement que la moitié du film. Cassavetes craint que celui-ci ne dure dix heures et commence le tournage avec 10 000 dollars. Des années plus tard, avec entre temps quatre mois de tournage, dix-sept heures de film tournées, trois ans de montage et une maison d’hypothéquée, Faces sort enfin, s’apprêtant à marquer à jamais l’histoire du cinéma…

« L’émotion est improvisée, les textes sont écrits » : Cassavetes, forcément, décrit mieux que personne la mécanique particulière de Faces, qui se prolongera tout au long d’une œuvre admirable. La première partie du métrage est ainsi, aussi curieux que cela puisse paraître, très écrite, et construite de sorte qu’elle soit la moins prévisible possible. Ainsi, l’ouverture voit l’homme d’affaires Richard Forst, occasionnellement producteur de cinéma, visionner avec ses associés le film que lui propose une réalisatrice qu’il connaît bien (lorsque le titre Faces apparaît à l’écran, il pourrait tout aussi bien s’agir de celui du film que de celui du film dans le film). Les discussions sont sérieuses, et pourtant déjà tellement vivantes, saisissantes dans la manière dont elles sont captées par la caméra, retranscrites par le montage dans la simultanéité des interventions qui les composent, dans les émotions qui défilent en pagaille sur les visages. Dans la scène suivante, on voit le même patron en compagnie d’un vieux copain de fac et de Jeannie, la call-girl qu’on lui a tout juste présentée et chez laquelle ils se rendent tous les trois, complètement ivres, en voiture. D’une scène à l’autre et même à l’intérieur de chaque séquence, le montage joue ainsi sur les ruptures, sur une imprévisibilité volontairement maintenue dans un premier temps. Cassavetes semble vouloir retranscrire au cinéma sa vision du monde, ou plus étroitement celle qu’il a de son entourage direct. Il disait en effet ne connaître que des gens très drôles une minute, puis carrément moroses. « En 2h10, on peut montrer toute leur vie à l’écran » déclarait-il, confiant en la capacité évocatrice de son cinéma, qui est effectivement à peine croyable.

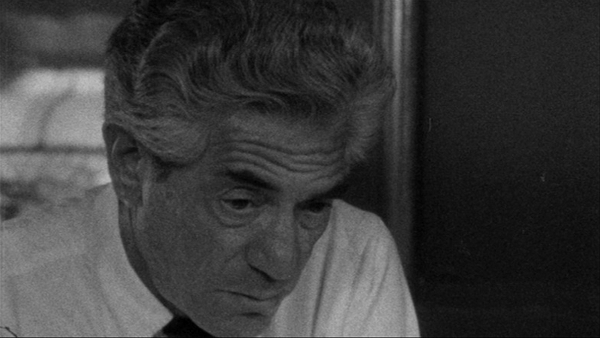

Suivre des personnages que l’on est amené à penser moins comme des rôles écrits et interprétés que comme des corps vivants et tangibles au possible ; saisir l’acte comme épuisement voire comme perte de soi en son propre corps ; mettre des chairs à nu dans chacun de leurs états, filmer des corps sans masque, des images sans séduction et pourtant imparablement puissantes : c’est la gageure de Faces, résumable effectivement – comme le cinéaste la résumait lui-même – à « saisir la vie ». Si les moments vécus par les protagonistes du film donnent autant au spectateur la sensation qu’il les vit lui-même, c’est d’abord du fait de cette mise en scène qui, dès l’ouverture, donne l’impression inédite de pouvoir saisir avec une aisance égale à la fois le mouvement, la lourdeur des corps, les attitudes et les expressions les plus discrètes du visage de chacun des individus en présence. La longueur du travail de montage prend alors tout son sens au vu de plans aussi bouleversants que ceux qui semblent dérober aux personnages une esquisse de sourire, ou une larme qu’ils tentent de cacher à la vue de l’autre. Le moins évident serait, dès lors, la cohérence censée émaner d’une mise en scène aussi « disponible » (dans le sens où elle semble être plus attentive aux personnages qu’aucune autre). Et pourtant, c’est cette variété des cadrages et des raccords qui conduit précisément à une parfaite cohérence : la restitution de l’espace physique de la scène et l’inscription des corps dans cet espace n’ont jamais su faire naître une si grande sensation que tous ces éléments sont accessibles du bout des doigts. Chaque instant de Faces semble entreprendre une expérience plus prégnante mais surtout plus physique d’existences à la dérive : c’est là toute la cohérence, l’unicité du projet de mise en scène.

Dès lors, la proximité aux corps agités des personnages l’emporte sur tout le reste. Elle va même jusqu’à définir le rythme du film : si l’on admet, comme semble le faire Cassavetes à travers sa mise en scène et son rejet des facilités narratives (notamment lorsqu’il s’agit de capter l’évolution des sentiments amoureux), qu’il n’y a de durée que physique et de temps que dans le temps du geste, alors tout est porté par le corps, ici et maintenant. Et le geste, particulièrement lorsqu’il se dégage du monde, de toute signification sociale (autrement dit lorsqu’il n’est pas pensé par celui qui l’exécute), signe alors la présence du corps lourd et tangible, sa puissance, son énergie, son inspiration. Les personnages ivres, hilares, vomissants, effondrés suspendent à eux seuls l’action, jusqu’à l’effacer presque, et imposent au récit leur propre essoufflement. Tous ces gestes sans conscience ni mémoire deviennent les motifs principaux de la trame. Les longs moments qui composent Faces s’articulent ainsi les uns par rapport aux autres de manière peu traditionnelle, et le temps de l’intrigue n’est que discrètement suggéré : le couple Richard-Maria se délite en moins de trente-six heures, soit deux longues soirées et une matinée encore imbibée d’alcool et de médicaments pris en doses trop généreuses. Et tandis qu’une silhouette saisie de la tête aux pieds est souvent suspecte car représentative uniquement d’une figure sociale superficielle, les personnages qui traversent le plus lourdement chaque séquence semblent être ceux qui vivent vraiment au sens où l’entend Cassavetes. Ce sont ces quatre comédiens fabuleux : John Marley (Richard), Lynn Carlin (Maria, sa femme), Seymour Cassel (Chet, l’amant de Maria) et bien sûr Gena Rowlands (Jeannie). Ils sont les quatre piliers de cet incroyable ballet de la vie, fait d’urgence, de corps-à-corps désespérés, de suspension de toute réflexion ou contrôle, et aussi de retour étourdi à la réalité des relations basiques (le final entre les deux époux). Jamais le cinéma n’a offert plus grande vérité émotionnelle.

Réalisation : John Cassavetes

Scénario : John Cassavetes

Production : Maurice McEndree

Bande originale : Jack Akerman

Photographie : Al Ruban

Montage : Al Ruban et Maurice McEndree

Origine : Etats-Unis

Année de production : 1968