REALISATION : Stanley Kubrick

PRODUCTION : Warner Bros, Stanley Kubrick Productions

AVEC : Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Todd Field, Rade Serbedzija, Leelee Sobieski, Vinessa Shaw, Marie Richardson, Thomas Gibson, Alan Cumming, Madison Eginton, Julienne Davis, Sky Dumont, Leon Vitali

SCENARIO : Stanley Kubrick, Frederic Raphael

PHOTOGRAPHIE : Larry Smith

MONTAGE : Nigel Galt

BANDE ORIGINALE : Jocelyn Pook

ORIGINE : Etats-Unis, Royaume-Uni

GENRE : Drame, Erotique, Thriller

DATE DE SORTIE : 15 septembre 1999

DUREE : 2h39

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Conviés à une soirée donnée par leur ami Victor Ziegler, le docteur Bill Harford et son épouse Alice font, chacun de son côté, l’objet de tentatives de séduction plutôt osées. L’un et l’autre résistent à la tentation. Cependant, le lendemain, Alice avoue à son mari qu’elle a naguère songé à le tromper et qu’elle regrette aujourd’hui de ne pas être passée à l’acte. Très ébranlé par cette révélation, Bill se lance dans une errance nocturne qui le conduira très loin dans le doute et le trouble…

Le 7 mars 1999, les grands yeux de Stanley Kubrick se sont fermés, d’un coup, à jamais. Ce titre ne mentait pas : il s’agissait bel et bien d’un film-testament. Mais était-il ouvertement annoncé par ce titre ? Il n’est pas idiot d’avouer que l’idée ait pu nous traverser l’esprit. Vous en connaissez beaucoup, des films comme celui-là, à même de cocher toutes les cases du projet terminal ? Un cinéaste devenu légende vivante qui a fait du silence médiatique l’une de ses plus grandes forces, adaptant enfin la nouvelle dont il rêvait depuis plus d’un quart de siècle, engageant un couple d’acteurs demi-dieux dont il souhaitait exploiter autant la notoriété que les pépins conjugaux (d’où la présence d’un coach matrimonial sur le tournage), entamant le tournage-fleuve le plus fou de sa carrière (les dépassements de planning furent aussi nombreux que les réécritures de scénario), parachevant le tout par des rumeurs de thriller sexuel à forte connotation sulfureuse, et finissant carrément par casser sa pipe, à peine un jour après avoir confié à ses proches qu’il venait de réaliser son meilleur film : c’est dire si Eyes Wide Shut avait atteint la stratosphère en matière d’attente démesurée, laissant ainsi croire au plus beau chant du cygne qui puisse exister. Mais au final, qu’importe les réactions (élogieuses ou frileuses), qu’importe les rumeurs (vérifiées ou mensongères), qu’importe les excès supposés d’une production étalée sur presque trois ans, qu’importe la réinterprétation – aujourd’hui invalidée – de l’intentio auctoris de Kubrick par la Warner (le film était-il réellement « fini » au moment de sa mort ?), qu’importe les délires de la censure à propos d’une fameuse scène d’orgie qui n’aura finalement choqué personne, qu’importe ce teaser torride que d’aucuns imaginaient plus racoleur qu’autre chose et uniquement destiné à rallonger les queues… devant les salles de cinéma. Tout ça, on s’en fout, sans doute autant que Kubrick lui-même se foutait de ce que des médias moulineurs de fake news faisaient circuler à son propos. On s’en fout parce que ce film-là est à la base un jeu dangereux, une valse avec l’interdit et l’ambiguïté, où le fait de se laisser (em)porter par les deux vaut infiniment plus que de vouloir leur trouver à tout prix une raison d’exister. The last waltz, à tous points de vue…

FEAR OF DESIRE

Ce film-là, on ne pense pas friser l’hyperbole en disant qu’il devait s’agir pour Stanley Kubrick du projet d’une vie. Pour preuve, le cinéaste en faisait déjà mention dans un entretien accordé à Michel Ciment au moment de la sortie d’Orange mécanique (on était alors en 1971), et même son épouse Christiane révélait dans l’excellent documentaire Stanley Kubrick : A life in pictures que le sujet revenait souvent d’une année sur l’autre au sein du nid familial, en particulier lorsque les amis de la maison Kubrick étaient touchés par des crises conjugales ou des divorces. Précisons aussi qu’Arthur Schnitzler, auteur de la nouvelle qui intéressait ici le cinéaste (Traumnovelle, parue en 1925) et déjà auteur de célèbres pièces viennoises comme La Ronde ou Mademoiselle Else, avait tout d’un double de Kubrick. Par un rembobinage rapide, on voit bien que la moelle épinière de la filmo kubrickienne n’a jamais varié d’un iota : toujours cette obsession à vouloir fouiller les caractéristiques du genre humain afin d’en faire des sources intarissables d’ambiguïté et d’interrogations (origine, identité, violence, ambition, duplicité, sentiments, conflit, amour, haine : qui et que sommes-nous, en fin de compte ?). Schnitzler, lui, aura fait de même en centrant toute son œuvre sur la complexité psychologique : son envie de démasquer cette logique des désirs cachée sous les conventions sociales et de mettre en perspective le poids du rêve avec la réalité en faisait l’égal de son contemporain Sigmund Freud, lequel lui avait d’ailleurs un jour avoué craindre de rencontrer en lui son double. Parce que, selon la vieille superstition populaire, se retrouver face à son doppelgänger revient à rencontrer la mort… Oh merde… Kubrick ayant mis plus de vingt-cinq ans à concrétiser un projet dont l’origine remonte à l’époque de sa propre naissance (c’est-à-dire les années 20), doit-on en déduire que… ? Bon, là encore, on a l’air d’en faire des caisses dans l’exégète, mais le hasard est si énorme et le résultat si fascinant qu’on ne peut pas voir en Eyes Wide Shut autre chose qu’une prophétie faite film.

Reste que si Kubrick s’est intéressé à cette nouvelle (qu’il transposa ici de la Vienne de 1920 au New York des années 2000), ce n’était sans doute pas pour se limiter à ressasser les dangers de la vie conjugale et l’ambivalence de la vie sexuelle, et encore moins pour y superposer cet irritant petit couplet cucul-la-praline sur l’impossibilité du mariage à protéger autrui contre tous les démons. Quand on sait que Kubrick vivait reclus en bon père de famille depuis des décennies dans une vaste propriété de la campagne anglaise avec sa femme et ses trois filles, on peut clairement s’imaginer qu’il souhaitait questionner la façon dont une relation amoureuse et/ou une vie de famille peuvent être vécues et construites autrement – seuls des sujets sur lesquels il n’avait pas de réponse étaient susceptibles de le stimuler. Que sa carrière de cinéaste se soit refermée sur un film moins marqué par le désir sexuel que par la peur nous oblige en outre à revenir vers l’autre extrémité de sa filmographie : tout film de guerre qu’il soit (par ailleurs raté et renié par son cinéaste), Fear and Desire était avant tout un très beau titre, chuchotant cette idée fondamentale du désir capable de faire naître l’angoisse lorsqu’on s’y frotte. Car le héros kubrickien est ainsi fait : il effectue un saut dans l’inconnu, travaille sa nature profonde pour finalement l’éclairer, et entame une « mission nomade » qui le ramènera chez lui (ou plutôt en lui). Et lorsqu’il explore son propre univers, il se rend bien compte qu’il ne le connait pas, qu’il ne contrôle rien, qu’il n’est que le pion d’une vaste mascarade où lui-même se gargarise de son apparence de roi. Toujours cette conviction de Freud selon laquelle la souveraineté du Moi n’a aucun poids face à la force de l’inconscient.

Kubrick entérine ici cette idée de deux manières. D’abord en installant son film dans un New York décrit comme le terreau du nomadisme que la Grosse Pomme a toujours incarné (baby-sitter latino-américaine, milliardaire hongrois, pianiste originaire de Seattle, vendeur à l’accent des Balkans qui se confronte à des clients japonais, etc…), où de riches caucasiens – sans doute les mêmes qui formeront l’audience masquée de la fameuse orgie secrète – dansent dans un bal sur l’air de Strangers in the Night (comme par hasard…), et où Bill, marqué au fer rouge par l’image mentale de sa femme baisée par un marin (incarnation idéale du nomade), finit par errer tel un étranger dans un décor urbain artificiel qui n’est que le reflet de son propre imaginaire (on sent bien le tournage en studio lors des scènes nocturnes). Ensuite en multipliant les percées fantasmatiques tout au long d’un récit diabolique, par ailleurs très fidèle à la nouvelle de Schnitzler et coécrit avec le scénariste Frederic Raphael (à qui l’on devait, entre autres, le scénario du Voyage à deux de Stanley Donen). C’est sur le terrain du fantasme que Kubrick, fuyant plus que jamais le traitement littéral d’un sujet, trouve l’angle idéal en laissant la symbolique du masque irriguer tout le film : ainsi, l’action traite aussi bien la façon dont un individu dissimule un acte secret en occultant sa propre identité (côté conscient) que la façon dont ce même individu invente – ou détruit – son propre personnage de fiction (côté inconscient). Le film tout entier est donc lui-même un masque, déjà en tant qu’illustration théâtrale et opératique des faux-semblants de la vie sociale, ensuite en tant qu’exploration des espaces intérieurs par un mouvement continuel de la caméra dans un univers de plus en plus onirique. Et derrière ce grand angle en guise de caméra-masque, il y a un œil grand ouvert sur les paradoxes de l’humanité. L’œil d’un démiurge génial, né avec une caméra à la place des orbites, qui aura dû attendre la fin de sa vie pour intégrer enfin son organe fétiche dans le titre d’un de ses films. Bilan ? Signature ? Profession de foi ? Appelez ça comme vous voulez…

ETRANGE MECANIQUE

Le titre du film le dit bien : cet œil que l’on vient d’évoquer est ici fermé, comme pour signifier qu’une certaine vérité ne doit pas être vue. Toute la stratégie de Kubrick est justement d’inviter l’œil à voir au-delà des choses, à faire en sorte que l’exigence plastique et narrative de son film interdise à ce regard tout début de fuite ou d’esquive. Bref, à posséder son audience pour que le trouble perdure à tout jamais. Certes, on frise un peu la tautologie en disant cela : tous les films du cinéaste n’ont eu de cesse que de piéger celui qui les regarde, poussant celui-ci à déceler sans cesse de nouvelles clés et de nouvelles lectures à chaque nouvelle vision – avec 2001 et Shining comme pics sensiblement plus élevés en la matière. A la réflexion, Eyes Wide Shut – peut-être le seul film du cinéaste à s’être ancré aussi frontalement dans son époque contemporaine – semble aller infiniment plus loin en fouillant une zone bien plus restreinte et intime chez son spectateur, histoire de le rendre actif dans un récit où le personnage central lui servira de double à son corps défendant. Il y a quelque chose d’obsédant, de profondément douloureux dans ce film. On ne peut certes pas décrocher de ce qu’il raconte, tant la rigueur métronomique du récit ne parvient jamais à nous laisser en paix, mais on ne peut surtout pas se placer à distance de ce qui est traité, de telle sorte qu’on ait toujours la sensation d’être tout seul en le voyant, y compris en se plaçant dans une salle de cinéma bondée. On ne s’interroge plus sur ce qu’on a vu dans ce film, on s’interroge au contraire ce qu’il a pu provoquer. Ne serait-ce pas tout simplement parce que le récit, très relié à celui de Vertigo d’Alfred Hitchcock avec sa narration définissant le destin d’un individu lambda par un « avant » et un « après », vise moins à raconter une histoire qu’à la laisser se créer elle-même au gré de la remise en question de son héros/spectateur ? Bonne pioche. Ecrire une histoire (= définir une vie) n’a rien d’automatique, mais résulte au contraire d’un travail préalable sur soi. Et cette histoire devient ainsi personnelle, car seul celui qui l’a vécue est capable de la créer. N’a-t-on pas déjà entendu quelqu’un dire par le passé qu’un film de cinéma se devait de revêtir un sens différent selon son spectateur, histoire d’éviter à la pensée humaine de devenir conforme ? Oui, en effet, quelqu’un a dit ça. Un certain Stanley Kubrick.

On se souvient aussi que Kubrick, de par son brillant passé de photographe pour le magazine Look, fut de ces cinéastes qui ont toujours fait l’effort de construire et d’ordonner des plans où le contexte et la texture des choses suffisent à imprimer une idée. Il y avait notamment de cela dans les trois quarts des plans-tableaux de Barry Lyndon, où l’utilisation du zoom et la disposition scénique des éléments à l’intérieur du plan suffisaient à incarner tout ce qui caractérisait une époque (rythme, atmosphères, conventions sociales…). Sur Eyes Wide Shut, la façon de procéder est un peu le contrepoint des partis pris scénographiques de Shining : plus question ici de déterminer à quel point la folie et la déréliction guettent celui qui s’isole du monde extérieur, mais au contraire de révéler les tentations fatales qu’implique le voyage dans l’inconnu. Des tentations qui, ici, prennent très logiquement la forme de « visions » et d’« apparitions ». Et comme pour mettre cartes sur table avec une vision qui concentrerait à elle seule le trouble et les frissons du voyage à venir, Kubrick case logiquement en plan d’ouverture ce qu’il est convenu d’appeler « l’objet du futur délit » : un plan inouï et furtif de Nicole Kidman, cadrée de dos, qui fait soudain glisser sa robe au sol d’un geste tout à fait naturel, révélant ainsi son affolante nudité. Le long préambule qui suit éparpille lui aussi les indices sur la route de son duo vedette : le temps d’une soirée chez leur riche ami Victor Ziegler (Sydney Pollack), ce jeune couple bourgeois formé par le médecin Bill Harford (Tom Cruise) et sa femme Alice (Nicole Kidman) se retrouve non pas immédiatement mis à l’épreuve, mais d’abord aiguillé sur des zones où leur histoire commune risque de dévier de sa ligne droite. D’un côté, Bill se fait alpaguer par deux sublimes créatures qui lui proposent un plan à trois pour « aller jusqu’au bout de l’arc-en-ciel », et de l’autre, une Alice déjà bien alcoolisée (la façon qu’a Kidman d’engloutir cul sec une coupe de champagne vaut bien l’alcoolisme ravageur de Kim Basinger dans Boire et Déboires !) se fait draguer par un riche play-boy hongrois et pédant.

Le montage alterné qu’effectue alors Kubrick est très intéressant. Déjà parce qu’il semble se délecter d’abuser des travellings fluides et des mouvements circulaires dans une atmosphère futile à souhait (tout n’est ici que valse des apparences), ensuite parce qu’il s’amuse à lâcher l’idée d’un « désir inassouvi » chez les deux parties. Le désir est d’abord inassouvi parce qu’interrompu : Bill est soudain appelé à la rescousse pour sauver son hôte d’une situation très gênante, tandis qu’Alice, écoutant avec ivresse les théories pompeuses de son dragueur sur l’amour et l’adultère (citer Ovide pour justifier l’importance de jouir de tous les plaisirs, apprécier le mariage comme seul moyen de rendre la tromperie nécessaire pour les deux époux, etc…), finit par le rejeter en lui exhibant sa bague de mariage comme argument béton. Signalons d’ailleurs que la lourdeur faussement distinguée avec laquelle le play-boy hongrois débite ses idées à Alice est un piège malin de Kubrick : la citation pure est ici ridicule et lassante parce qu’elle ne sert qu’à satisfaire les désirs sexuels d’un riche obsédé, et Kubrick se sert de cela afin de rendre caduque tout début de réflexion sur l’adultère – un sujet sur lequel il ne se pose jamais en pourfendeur moral. Le désir est ici considéré comme une arme, capable de tuer l’âme lorsqu’elle lui crache dessus des mots acides, intimes, aussi perçants et douloureux que des balles. D’où le second stade du désir inassouvi, cette fois atteint par une Alice sous marijuana : l’été précédent, elle aurait été au bord de se laisser séduire par un officier de la marine. Réalité ou fantasme ? Qu’importe : face à un tel aveu achevant un règlement de comptes conjugal sur la notion de fidélité, Bill est soudain ébranlé, foudroyé. Le voilà qui amorce une errance nocturne dans New York, avec cette image en boucle dans sa tête.

On citait plus haut le Vertigo comme possible lien narratif, et cela devient littéral à ce moment-là : pour Bill comme pour le Scottie autrefois joué par James Stewart, une trajectoire fantasmatique va alors se tracer d’une scène à l’autre, du moins avant qu’un second mouvement de récit ne les pousse à prendre à cœur un récit sur lequel ils ne contrôlaient rien. Avec, toutefois, un gros point de divergence : là où le film d’Hitchcock s’échinait à tout résoudre par une scène centrale invraisemblable et une pirouette finale anticipée à l’avance (deux énormes défauts qui, à notre goût, fissurent le ciment soi-disant visionnaire de Vertigo), le film de Kubrick montre sans rien prouver, ouvre sans rien refermer, via une mise en scène qui travaille la notion même de « mise en scène ». Parce que Kubrick raisonne exactement comme David Lynch : lui n’a pas oublié qu’un rêve n’est jamais totalement un rêve et que la réalité n’est au fond qu’une sombre duperie. Lorsque Bill entend sa femme lui raconter son aveu, on devine déjà ce qui se passe dans sa tête : la relation adultérine d’Alice n’est sans doute que pur imaginaire, mais lui-même ne peut s’empêcher de baigner dedans, piégé par une pensée futile – qui plus est lâchée sous l’effet de la drogue – qui finit par le contaminer et le hanter. S’il s’énerve contre quelque chose, c’est moins contre la « trahison » d’Alice que contre ses propres certitudes intérieures. La « vérité » n’est plus chez lui qu’une affaire de fantasmes : on ne peut uniquement la voir qu’avec les « yeux grands fermés ». Dès lors, aiguillé par la jalousie et tourmenté par le doute, il entame une série de rencontres qui, preuve d’un récit qui lézarde peu à peu la réalité, devient un long tracé d’épreuves à son raisonnement et à sa réaction. Les figures qu’il rencontre sont certes très variées : veuve tourmentée (Marie Richardson), pute au grand cœur (Vinessa Shaw), camarade pianiste (Todd Field), commerçant bougon (Rade Serbedzija), lolita nymphomane (Leelee Sobieski), réceptionniste gay (Alan Cumming). Or, on aura tôt fait de remarquer qu’il s’agit avant tous de « fonctions », vouées à le désorienter ou à le contredire. De ce fait, Bill se construit une idée tout au long de son errance fantasmatique jusqu’à une scène pivot qui le confronte soudain au danger, et le lendemain, lorsqu’il s’agit pour lui de reconstituer ce qui s’est passé, les portes du fantasme sont désormais fermées.

ALL THINGS SHINING

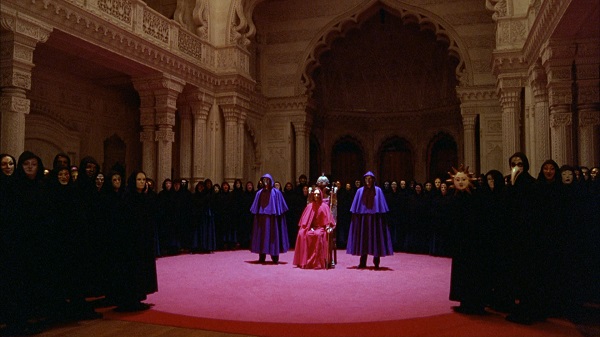

Concrètement, il n’y a rien d’invraisemblable ni même d’incohérent dans Eyes Wide Shut, film avant tout pirandellien où chaque « vérité » énoncée par n’importe quel personnage est sujette à caution. Son protagoniste et son spectateur sont ici logés à la même enseigne : à force d’être plongés (noyés ?) dans un tourbillon de signes, d’hypothèses contradictoires et de points de vue différents, l’effort d’une interprétation intime leur est réclamé. Pour un homme dont le schéma de l’existence a été chamboulé par la confession d’un fantasme, il n’y a plus que l’inconscient vers quoi se tourner, d’où le fait que Bill ose s’affranchir de toute contrainte en entrant dans le Silencio des plaisirs interdits. La fameuse scène de l’orgie en est bien sûr le point culminant, mais révèle surtout comment fonctionne ce personnage : non seulement le sexe y est représenté sous un angle cérébral et stylisé, mais surtout, face à la promesse d’une sexualité dionysiaque et libérée, on sent Bill perdu dans une sorte de demi-sommeil onirique, presque en état de flottement dans un labyrinthe sadien qu’il ne peut (qu’il ne veut ?) appréhender qu’en tant que témoin passif – notons que les lents travellings frissonnants à la Shining et les poses érotiques à la Orange mécanique accroissent le sentiment d’irréalité. Et quand le danger surgit tout à coup pour le contraindre à « tomber le masque » (on l’oblige à se déshabiller devant une assemblée de gens masqués) avant qu’une apparition familière ne surgisse tout à coup pour le « sauver », tout devient plus clair : les aventures de sa nuit d’errance ne font que le placer toujours face à une tentation fatale (veuve nécrophile, prostituée sidéenne, lolita mineure, partouze aux allures de société secrète occulte, etc…) et, ainsi, le ramener sans cesse vers le cocon conjugal. Et si complot il y a vraiment, il ne peut prendre fin qu’à partir du moment où il cesse d’y penser. La dramaturgie d’Eyes Wide Shut déroule donc la tragédie mentale d’un homme qui, face à l’incapacité de matérialiser ses propres fantasmes et d’en tirer un quelconque absolu, retourne au couple moins par conviction morale que par peur de vivre – il en sera de même dix ans plus tard pour Joaquin Phoenix à la fin du déchirant Two Lovers de James Gray.

Reste la « révélation » faite par Victor Ziegler le temps d’une confrontation finale difficile à oublier : et si toute cette histoire, ces menaces entendues, ces mises en garde écrites, cette reine de beauté mystérieusement décédée, cette disparition brutale de son ami pianiste, ces filatures flippantes qui poursuivent Bill à mesure qu’il tente de saisir le sens de toute cette histoire, n’étaient en fait que du bluff, qu’une mise en scène ? L’explication donnée par Ziegler est brutale : le but aurait été de faire peur pour que ne soit pas révélé où tout cela a eu lieu et ce qui a pu être vu. Osons alors l’hypothèse suivante, en lien avec cette lecture d’un film comme « création subjective » que l’on évoquait plus haut : il ne faut rien révéler parce qu’il ne s’est rien passé… ou alors parce que ce qui a été vu et vécu n’appartient qu’à soi ? Le parallèle avec une expérience de cinéma – lieu de fantasme par excellence – s’impose de lui-même : on ne sait pas ce que Bill a vécu durant son errance, tout comme lui ne sait pas ce que nous avons vécu tout au long du film. Et ce que les deux entités ont pu vivre relève peut-être du leurre grandeur nature, avec des points d’interrogation qu’une explication comme celle-ci ne refermera pas forcément. Que l’on croit Ziegler ou pas revient ici à rester alerte sur la virtuosité de Kubrick à brouiller le rapport entre rêve et simulacre – l’un n’étant pas forcément l’autre – et à concentrer une intrigue dans un cadre génialement mutant où les contraires ne cessent de s’interpénétrer (vrai/faux, visible/invisible, lumière/ténèbres, normalité/transgression). Sur l’abolition de l’écart entre la véracité des faits et leur mise en spectacle, la réalisation stylisée et plastique de Kubrick aide à faire bouillir la marmite à perceptions plus ou moins faussées, parce que la prégnance d’un rêve ayant viré au cauchemar ou d’une réalité ayant été contaminée par le fantasme n’est jamais coulée dans le béton. Tout comme la plus grande douleur de ce récit, sans doute celle qui agite Bill et Alice lors de leur ultime discussion, aura consisté à rendre flippant ce qui aurait dû être rassurant : en effet, il suffit que Bill dise à Alice de s’en remettre à l’éternité afin de sauver leur couple pour que celle-ci lui réponde « Ne dis pas ce mot, il me fait peur ». La certitude est ici une idée brouillonne qu’il convient de gommer, et c’est donc à l’ambiguïté qu’incombe le rôle du crayon.

Parmi les mystères irrésolus d’Eyes Wide Shut, il y en a quand même un qui, curieusement, aura monopolisé l’attention de plein de gens à la sortie du film : comment Alice a-t-elle pu trouver le masque de Bill ? La nouvelle de Schnitzler offrait certes une explication très limpide à ce sujet, mais ici, Kubrick n’en a cure. Cette question n’a en effet aucune valeur : dans la mesure où tout est laissé hors champ, la mécanique diégétique du montage implique que ce détail n’existe pas dans l’intrigue. Le tout consiste à dégager du sens par la symbolique, ce qui n’est guère étonnant de la part d’un cinéaste qui a toujours misé plus que jamais sur l’impact structurel d’un plan pour faire passer mille idées. Les fins – faussement insondables – de ses films sont là pour le prouver : si l’on s’arme de cette lecture symbolique des plans et de leurs raccords, il devient extrêmement simple de déceler le sens du fœtus astral de 2001, de la photo finale de Shining ou encore de cette vision mentale d’Alex à la toute fin d’Orange mécanique. Pour Bill, le simple fait de voir sa femme dormir à côté d’un masque sans corps est un signe : il lui avoue tout, soudain conscient de n’avoir été jusqu’ici qu’un inconnu secret et masqué pour celle dont il partageait le lit et la vie. La vérité doit sortir pour que le couple passe du faux au vrai, mais là encore, Kubrick choisit de la laisser hors champ – seul un plan sur les regards mouillés de Bill et d’Alice suffit pour chuchoter ce qui a pu être dit et ce qui va leur arriver ensuite. Bien malin sera celui qui saura dire si, en fin de compte, leur couple y survivra – on sait en revanche que le véritable couple Cruise/Kidman n’y a clairement pas survécu. Le dernier mot du film, un « Fuck » devenu depuis une épitaphe légendaire, laisse ouverte toute hypothèse sur une fusion renouvelée de leur amour ou sur une chute conjointe dans la débauche – l’une et l’autre restent envisageables. Peut-être qu’après tout, la différence entre le fantasme et le vécu, le désir et le passage à l’acte, l’idée et la mise en scène, n’est qu’une vue de l’esprit. Et que lâcher un œil grand ouvert vers l’inconnu ou vers son propre reflet dans le miroir – ce que fait Alice sur l’affiche du film – en dit mille fois plus sur soi-même que la plus limpide des paroles.

Pour finir, revenons-en un instant à la connexion insistante avec le cinéma de David Lynch. Ce dernier, grand fan de Kubrick (qui lui-même lui renvoya le compliment en avouant considérer Eraserhead comme le seul film qu’il aurait voulu réaliser), n’a jamais caché sa préférence pour Lolita. A bien y réfléchir, c’est assez difficile à croire quand on assimile la puissance onirique d’Eyes Wide Shut en tant que porte ouverte sur les méandres de l’inconscient – soit le domaine que Lynch a toujours su cristalliser mieux que personne par le biais d’un découpage de cinéma. La virtuosité formelle de Kubrick, que seuls les cons ou les aveugles pourraient ne pas juger imparable, atteint ici un absolu rare dans l’élaboration d’un vertige total chez le spectateur. Dans son rythme lancinant, dans ses étourdissants jeux de lumière, dans l’exploration subjective de ses décors, dans la puissance évocatrice et absolutiste de sa courte focale, ou encore dans les déplacements millimétrés d’acteurs jamais aussi bien dirigés qu’ici, tout l’art kubrickien donne à une micro-histoire la dimension d’un rêve magique, intemporel et paradoxal, où tout reste en suspens. De même que ses choix musicaux mêlant la majesté du classique (Chostakovitch, Mozart, Liszt, Ligeti) à la sophistication du contemporain (le très sexuel Baby did a bad bad thing de Chris Isaak) renvoient à ce que Lynch pouvait charrier comme sensations contradictoires dans ses expériences mentales les plus marquantes. Le testament de Stanley Kubrick avait-il ainsi toutes les chances de devenir son chant du cygne ? Ne pouvait-il tirer sa révérence autrement qu’en sculptant le pic le plus élevé – parce que le plus humain – d’une œuvre déjà himalayenne en l’état ? Ce Kubrick-là, forcément incompris par certains, était-il destiné à devenir celui qui allait mûrir le mieux dans notre cortex cinéphile ? Là aussi, en guise de réponse à toutes ces questions, un seul mot s’impose : « Fuck ! ». Ce n’est pas le signe d’une déception, mais bel et bien l’expression d’une surprise. On a vu et vécu ce film les yeux grands ouverts. On l’encensera donc les yeux grands fermés.