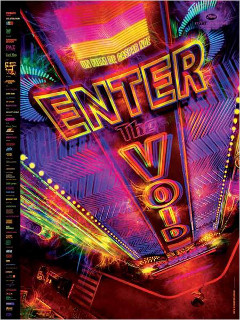

REALISATION : Gaspar Noé

PRODUCTION : Les Cinémas de la Zone, Wild Bunch, Fidélité Films

AVEC : Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy, Olly Alexander, Masato Tanno, Ed Spear

SCENARIO : Gaspar Noé, Lucile Hadzihalilovic

PHOTOGRAPHIE : Benoît Debie

MONTAGE : Gaspar Noé, Jérôme Pesnel, Marc Boucrot

BANDE ORIGINALE : Thomas Bangalter

ORIGINE : France, Canada, Italie, Allemagne

GENRE : Drame, Trip

DATE DE SORTIE : 05 mai 2010

DUREE : 2h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Oscar et sa sœur Linda habitent depuis peu à Tokyo. Oscar survit de petits deals de drogue alors que Linda est stripteaseuse dans une boite de nuit. Un soir, lors d’une descente de police, Oscar est touché par une balle. Tandis qu’il agonise, son esprit, fidèle à la promesse faite à sa sœur de ne jamais l’abandonner, refuse de quitter le monde des vivants. Son esprit erre alors dans la ville et ses visions deviennent de plus en plus chaotiques et cauchemardesques. Passé, présent et futur se mélangent dans un maelstrom hallucinatoire.

Au commencement, il n’y avait rien. Juste une matière organique d’une petitesse apparente, pour ne pas dire d’une banalité confondante, mais qui, au terme d’une patience et d’une grossesse progressive, allait engendrer quelque chose d’événementiel. Le parallèle est ici immédiatement évocateur car, en plus de concerner l’origine de la vie lors de la naissance de tout être humain, il met aussi en évidence le processus de création douloureux qui permet à une œuvre d’accoucher au forceps, que ce soit sur grand écran ou sous toute autre forme de média culturel. Gaspar Noé en sait forcément quelque chose, lui qui s’est toujours caractérisé malgré lui comme un provocateur-né, cinéaste aussi adulé que controversé, dont les désirs de radicalité pouvaient presque raisonner jusque-là pour certains comme une banale volonté d’émancipation, voire même une forme de prétention artistique, ce qui engendre du même coup une certaine forme de rejet de la part d’une certaine intelligentsia critique. Or, derrière son apparent désir de choquer le bourgeois, de titiller les terminaisons nerveuses et d’accompagner chaque nouveau film d’une légère odeur de soufre, il est surtout passionnant de constater à quel point Noé reste l’un des cinéastes les plus surdoués et les plus audacieux de ces dernières années. Surdoué car sa maîtrise de la mise en scène, déjà impressionnante à ses débuts, n’en finit jamais d’être renouvelée selon un principe de « surdimension » dont seuls James Cameron et Park Chan-wook ont su se faire les rares apôtres jusqu’à présent. Audacieux car le bonhomme se fiche éperdument des conventions, encore plus du conformisme ambiant : sans tabous ni pudeur artistique, Noé mouille la chemise à chaque nouveau projet, révèle une cinéphilie à fleur de peau, ose impliquer le spectateur dans le processus artistique comme personne ne l’avait jamais fait avant, tente et expérimente de nouvelles techniques de filmage, et pour finir, redéfinit à lui tout seul les possibilités du langage cinématographique. Repousser les limites du 7ème Art, ce n’est pas qu’une simple envie chez Gaspar Noé. C’est juste irréversible, et tant pis s’il doit rester seul contre tous.

2009 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE INTERNE

Aujourd’hui, la substantifique moelle du cinéma de Gaspar Noé est tellement riche qu’il faudrait un livre entier pour en décortiquer toutes les forces. On se bornera à dire, dans un souci de simplicité, qu’il reste surtout l’un des seuls cinéastes à penser le cinéma comme outil d’évasion, d’expérimentation et d’immersion. Avec lui, c’est surtout toute la notion de « subjectivité » qui reprend une signification toute particulière. Déjà, à travers ses deux premiers films, Carne et Seul contre tous, on pouvait déjà en saisir toute la portée : à travers une suite de plans-séquences latéraux et de monologues intérieurs, le spectateur partageait en permanence les pensées sombres et malsaines d’un boucher nihiliste en pleine crise existentielle. Au-delà de la provocation, le choc était tellement salvateur qu’à partir de ce type de parti pris, le 7ème Art retrouvait l’une de ses fonctions premières, à savoir une simple illustration par l’image et le son d’un désordre mental qui déborde sur l’écran et absorbe la psyché de celui qui regarde. Du cinéma manipulateur, mais sans autre volonté que d’explorer de nouveaux terrains, quitte à ce qu’ils soient dérangeants…

Quelques années plus tard, Noé poussait le bouchon de la subjectivité encore plus loin avec le polémique Irréversible, où toute notion de violence se vivait de l’intérieur, où la caméra adoptait un point de vue subjectif sous la forme d’un voyage temporel et halluciné, et ceci en suivant une narration inversée allant de l’Enfer vers le Paradis. Toutefois, aussi immense soit-il, le trip n’était encore qu’une ébauche, puisqu’un autre projet couvait depuis presque quinze ans dans la tête du génie. Et désormais, après un long travail de finition sur le son et les effets spéciaux qui aura suivi sa projection au festival de Cannes, le film est enfin visible. Dire qu’il se révèle à la mesure des attentes les plus folles est un doux euphémisme. Dire qu’il dépasse tout ce que les cinéastes passés ou actuels ont pu proposer sous l’appellation « expérience de cinéma » est encore loin de la vérité. Tout comme Avatar l’année dernière, mais de façon encore plus forte et évidente, Enter the void procure une sensation à la fois terrible et étrange : non seulement celle de redécouvrir la notion même de « cinéma », mais aussi et surtout celle de pénétrer une autre dimension. Celle où le voyage prend des allures de séance d’hypnose, où les cardinalités n’ont plus aucune signification, où toutes les frontières sont abolies, où la vie et la mort n’ont plus aucune limite.

A l’origine de ce film dingue que Noé murit au fond de son crâne depuis déjà plus de quinze ans, il y a une fibre dramatique que beaucoup de monde (en particulier les détracteurs du cinéaste) tend à oublier lorsqu’on essaie de disséquer sa (très) courte filmographie : une vision mélodramatique de l’existence, élaborée par l’intermédiaire d’une mise en scène immersive et construite selon la fameuse théorie de Fassbender, à savoir qu’un bon mélodrame se doit d’avoir du sang, du sperme et des larmes. Sans être réellement optimiste et pessimiste, Noé ne s’est jamais attaché à autre chose qu’aux événements forts qui donnent au réel une force d’évocation inédite, un choc émotionnel dévastateur. Toute sa patte artistique réside dans ce numéro d’équilibriste entre la provocation et l’authenticité, fibre délicate à laquelle le spectateur est invité à succomber. Dans le cas d’Enter the void, c’est beaucoup plus fort que cela, puisque le cinéaste s’est attaché à retourner en arrière, revenir sur son propre parcours de cinéphile et d’être humain.

Ancien consommateur de drogues hallucinogènes, Gaspar Noé explore désormais de façon touchante sur cet état d’esprit où l’innocence côtoie le danger, où l’ombre de la mort plane sur la vie, où la quête d’absolu devient l’exploration de nouvelles dimensions. On sait depuis très longtemps à quel point Noé a été marqué dans sa jeunesse par 2001 l’odyssée de l’espace, expérience de cinéma sans équivalent à travers laquelle Kubrick extrapolait librement sur le passé, le présent et l’avenir. Comment nait l’homme ? Qui est-il ? Que deviendra-t-il ? Des questions qui, loin de se résumer à de fumeux sujets de dissertation pour copies de philo, étaient chez Kubrick de vrais stimulateurs sensoriels, dans le sens où la réflexion prenait place non pas dans la tête mais par toutes les fibres corporelles. Entre un passé qui s’évapore jour après jour, un présent qui se déploie sous nos yeux et un futur qui semble de plus en plus incertain, l’introspection métaphysique à travers le 7ème Art devient pratiquement un miroir rassurant à nos propres angoisses. Pénétrer l’inconnu, se confronter au mystère, plonger dans le vide : de 1968 jusqu’à 2010, la réflexion continue de vivre, intacte et toujours aussi vivante.

L’EXPÉRIENCE INTERDITE

Véritable errance post-mortem au cœur des limbes tokyoïtes, Enter the void a tout du film-trip dont la structure narrative en boucle pourrait se dérouler à l’infini jusqu’à prendre l’allure d’un vaste labyrinthe des songes. Le concept est simple : suivre une âme de la mort jusqu’à la renaissance, comme un parcours inversé de l’existence qui prendrait alors place dans un espace-temps indéfini où les temporalités se brouillent. Un voyage entre la vie et la mort, voire un authentique état second sur pellicule, en somme. Dès son ouverture fracassante, le film nous plonge d’entrée dans les perceptions d’un jeune drogué américain, fumeur de drogues hallucinogènes, qui végète discrètement à Tokyo en dealant à droite et à gauche. Au terme d’un ahurissant plan-séquence en caméra subjective, le protagoniste meurt soudainement à la suite d’une descente de police au cœur d’un bar nocturne. Fin du film ? Non. Ce n’est que le début, au contraire. A partir de cet instant fatidique, Noé suit les déambulations aléatoires de son esprit shooté au sein de la mégalopole tokyoïte, en adoptant le point de vue subjectif de son âme qui refuse de quitter le monde des vivants sans avoir respecté la promesse faite à sa sœur.

Trois systèmes de narration vont alors se succéder. D’abord, une succession de flash-backs revenant sur les grandes étapes de la vie du héros, comme une sorte de voyage à reculons sur ses images mentales les plus marquantes, et ce avec une caméra placée à vingt centimètres de sa nuque (sensation démente que de revivre une vie entière « par procuration »). Ensuite, un aller-retour incessant à travers les destins des personnes qui ont peuplé son entourage (sa sœur, son ami peintre, sa maîtresse adulte…), filmé à la manière d’une boule de flipper qui passerait d’un recoin de Tokyo à un autre en traversant ce dédale de buildings sans aucune contrainte de mouvement. Enfin, un florilège de représentations astrales d’une ville futuriste où réalité et fantasmes se mêlent en un vrai maelström hallucinatoire. Trois narrations différentes qui offrent à Noé la possibilité de modeler sa mise en scène sur un registre aussi introspectif que frénétique. On se retrouve alors face à un objet cinématographique peu commun où le procédé de caméra subjective, généralement utilisé chez Michael Powell ou Brian De Palma comme de simples instruments d’identification, donne à la caméra une autre fonction : ce n’est plus une caméra qui guide le film, c’est désormais l’esprit, d’abord cloué au sol par la contrainte de son enveloppe charnelle, puis libéré de toute contrainte physique suite à l’agonie du personnage principal.

Là où Gaspar Noé marque encore des points par rapport à ses contemporains, c’est dans la dimension quasi organique de sa mise en scène de la subjectivité. En effet, à force d’oser transformer le cadre en regard fluctuant et protéiforme (respiration sourde, regard dans le miroir, clignement des yeux…), la première demi-heure du film, qui précède la mort, se branche sur le registre subjectif avec un réalisme des plus sidérants, qui enterre aisément ce que Kathryn Bigelow avait su explorer avec la bluffante scène d’ouverture de Strange days. Par la suite, lorsque la prise de drogues vient altérer les perceptions de l’esprit, Noé monte d’un cran dans le domaine de l’ambition, nous ressortant sa maîtrise sidérante des images stroboscopiques et créant des extases psychotropes qui affectent tous les sens. Au vu des effets spéciaux signés Buff, les cinéphiles ne manqueront pas de reconnaître les effets élaborés par Jan Kounen pour les scènes chamaniques de Blueberry, même si la maîtrise visuelle de Noé l’enterre sur tous les points. Dans ces moments de transe sensorielle, c’est tout juste si le film ne réussit pas à nous pénétrer de l’intérieur, créant une stimulation totale de la psyché et de l’organisme. De ces visions sous acide d’un univers en morphing mental, où l’on finit par lâcher totalement prise avec le réel, il ressort un puissant vide métaphysique que seul Stanley Kubrick avait su jusque-là mettre en évidence avec 2001 l’odyssée de l’espace.

De plus, outre le plaisir physique de s’aventurer dans un environnement futuriste et strié de néons stroboscopiques, lequel donne ainsi à Tokyo des allures de dimension parallèle psychédélique, la caméra de Noé fait surtout preuve d’une réelle faculté d’immersion tout en s’autorisant quelques portes de sortie bienvenues. A l’instar des hallucinants plans-séquences mis en place par Mikhail Kalatozov dans le définitif Soy Cuba, la caméra ose des mouvements impossibles, traverse les murs, pénètre la peau ou le cortex de certains personnages, surplombe les rues tokyoïtes le long de travellings incroyables, mais se focalise avant tout sur la psyché de son protagoniste. Enter the void a beau s’affranchir de toute frontière et prétendre à une totale désinhibition vis à vis des tabous, il reste l’un des seuls films (sinon le seul) à retranscrire de façon aussi limpide les interactions d’un cerveau humain en pleine contradiction. Pas seulement une expérience borderline, mais un voyage ultime aux confins de l’humain et de son abandon sensoriel.

VIE, MORT & RÉINCARNATION

Contre toute attente, l’autre continuité du cinéma de Noé, il faut surtout la chercher dans le scénario, puisque la filmographie du cinéaste est sans cesse parcourue par une interrogation primordiale : jusqu’à quel point la destinée de l’être humain est-elle malléable ou imprévisible ? Plus globalement, jusqu’à quel point l’existence de chacun peut-elle atteindre les cimes de l’absolu ? En effet, les personnages de ses films sont toujours des pions incontrôlables, dévorés par leurs pulsions primaires (tuer et baiser) et prisonniers d’une existence qui file en ligne droite jusqu’à un événement qui chamboule toutes les règles et modifie leur destinée. Dans Carne, une méprise déclenche un meurtre qui amène son protagoniste non seulement à la prison, mais aussi à être privé de ce qu’il a de plus cher (sa fille). Dans Seul contre tous, une série de mésaventures sociales et intimes lézardent peu à peu la morne existence d’un boucher nihiliste. Dans Irréversible, l’existence idyllique d’un couple heureux (dont la femme attend un heureux événement) se voit anéantie un soir d’été, lorsque la femme est violée et battue à mort dans un passage souterrain. Enter the void applique lui aussi la règle en la dédoublant : un accident prive les deux héros de leurs parents, et une altercation inattendue provoque la mort du protagoniste.

Sur la base d’une structure narrative en spirale qui nous absorbe à la manière d’un typhon éternel, Noé met donc sa mise en scène au service de sa dramaturgie, et continue d’œuvrer pour une inversion du temps au profit d’une logique thématique sans équivalent : dépassant le simple concept de « montagne russe visuelle », le cinéaste illustre avant tout une profonde histoire d’amour fraternel entre deux êtres marqués par la vie, dont l’amitié se voit contrariée par une série de malheurs et dont l’échappatoire réside finalement dans le déchaînement des folies (la défonce pour l’un, le sexe pour l’autre). Comme si chacun, inconscient de sa propre autodestruction, cherchait à s’évaporer dans une sorte d’éden cotonneux qui le priverait de l’extérieur pour le ramener vers l’intérieur, un peu comme une prise de conscience de sa propre fragilité en tant qu’être humain. Et d’un bout à l’autre, la provocation s’efface pour laisser place à la pureté, comme en témoigne de façon gonflée ce plan délicat où Oscar pénètre l’esprit de l’homme qui fait l’amour à sa sœur : très éloigné d’une possible suspicion d’inceste, cette scène se lit avant tout comme la tentative d’un frère de se rapprocher davantage de l’être aimé, dont il fut trop longtemps privé par les aléas du destin et qu’il s’est promis de protéger envers et contre tous, même au-delà de la mort.

Ne pas s’y tromper : avec ses va-et-vient incessants à travers différentes temporalités, le film rend plus bouleversante la tragédie qui se joue, et sublime la pureté originelle de cet amour entre frère et sœur, ce qui, du coup, empêche d’y voir une forme d’inceste. Et ce qui parachève le film, ce n’est juste que le bonheur de deux âmes en perdition, dont l’existence n’aura été construite qu’à partir du silence (celui d’une solitude infinie) et du bruit (celui de la mort qui rode), et qui, après s’être perdus pendant des années, réussiront par se retrouver à travers un acte d’amour. Dans Irréversible, le temps détruisait tout (enfin, presque…), ce qui n’est plus le cas ici, puisque la vie tente autant que possible de réunir ses propres miettes, de défier la mort jusqu’à l’extrême et de combler ce vide irrépressible qui menace à tout moment de les engloutir (faut-il y voir l’explication du titre original Soudain le vide ?).

Fable psychédélique sur des êtres humains en quête du frisson ultime de la vie, Enter the void doit également beaucoup à ses acteurs, lesquels s’abandonnent corps et âme au projet risqué de Gaspar Noé pour tout lui rendre au centuple : d’une part, un Nathaniel Brown qui réussit à paraître diablement expressif et vivant alors qu’il est filmé de dos pendant les trois quarts du film, et d’autre part, la révélation Paz de la Huerta, repérée récemment dans Choke ou The limits of control, actrice au regard triste et au jeu physique proprement génial qui n’oublie jamais de déverser des torrents d’émotion par son charisme animal. Dans la catégorie des rôles qui nécessitent un abandon complet de sa propre personne, on tient là une prestation d’actrice qui fera assurément date. Tout comme les incroyables techniques de filmage du chef opérateur Benoit Debie, déjà célébré pour son travail esthétique sur Vinyan ou Innocence, et qui, une fois de plus, tente de nouvelles approches stylistiques afin de capter les nuances du monde moderne. Un travail qui atteint ici un point de non-retour lors de la dernière demi-heure du film, notamment à travers la séquence déjà culte du Love Hotel : les filtres fluo, les nuances de luminosité et les délires stroboscopiques de Noé trouvent ici un zénith démentiel dans la description d’un univers déviant où le sexe devient l’exutoire ultime en même temps que la raison d’être de chacun. La parabole fulgurante d’un monde épileptique, sans doute…

De façon générale, en transformant peu à peu Tokyo en gigantesque paradis artificiel rempli de buildings futuristes où se dissimulent de vastes baisodromes, Noé ne fait qu’illustrer par l’image des vérités universelles : le sexe n’est pas simplement une caractéristique de la vie humaine, il en est surtout l’origine, la continuité, voire le moteur de l’existence. En cherchant à ce point à nous balader au-dessus d’un univers dont on ne contrôle pas le fonctionnement, le cinéaste interroge son propre support et semble sans arrêt abandonner son œuvre au regard du cinéphile. Pour quiconque cherche une cohérence cartésienne à cet univers imprévisible, la clé se trouvera probablement dans le Livre des morts tibétains, ouvrage bouddhiste cité à plusieurs reprises dans le film, qui décrit en son sein les différents états de conscience entre la mort et la réincarnation. Par ailleurs, dans les premiers moments du film, sur le trajet qui mènera le héros à sa mort, Noé prend le temps de détailler ce schéma de l’existence. Libre à chacun d’y voir un avertissement ou une prémonition, annonçant la réincarnation flamboyante des dernières minutes, mais on préférera y voir une sorte de mode d’emploi que le spectateur peut s’approprier (ou pas) pour se construire un repère dans le voyage qui va suivre. C’est aussi dans ce maelström intérieur et hallucinatoire que le film réussit également à se poser en œuvre de cinéphile, citant aussi bien Rainer Fassbender que Kenneth Anger sans pour autant mettre des mots sur des sensations qui n’en ont pas besoin…

Avec 2001, Kubrick cherchait à explorer l’infini et à le questionner. Ici, Gaspar Noé délaisse la philosophie et l’athéisme pour plonger dans la cosmogonie à l’état pur. Son but est avant tout de filmer l’invisible, de capter l’inexplicable, de le rendre palpable à travers une vision unique de ce qui se déroule après la mort, chose que peu de cinéastes ont eu les cojones de proposer à leur public. Une fois que l’enveloppe corporelle disparait du monde, que se passe-t-il ? Au vu de son final cataclysmique, le film fait preuve d’optimisme sur la suite des choses, mais laisse tout de même quelques pistes ouvertes sur la vie, la défonce, la baise et la mort. Rien n’est sûr, tout reste ouvert, et sur ce point précis, Gaspar Noé n’a pas seulement réalisé un chef-d’œuvre. Révolutionnaire, tragique, sidérant, hypnotique, éblouissant, virtuose, bouleversant, esthétique, universel : la liste des superlatifs n’en finit pas de s’allonger. Enter the void, ou l’expérience ultime…

1 Comment

Comment parler de ce film découvert en fin d’année dernière, sinon en relisant encore ce bel et talentueux article. Ce film, ce n’est pas sans appréhension que je l’ai regardé, que je m’y suis plongée, tout en étant un peu déroutée la première ½ heure. Puis, enfin, avant de quitter l’espace de la logique, sans hésiter, accepter que le temps se distorde et dans cette distorsion, faire ce voyage labyrinthique, sensoriel et épuisant. Aux images psychédéliques répondent les paroles de ce voyageur des limbes qui à travers ses souvenirs et d’autres corps, cherche à renaître. Noé nous a dans ce film ouvert les portes de la perception. Les portes de la perception c’est aussi le Titre d’un livre que j’ai lu autrefois, titre qui vient d’un poème de William Blake « Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l’homme telle qu’elle est, infinie » Alors oui, comme il est écrit dans ce beau texte, « Gaspar Noé a réalisé un chef-d’œuvre. Tragique , esthétique aussi sidérant que bouleversant »…. et puis, n’est ce pas comme le sont les « expériences ultimes » ? Encore merci.