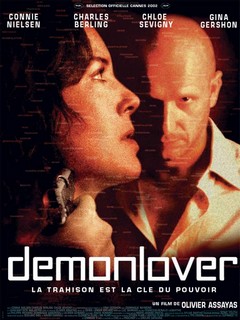

REALISATION : Olivier Assayas

PRODUCTION : Citizen Films, Elizabeth Films

AVEC : Connie Nielsen, Charles Berling, Chloé Sevigny, Gina Gershon, Dominique Reymond, Jean-Baptiste Malartre, Edwin Gerard, Thomas M. Pollard, Abi Sakamoto, Jean-Pierre Gos, Taro Suwa, Asian Shan

SCENARIO : Olivier Assayas

PHOTOGRAPHIE : Denis Lenoir

MONTAGE : Luc Barnier

BANDE ORIGINALE : Sonic Youth, Jim O’Rourke

ORIGINE : France

GENRE : Espionnage, Thriller

DATE DE SORTIE : 6 novembre 2002

DUREE : 2h00

BANDE-ANNONCE

Synopsis : À l’aube de la trentaine, Diane De Monx travaille pour une multinationale, le groupe d’Henri-Pierre Volf, qui a racheté TokyoAnime, une société japonaise produisant des mangas pornographiques en 3D. Deux firmes, Mangatronics et Demonlover, s’affrontent pour avoir l’exclusivité de ces nouvelles images, fort lucratives, sur Internet. Diane cache bien son jeu : elle a en réalité été recrutée par Mangatronics pour torpiller de l’intérieur les intérêts de Demonlover, qui a infiltré ses propres espions. Au fur et à mesure que la situation se complique, Diane en vient à basculer elle-même dans la cyber-réalité…

Après la révolution industrielle (Les Destinées sentimentales), la révolution virtuelle ? Après le passé du cinéma, le futur des images ? Lorsque Demonlover débarquait en mai 2002 au festival de Cannes (où il fut copieusement sifflé et conspué) puis six mois plus tard dans les salles (où il fut ignoré par à peu près tout le monde), les quelques réactions cinéphiles glanées ici et là oscillaient entre stupéfaction et incompréhension. Comment Olivier Assayas, jusqu’ici rattaché à de subtiles autopsies tchekhoviennes de l’intime ou à l’élévation de ce « cinéma de poche parisien » tant décrié, avait-il pu se lancer dans le registre du cyber-thriller ? C’était oublier que la patte Assayas, sur laquelle nous étions déjà revenus à l’occasion de la sortie en salles du génial Personal Shopper, est avant tout fixée sur le rapport à la contemporanéité, sur la façon dont le contemporain se voit soumis à diverses modes et métamorphoses, sur un cinéma expérimental – assez proche de celui des années 60-70 – qui se heurte tôt ou tard aux nouvelles formes d’images. Dont acte : sommet absolu d’une filmo éclectique qui a toujours gardé en même temps une ligne directrice des plus limpides, Demonlover épouse ainsi les contours – forcément séduisants – d’un thriller high-tech en terrain miné pour ensuite orienter le spectateur vers des chemins de traverse instables, sujets à une déréalisation de son propre espace et à une mise en perspective de ses propres outils de perception. L’hypothèse de départ, à savoir une prolifération des images qui ordonnerait à elle seule la mutation du contemporain, fait du film une expérience anti-passive dont il est impossible de revenir indemne. Parce que c’est une idée dans l’air du temps ? Oui, mais pas que : c’est surtout une idée à laquelle le cinéma de genre ne s’était alors jamais frotté. Loin des velléités spectaculaires d’un Matrix ou de l’introspection réflexive d’un Avalon, Demonlover se veut un trompe-l’œil à ciel ouvert : il faut ici appréhender le monde réel, saisir ce qui dirige l’évolution même de son mouvement, et sonder son enlisement dans la virtualité de l’image. Proposition d’un autre cinéma, novateur, prémonitoire, visionnaire, dont Assayas fut le premier vrai chantre, le temps d’un chef-d’œuvre unique en son genre.

METAPHYSIQUE DE L’IMAGE

D’abord la prolifération des sources. Quelles sources ? Celles du cinéma pour commencer en beauté, tant Demonlover, plus encore que le brillant Irma Vep tourné en 1996, s’impose comme le premier film cinéphile de son auteur, allant de la poésie contemplative d’un certain cinéma asiatique (citons au hasard Johnnie To) à l’obscurité narrative et hallucinatoire des meilleurs films de David Lynch (en particulier Lost Highway et Mulholland Drive) en passant par la réflexion matricielle de David Cronenberg sur l’interaction homme-machine dans l’espace social. Comme il est ici question d’images (qui plus est interdites), la connexion avec le ciné-psy de Toronto s’impose d’elle-même, faisant ainsi de Demonlover le Vidéodrome du 21ème siècle. On exagère ? Jugez plutôt : son intrigue ne s’en éloigne pas (une corporation se lance à la recherche d’images nouvelles et dures pour alimenter ses programmes), son protagoniste obéit au même trajet déviant et subjectif (une entité sûre d’elle qui saute tête la première dans le dédale liquide de ces images violentes jusqu’à y noyer son propre désir) et sa « morale » opère un prolongement de celle du film de Cronenberg (les images nous regardent plus que nous les regardons). Si prolongement il y a, où réside donc la nouveauté ? Peut-être dans l’assurance déroutante d’un personnage difficile à cerner (l’espionne Diane, magnifiquement incarnée par Connie Nielsen) dont le basculement de l’autre côté du miroir (de l’écran ?) s’opère au détriment d’une boulimie d’images stricto sensu. Voir cette jeune femme se connecter à un site web de torture réelle sensé procurer un plaisir interdit à ses abonnés payants est le signe de sa future évaporation dans un monde dominé par l’image : Assayas y capte tous les enjeux actuels, de la phase de connexion (un geste mécanique, nourri par la solitude) à celle d’exploration (un geste tremblant, nourri autant par la peur que par la jouissance), allant ainsi jusqu’à interroger l’âme supposée des images animées.

Mais qu’entend-on exactement par « image » ? Pas seulement une virtualité visualisée à travers un écran, mais aussi un réel très concret qui en arrive lui-même à se virtualiser in extenso. L’univers de Demonlover est comme une apnée imposée à un spectateur qui perçoit alors en circuit fermé ce que l’air ambiant tend à passer sous silence : des multinationales qui se disputent le pactole des images interdites (hentaï, snuff-movies, jeux vidéos en 3D pour adultes…), une guerre souterraine et sans pitié entre des organisations rivales (Demonlover et Mangatronics) pour le contrôle d’une importante entreprise japonaise (TokyoAnimé), un environnement glacé et immaculé où le dévoilement du double jeu de tout un chacun (ici, on ment, on séduit, on manipule et on tue, sans remords ni états d’âme) accentue autant la déréalisation de l’univers que les flux transactionnels d’image et de pouvoir. Celui ou celle qui évolue dans cet espace factice est une « image », un faux-semblant qui cache bien son jeu, surtout lorsque les jeux de pouvoir s’accompagnent d’un pouvoir de séduction jamais facile à clarifier. Cela explique pourquoi le jeu des trois actrices principales (Connie Nielsen, Chloé Sevigny, Gina Gershon) paraît « ailleurs », décalé, pour ne pas dire déphasé et erratique : leur beauté irréelle proche de celle d’un mannequin, leur faculté à passer d’une langue à l’autre avec un naturel déconcertant, l’absence de certitude sur leur identité réelle, tout cela sert la désorientation de leur personnage et la prolifération d’un vaste bain d’images. On en prend le pouls grâce au personnage de Diane : cette jeune femme froide et arriviste, sorte d’espionne industrielle qui devient peu à peu Alice au pays des images pornos, est un mystère irrésolu – son véritable prénom ne sera jamais révélé – dont seul le corps devient signe d’une manifestation du réel (celui-ci est ici centre d’attention de la caméra d’Assayas : dans une piscine, dans une partie de squash, dans une séance de massage, dans des ébats sexuels, etc…). Le corps dans Demonlover est la seule trace du réel. Mais quand l’image le souille et le travestit, il y a contamination.

Cette contamination, Assayas la préfigure avec brio en focalisant sa première demi-heure sur la dimension abstraite de l’environnement visité. Première scène : dans le compartiment première classe d’un avion de ligne, des hommes et des femmes d’affaires de tous horizons somnolent sur leurs sièges ou discutent en silence de leurs contrats, et ce alors que des images violentes et muettes inondent les écrans vidéo. Déjà cette idée d’un monde de l’argent abstrait qui reste indifférent à (ou se croit au-dessus de) un monde extérieur qui paraît s’embraser en boucle. A la manière d’un Steven Soderbergh nouvelle période, Assayas pose d’entrée tous les enjeux esthétiques, thématiques, spatiaux et politiques de son film : le monde réduit à une toile arachnéenne de flux et de réseaux, des lieux de transit qui sont autant d’espaces anonymes et interchangeables (la scène de l’aéroport incarne ce vertige très actuel en laissant la caméra switcher d’un personnage à l’autre et valser autour d’eux), une technologie moderne qui prolifère de partout, des gestes et des discussions qui sont autant de preuves tangibles d’un théâtre social et superficiel, une aristocratie cosmopolite qui dessine le visage du néocapitalisme… Les demi-dieux de cette Olympe affairiste, a priori de simples businessmen motivés par la conquête des marchés, sont en réalité des agents doubles : Diane, bien sûr, mais aussi la vénéneuse Karen (Dominique Reymond), l’orgueilleuse Elise (Chloé Sevigny) et l’inquiétant Hervé (Charles Berling, avec la boule à zéro façon Bruce Willis). Leur patron à tous et à toutes, joué par Jean-Baptiste Malartre, porte même le nom de Volf – un jeu phonétique qui se passe de commentaire. L’entreprise elle-même, monde sous cloche à la coquille feutrée et policée, installe une communication horizontale à double visage : brouhaha infernal dans la vaste salle de marchés, silence de mort dans les bureaux des étages supérieurs. Et les discussions, alors ? Juste des réunions et des dîners faussement enjoués où l’on cause culture, pornographie, achats complexes, commerce d’images interdites et craintes de procès. Encore une illusion, encore une image qui en cache une autre – celle d’une guerre sale et violente où la fin justifie les moyens.

NOUVELLE MATRICE

Disons-le d’emblée, le scénario s’avère des plus riches avec sa maîtrise folle des retournements et des coups bas en cascade (le cynisme et la perversité s’exercent ici sans la moindre retenue), signant ainsi la sensibilité indiscutable d’Olivier Assayas pour ce cinéma de genre qu’il a tant défendu tout au long de son parcours de critique ciné. En tant que thriller, Demonlover tient d’autant plus en haleine qu’il zappe un à un les artifices les plus systématiques du genre, que ce soit la caractérisation de personnages-stéréotypes à la fonction uniforme ou l’emploi d’une bande-son qui surligne l’action au lieu de l’accompagner. Le thriller selon Assayas, c’est d’abord une atmosphère capable d’imprégner et d’évoquer. Et on peut d’ailleurs considérer, avec un peu de recul, que le cinéaste a su éviter LE piège qui lui pendait carrément au nez au vu de son processus d’approche : vouloir rendre compte du monde extérieur (celui que l’on vit, mais aussi celui que l’on construit) présente le risque d’intégrer ce que l’on souhaite critiquer ou mettre en perspective. Conscient que son film lui-même fait partie de ce régime d’images qu’il souhaite appréhender, Assayas s’efforce de fuir tout jugement préfabriqué (zéro morale à relever ici) et de réfléchir à la question via l’impitoyable objectivité de son montage. D’où le fait que, au sein même des scènes les plus « classiques » de Demonlover, se déploie à intervalles réguliers un kaléidoscope brutal de zappings télévisuels, d’explosions diverses, de défilés de mode, d’animations violentes en 3D, d’extraits de films pornographiques (dont un réalisé par… Kiyoshi Kurosawa !), de séquences hentaï ou d’images épileptiques de snuff-movie sur Internet. C’est qu’Assayas, auteur et expérimentateur qui enfile ses deux casquettes à la perfection, choisit ici de confronter ses propres images filmées aux différentes productions d’images actuelles, les unes ne pouvant pas exister au détriment des autres. Son but n’est pas de hiérarchiser ces dernières, encore moins de mettre en cause leur gratuité ou leur vulgarité, mais de les laisser contaminer l’espace et l’imaginaire du récit par leur seule omniprésence, jusqu’à exister indépendamment du récit.

Dans un sens, la facilité du projet aurait pu consister à interroger la fascination (ou la répulsion) que ces images exercent sur son spectateur, la façon dont elles flattent ses pulsions, affectent sa sexualité ou influent sur son schéma interne, ce qui n’aurait pas manqué de réduire le film à un gros brûlot moralisateur contre les méfaits d’Internet. Rien de tout ça ici, la seule absence de distinction des images actuelles au sein même du montage suffisant ici à contredire toute lecture orientée sur le terrain idéologique. On retrouve surtout ici ce que Brian De Palma tentera de faire quelques années plus tard avec Redacted, à savoir un authentique film-concept nourri à la pulsion entriste qui part de l’hypothèse suivante : nier le lien intrinsèque entre les images réelles (celles que le cinéaste pioche ici et là) et les images du film (celles que le cinéaste conçoit lui-même) revient à nier la réalité, puisque les deux obéissent au même procédé de représentation et que ce sont elles qui lui donnent sa nature très contemporaine. Le temps d’une virée dans un night-club tokyoïte, Assayas mettait déjà cartes sur table : cette surabondance d’images flashy et stroboscopiques était alors mise en commun avec son bidonnage en coulisses (on voyait alors les DJ et les employés du club monter les images en temps réel) par la seule force du plan-séquence. Même la scène d’ouverture de Demonlover dans l’avion – décidément le meilleur point de départ qui soit ! – en donnait déjà un signe clair : dans ce ciel des idées abstraites et matérialistes, Diane avait beau écrire attentivement ce que lui dictait Volf sans se soucier des écrans fixés au-dessus d’elle qui crachaient de l’ultraviolence muette, elle était déjà piégée parce que déconnectée de la réalité – son devenir morbide et virtuel était déjà écrit dans ces images violentes qui allaient peu à peu la faire chuter de très haut.

On saisit donc qu’Assayas joue continuellement de son héroïne comme d’un palimpseste à visage humain : d’abord stimulée par une lecture dialectique du monde (réfléchir, agir, contrôler), ensuite soumise à une lecture existentielle de la réalité (craindre, subir, abdiquer), Diane a cela de paradoxal qu’elle existe toujours plus en tant que personnage dès lors que son image se dissout dans un bain de scènes brouillées et fragmentées. Dans la première partie du film, son visage au teint diaphane paraît simplement troublé par les images qui font alors office de contrechamp : cette chaîne pornographique qu’elle regarde fascinée dans sa chambre d’hôtel de Tokyo, ce hentaï à la sauce Urotsukidoji – à base de nymphettes éplorées et livrées en pâture à des tentacules géantes – dont elle découvre les images avec Hervé lors d’une visite dans les ateliers de production de l’entreprise TokyoAnimé, etc… Peu après, au terme d’une scène de vol de documents confidentiels où elle escalade la façade d’un immeuble grimée en néo-Fantomette à la combinaison moulante (on repense alors à la Maggie Cheung d’Irma Vep), c’est le black-out brutal, le trou noir intégral. Changement radical de parti pris : Assayas amorce alors une seconde moitié de film à la Mulholland Drive où se recompose soudain une réalité plus trouble, plus indécise, avec des personnages qui évoluent dans une curieuse apesanteur psychologique. Dès lors, l’image de Diane n’aura de cesse que de se brouiller : le visage pixellisé par l’effet commun de la nuit et de la pluie lors d’une virée en voiture, le physique redéfini par la force commune de la vidéo et du fantasme (costume SM en latex, costume kitsch de Diana Rigg dans Chapeau melon et bottes de cuir, panoplie virtuelle de la Tornade de X-Men).

Ces images floues, durant lesquelles Assayas a de temps en temps la suprême malice de ne pas trop « faire le point » (une technique indissociable du travail du chef opérateur), sont précisément celles où le personnage de Diane devient incapable de « faire le point » (en gros, qu’est-ce qui lui arrive ?). La lecture du rêve est bien entendu chuchotée de par la dimension lynchienne des choix de découpage : le meurtre sauvage d’Elaine (Gina Gershon) a-t-il vraiment eu lieu ou n’était-ce qu’un cauchemar de celle qui pensait l’avoir commis ? L’élégance plastique des images et la chorégraphie virtuose des mouvements de caméra, toutes deux couplées à une extraordinaire bande originale composée par le groupe Sonic Youth, donnent ainsi naissance à une ambiance onirique, propice à l’annihilation de tout self-control (le spectateur lui-même est aussi visé que l’héroïne) et de la dichotomie réel/virtuel. Son intrigue de thriller étant vouée à l’effondrement programmé, Assayas fait alors de même avec son montage, enfilant les cuts secs et abrupts qui rendent les scènes volontairement hachées et incomplètes (est-ce un hasard si on a alors l’impression de zapper sur plusieurs chaînes de télé ?), usant de perspectives en lien direct avec l’espace virtuel évoqué par les enjeux du récit (voyez ce plan subjectif d’un hélicoptère qui évoque un jeu vidéo de type simulateur de vol), revêtant une esthétique dense et protéiforme où les écrans et les baies vitrées se bornent à refléter des êtres désincarnés. Le temps d’une halte a priori banale dans une station-service où Diane prend de l’essence, le cinéaste filme certes les gestes concrets mais s’attache majoritairement à enregistrer les effets abstraits, en particulier via les bruits environnants (pompe, sonnerie de téléphone, lecteur carte, caisse enregistreuse, etc…). La réalité n’est plus que ça : une virtualité faite monde où le facteur humain se limite à des neutrons sans affect, y compris Diane qui gagne pourtant en humanité et redevient un être de chair capable de sentiments sous l’effet d’un rapport de force inversé et des éclaboussures de sang. Et lorsque s’ouvrent les portes du Hell Fire Club, le film quitte soudain son récit pour basculer dans son envers terrifiant via une scène finale tournée en 35mm : connecté à ce site de torture, un ado transforme alors Diane en pur objet de fantasme, en image soumise à l’appétit carnassier des internautes anonymes. De ténébreuses perspectives ouvertes pour une conclusion qui fait froid dans le dos.

Fausses pistes et faux-semblants s’enchaînent donc sans discontinuer au sein d’un espace hallucinatoire où une héroïne accomplit le pire « saut dans le vide » qui soit : conclure un pacte quasi faustien qui consiste à récupérer sa vie en échange de son image. Au fond, la scène finale de Demonlover est sans aucune ambiguïté sur ce qui ordonne désormais notre rapport aux images : la douleur de l’autre ne présente aucune valeur pour celui qui est de l’autre côté de l’écran, puisqu’elle est désormais noyée dans le bain virtuel de la représentation. C’était sans doute, pour Assayas, la meilleure façon d’aller jusqu’au bout de son exploration de tous les débordements mis en perspective par son film. Sans défendre de thèse critique ni singer le père-la-pudeur fustigeant la banalisation de la violence filmée, mais au contraire en appliquant un art savant du dérapage contrôlé, il se contente ici de sonder et de rendre perceptible jusqu’au malaise ce monde contemporain soumis au plus incontrôlable des vertiges, avec le cinéma comme moteur sensoriel. Interroger le champ lexical de la représentation au sein même des enjeux humains les plus matérialistes qui soient, flotter au cœur de cette « modernité aseptisée » qui ne jure désormais que par l’abstraction pure et l’immensité architecturale (Antonioni et Baudrillard ne sont jamais bien loin), sonder l’enlisement du « réel » dans une réalité artificielle dominée par l’image : telle est la triple grandeur de cette inestimable proposition de cinéma.

1 Comment

D’abord un grand merci pour ce film qui m’a beaucoup plu (autant que perturbée) Perturbant d’autant que le thriller classique, genre film d’espionnage, cède la place à autre chose et que c’est l’impact visuel qui prend vite le pas sur le reste, qui sollicite toutes les pulsions scoptophiliques. Un film plein de faux semblants, prenant plusieurs directions, qui joue avec l’ambiguïté des images (entre images fantasmées, scènes réelles et tout un imaginaire virtuel devenu interchangeable) . En installant tout du long un mouvement de fascination- attraction, autour de la dimension de la violence, de l’exploitation du corps (snuffmovies réalisés à des fins commerciales) , du pouvoir cynique des milieux d’affaire et des ambitions démesurées. Quand je pense qu’il a 20 ans, c’est très prémonitoire de sa part avec le développement du virtuel des images et de leur exploitation parfois plus que malsaine. Très bel article bien éclairant et toujours aussi passionnant.