REALISATION : Billy Bob Thornton

PRODUCTION : Columbia Pictures, Miramax

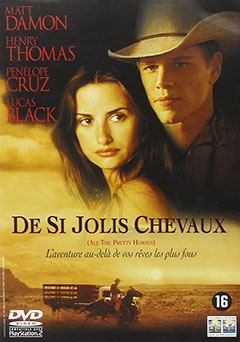

AVEC : Matt Damon, Penélope Cruz, Henry Thomas, Lucas Black, Sam Shepard, Robert Patrick, Bruce Dern

SCENARIO : Ted Tally

PHOTOGRAPHIE : Barry Markowitz

MONTAGE : Sally Menke

BANDE ORIGINALE : Larry Paxton, Marty Stuart, Kristin Wilkinson

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : All the Pretty Horses

GENRE : drame

DATE DE SORTIE : 6 juin 2001

DUREE : 1H56

BANDE-ANNONCE

Synopsis : En 1949, John Grady Cole n’a jamais connu d’autre vie que celle du ranch : les chevaux sont sa grande passion, le grand air sa religion. Pourtant, lorsque sa mère décide de vendre la propriété familiale où il a grandi, il se retrouve désemparé. En compagnie de son meilleur ami, Lacey Rawlins, qui le suit depuis toujours, John décide de jouer la carte de l’aventure. Les deux jeunes gens comptent tenter leur chance au Mexique. Là-bas de grandes haciendas perpétuent le mode de vie des cowboys.

Mutilé par les studios, De si jolis chevaux est aujourd’hui tombé dans l’oubli. Un châtiment mérité ? Tentons de tirer les choses au clair en revenant sur l’excellent roman de Cormac McCarthy, la production agitée du film de Bob Thornton et l’état catastrophique du seul montage connu à ce jour.

JUSTICE PARTIALE

L’Histoire est injuste. Après tout, on dit bien qu’elle est écrite par les vainqueurs. Que cela plaise ou non, ce sont ceux qui ont le pouvoir qui façonnent ce que les générations futures retiennent. Certes, nous aimons penser que le temps fait son œuvre et répare les erreurs du passé. Ils sont bien là les travailleurs acharnés qui bataillent pour rectifier les irrégularités enseignées comme vérité, ils redéfinissent l’Histoire, rendent leur authenticité à des récits qui pourraient éclaircir notre époque une fois corrigés. Cependant, aussi louable soit-elle, cette quête de vérité n’en reste pas moins orientée et on le voit bien dans le domaine du cinéma. La réhabilitation est évidemment déjà dépendante de son contexte puisqu’elle est logiquement une réaction à ce qui est jugé d’importance ou non. Mais la nature même du sujet de la réhabilitation vient rarement de notre propre fait. Si le cinéphile se veut un explorateur, il s’oriente souvent vers des domaines plus ou moins cartographiés. Quand on cherche à redorer la stature d’un artiste spolié et jeté hâtivement aux oubliettes de l’Histoire, c’est souvent parce qu’il avait déjà son lot de défenseurs à son époque. Probablement étaient-ils en petit nombre mais ils existaient. Leur ferveur était la graine qui assurerait une potentielle reconnaissance dans le futur. Qu’en est-il de ceux qui n’auront pas su se faire entendre en leurs temps ? Ceux dont les rares admirateurs n’auront pas su/pu entretenir la flamme de l’enthousiasme ? Ceux-là resteront à jamais des oubliés qu’ils le méritent ou non.

En 2017, la fondation de Martin Scorsese estimait que la moitié de la production américaine antérieure à 1950 était définitivement perdue. Cette statistique grimpe à 90% pour les œuvres antérieures à 1929. Ce qui a survécu a pu être sauvé par le hasard ou parce qu’il a été jugé digne d’être préservé. A cela se rajoute la situation des films mutilés. Les long-métrages existent toujours et sont accessibles par le public mais dans une version reflétant partiellement la vision du réalisateur à la suite de coupes ou modifications exigées par le studio. Il peut y avoir un désir de réparer un tort et redonner à une œuvre toute la splendeur dont elle a été privée. Seulement, cette ambition nécessite là encore une passion préexistante. On peut comprendre par exemple que des chercheurs ont consacré des années d’efforts à rechercher la version complète du Metropolis de Fritz Lang. Certes, c’est une œuvre échaudée par la critique à sa sortie ; mais elle est signée d’un cinéaste unanimement reconnu, ce qui a aidé à s’y replonger et a permis de le reconsidérer comme un monument même dans son montage amputé. Toute œuvre n’a pas droit à une telle réhabilitation et donc restauration alors que potentiellement elle le mériterait. Pour certains, la sanction imposée à l’époque sera irrémédiable. Face à des échecs financiers et critiques, les studios peuvent juger inutile de conserver le matériel de certaines productions. On sait ainsi que l’éventualité de découvrir une version intégrale d’Event Horizon de Paul W.S. Anderson ou La Lune dans le caniveau de Jean-Jacques Beineix est absolument nulle. Pour d’autres, il manque juste la motivation.

TERRE DE LIBERTE ?

Cela nous conduit à évoquer l’époque de Miramax dans les années 90. Bien avant l’explosion médiatique de ses pratiques d’harcèlement sexuel, Harvey Weinstein était surtout connu comme un « harceleur tout court ». Peter Biskind documenta largement son comportement dans le livre Sexe, Mensonges et Hollywood. On connaît certes la tendance de Biskind à forcer le trait mais son ouvrage n’en relevait pas moins ses méthodes douteuses. Si certains réalisateurs comme Quentin Tarantino seront dans ses petits papiers et n’auront rien à craindre, il n’en ira pas de même pour d’autres. On voit se répéter un schéma de séduction : il promettait monts et merveilles à des cinéastes pour mieux les engueuler lorsqu’ils usaient de cette supposée liberté artistique. S’en suivait une phase de culpabilisation où Weinstein affirmait avoir été trahi pour mieux se draper dans un rôle de sauveur et légitimer la modification du film. Si le cinéaste critiquait ces altérations, Weinstein en remettait une couche en clamant que ledit artiste était un égoïste mettant financièrement en danger le studio et plus encore ses employés.

Certains arriveront à résister à la tempête et d’autres succomberont. Évidemment, les objets mutilés affichent de telles cicatrices qu’ils ne génèreront guère d’éloges. Ils ne récolteront qu’indifférence et celle-ci perdure aujourd’hui. Un exemple type serait Studio 54. Consacré au légendaire club new-yorkais, le film de Mark Christopher fut largement remanié pour rendre ses personnages plus sympathiques et… « moins homosexuels ». Quinze ans plus tard, Mark Christopher arrive enfin à sortir sa director’s cut au cinéma… et globalement, tout le monde s’en moque ! Le film n’a pas retenu l’attention hier et il ne le fera pas plus aujourd’hui. C’est probablement un sort similaire qui attendrait Billy Bob Thornton s’il sortait désormais la director’s cut de De si jolis chevaux. L’ironie est que son film incarne cette idée même de rêve brisé. Car si tant de personnes se sont laissé avoir par les promesses de Weinstein, c’est bien parce qu’il représentait un renouveau du cinéma indépendant américain.

REVE D’ENFANT

Au commencement, De si jolis chevaux est le sixième roman de Cormac McCarthy. Premier volet de la trilogie des confins (suivront Le Grand Passage et Des villes dans la plaine), il relate le périple John Grady Cole et son ami Lacey Rawlins jusqu’au Mexique. Adolescents déçus de leurs vies actuelles, ils s’enfuient pour trouver une existence de cow-boy, plus libre et plus pure. Dès les premières pages, McCarthy transmet l’ombre mortifère planant sur eux. En débutant avec l’enterrement du grand-père de Grady, il joue avec l’idée d’un monde qui s’éteint. Le ranch déjà mal en point financièrement ne peut plus tourner et Grady ne peut pas compter sur ses parents. Son père malade est irrémédiablement brisé par la guerre. Quant à sa mère, elle a fui le ranch pour suivre une carrière d’actrice (apparemment peu florissante). C’est un chemin finalement similaire à sa génitrice que va emprunter Grady, se destinant donc à reproduire les erreurs de ses aînés. Il ne peut accepter de voir son monde disparaître et cherche à en retrouver une saveur de liberté – rien de plus qu’un rêve d’enfant.

Dans son style aussi poétique que sombre, McCarthy n’hésite pas à jeter un regard dur sur leurs motivations. Il traite ses deux protagonistes en grands enfants aveugles, jaugeant le monde par leur seul regard et dont les ambitions tiennent de la plus totale fantaisie. Il place ainsi sur leur chemin des indicateurs de leur propre errement dont ils resteront inconscients. McCarthy met notamment dans les pattes du duo le personnage de Blevins. Garçon plus jeune à tendance affabulatrice et au comportement désordonné, il tend un miroir sur leurs propres agissements. Leur réaction envers lui sera teintée de colère et d’agacement, ne supportant pas ce rappel à leur infantilisme. Ça n’est pas un hasard s’ils semblent accomplir leur rêve initial lorsqu’ils se débarrassent de lui.

Gagnant un emploi dans un ranch, ils vivront un temps de leur labeur. Sous l’admiration de tous, il capture et débourre des chevaux à longueur de journée. Il reste donc aveugle à l’envers du rêve. Leur travail consiste littéralement à dompter des chevaux sauvages pour qu’ils soient montés, soit de les priver de la liberté qu’ils ont eux-mêmes si recherchée. Leur talent et respect pour l’animal n’enlève rien à ce fait. Grady aura la même inconscience lorsqu’il s’engage dans une histoire d’amour avec la fille du propriétaire. Il a beau se dire lucide sur l’impossibilité de la romance, il y persiste en croyant que son mérite lui permettra d’aller à l’encontre de l’ordre sociale. Bien sûr, McCarthy les fait ensuite passer dans l’envers du rêve. L’herbe n’est pas plus verte chez le voisin et un monde de lumière sous-entend forcément l’existence d’un monde de ténèbres. La réapparition de Blevins sonne l’heure de la révélation et sa mise à mort hors-champs entérine la fin de l’enfance.

Conduit en prison, Cole et Rawlins se confrontent à l’autre part de la vie d’hors-la-loi. Alors qu’ils en plaisantaient lors du voyage, ils font faire face à la brutalité d’une lutte pour survivre et de la nécessité de tuer. En sortant de cette épreuve, Cole pense pouvoir conserver certaines vertus d’honneur mais tous ses autres objectifs tombent à l’eau. Son histoire d’amour n’ira pas plus loin qu’une passion passagère. Sa vengeance sur le policier qui a tué Blevins lui sera dérobée. La récupération de ses chevaux pour les rendre à leurs propriétaires le mènera dans une impasse. Sa recherche des parents de Blevins se révèle vaine. Le seul autre Blevins qu’il rencontrera sera son antithèse, un révérend pratiquant ses prêches grâce à un appareil radiophonique. Soit un mode de vie survivant en s’adaptant à la technologie moderne. La marche du monde broie les idéaux qui ne feront pas de même. McCarthy achève son récit en bousculant le cliché du cow-boy partant dans le soleil couchant. Il n’y aura pas d’espoir de retour pour un cavalier ne devenant plus qu’une ombre. Un instant plus tôt, il croisait des Indiens en berne campant à côté de puits de pétrole. McCarthy rappelle ainsi que si le pays recherché par Cole a été dévoré et celui-ci avait déjà dévoré son prédécesseur.

PLUS DURE SERA LA CHUTE

Il est de bon ton de considérer que les cadres des studios sont des incultes, des commerciaux entièrement focalisés sur les études marketing et la politique financière. C’est certainement exagéré même si l’actualité récente fait se rapprocher la caricature et la réalité. La production de De si jolis chevaux pousse aussi à valider ces préjugés. Il n’y a qu’une question à se poser : Combien de personnes du studio ont véritablement lu le roman de Cormac McCarthy lorsque les droits ont été acquis ? Probablement pas grand monde vu la manière dont ils ont voulu vendre le film. Il y a de quoi faire les yeux ronds devant une bande annonce promettant une grande épopée romantique. Et que dire de cette affiche clamant que certaines passions ne peuvent être apprivoisées ? C’est littéralement l’antithèse du propos du livre ! Billy Bob Thornton sent cette incompréhension dès son arrivée sur la production. Récupérant cette adaptation initialement pensée pour Mike Nichols, il redoute les soucis liés à une discordance de vision. Il en vient même à demander au studio de réduire de moitié le budget de cinquante millions de dollars pour s’assurer d’avoir la paix. Rien n’y fait et la prévisible catastrophe aura lieu.

Peut-être le lien entre la carrière de Billy Bob Thornton et le parcours du héros du livre était-il trop fort ? Comme indiqué plus haut, les années 90 représentent une période rêvée pour le cinéma indépendant américain. Billy Bob Thornton va profiter de l’allégresse de cette période. Installé à Los Angeles depuis le milieu des années 80, sa carrière d’acteur ne décollera pas pendant très longtemps. Il rejoindra les rangs des comédiens vivant de petits boulots avant de craquer. L’Histoire veut qu’il ait croisé le chemin de Billy Wilder lui conseillant d’écrire ses propres scénarios. Cela donnera l’excellent Un faux mouvement réalisé par Carl Franklin en 1991. S’ensuit un début de reconnaissance l’amenant à réaliser son premier film Sling Blade en 1996. Pour acquérir ce drame redneck, Harvey Weinstein grillera la politesse à tous ses concurrents en mettant dix millions de dollars sur la table. A l’époque, c’est un record et ce genre de pratique inflationniste n’a jamais de bonnes conséquences. La preuve en est que Sling Blade est un échec en salle lors de sa première sortie. Le film deviendra rentable lors de la campagne des oscars où Weinstein laissera libre court à ses méthodes promotionnelles aussi agressives que discutables. Comme on ne se refait pas, Weinstein tentera également de mettre la main sur le montage pour le faire passer en dessous de la barre des deux heures. Ayant connu le succès sur le tard, Thornton n’est pas aussi influençable que des cinéastes plus jeunes. Après moults disputes, Thornton ne raccourcira son film que de quelques minutes. Cela n’empêchera pas Weinstein de mettre une option sur les prochains films de Thornton afin qu’il rejoigne son écurie. Pour autant, les problèmes de De si jolis chevaux ne viendront pas directement de lui.

En effet, c’est du côté de Columbia Pictures que les problèmes se déclencheront. Au début, tout est parfait. Le studio est ravi d’embaucher un réalisateur en pleine ascension sur une production déjà actée comme magnifique. Certes, ledit réalisateur a quelques exigences. Il veut imposer ses propres collaborateurs que ce soit le directeur de la photographie Barry Markowitz ou le scénariste Tom Epperson pour retoucher l’adaptation signée par Ted Tally. Rien d’alarmant et le studio accepte bien volontiers. Alors que Leonardo DiCaprio ou Brad Pitt sont approchés pour le rôle principal, c’est Matt Damon grand fan du roman de McCarthy qui est retenu. Toute latitude est offerte à Thornton pour livrer sa vision cinématographique du livre. Tout changera quand le premier montage est projeté.

Amy Pascal et les autres exécutifs doivent découvrir tardivement ce qu’est l’histoire de McCarthy. Évidemment, c’est la panique. Celle-ci a été beaucoup attribuée à la longueur excessive de ce montage située entre trois et quatre heures. Comme souvent, il y a une mésentente commune sur cette durée. Elle doit correspondre à la version de travail, premier bout-à-bout cumulant tout ce qui a été tourné. De l’aveu de Thornton, la director’s cut est en réalité d’une durée de deux heures quarante. Une durée imposante donc mais aucunement irrationnelle. Elle n’aurait absolument pas choqué les dirigeants du studio si l’œuvre correspondait à ce qu’il attendait. Or la noirceur dépressive de l’œuvre n’a rien des grandes envolées romantiques fantasmées.

FILM FANTOME

Pour « sauver » le film, le studio veut entièrement revoir le montage. Chose courante, le contrat de Thornton ne lui garantissait le final cut que si le film faisait moins de deux heures. C’est en dessous de cette limite que le studio voudrait ramener le montage. S’ensuivra une bataille entre Thornton et la Columbia qui mènera à une impasse. La Columbia laisse alors Harvey Weinstein gérer le bébé. Évidemment, il profite de la situation pour se faire passer pour un bon samaritain et prétexter face à Thornton qu’il ne peut plier face aux décisions de la Columbia (ça n’est bien sûr pas le cas). Il sort alors une de ses stratégies imparables. Il organise une projection-test dans le multiplexe d’un centre commercial en pleine période de noël. Le public n’est évidemment aucunement d’humeur à voir un film aussi sombre. Les commentaires démolissent le film et Weinstein les utilisent pour obtenir gain de cause. Au bout du compte, environ cinquante minutes de film sont retirées.

En l’état, à quoi ressemble le film « terminé » ? Pour le scénariste Tom Epperson, ce montage ne représente que le squelette de l’adaptation qu’il a écrite. Et c’est effectivement cette impression qui prédomine. Le long-métrage suit de façon très proche le roman. Tout (ou au moins l’essentiel) est là. Pourtant, le déroulement de l’histoire se fait sans vie. Rien ne semble véritablement exister. Les personnages sont des pantins ; les images sont disposées sans grand sens et le récit n’a pas d’âme. Comme souvent avec ce genre d’œuvre tronquée, il est compliqué de localiser l’origine du problème. On aimerait penser que le montage original de Thornton est une adaptation parfaite mais nous n’en avons aucune garantie. En l’absence de comparaison, comment juger si qualités et défauts du montage proviennent de choix stylistiques de la part de Thornton ou de remaniements du studio ?

Les interrogations se bousculent dès la séquence d’ouverture. Le film débute sur un plan très approprié, celui de chevaux libres galopant dans la nuit. L’éclairage très violent donne une dimension fantomatique au plan. Il s’en dégage une beauté mortifère prophétisant le contenu (théorique) du film. Le fait que ce plan s’enchaîne directement sur les deux protagonistes discutant de la mort ne semble pas non plus innocent pour lancer l’histoire. Ce début pourrait donc apparaître comme un choix délibéré de Thornton. Cependant, le doute s’immisce immédiatement après. De toute évidence, ce qui devait être le premier acte a été terriblement raccourci pour commencer le plus rapidement possible le voyage. L’installation devient un flot de séquence si rapide qu’il laisse trop peu de place pour s’imprégner des émotions de son héros. Tout se réduit à une valeur informative, nous rendant peu sensible aux raisons du départ de son héros. La scène de Grady avec son père en est assez emblématique puisque n’appuyant guère sur la nature de leur rapport. Formellement, on sent également le chaos du raccourcissement dans la manière quasiment absurde dont s’enchaînent paysages ensoleillés et nuageux. S’il y avait clairement un choix de photographie en accord avec la narration, le résultat n’est ici que transition brutale et sans construction. Le raccourcissement est clair mais il est donc plus compliqué d’en déterminer l’ampleur.

Peut-être le montage de Thornton bien que plus long avait déjà cette idée de jouer avec ce côté flot de séquences. On se prête à croire que le director’s cut collerait encore plus au livre de McCarthy. Or on sait qu’une adaptation est toujours faite de trahison au matériel d’origine. Thornton peut avoir des idées divergentes sur la structure et rien ne nous dit si elle fonctionne bien. Un élément du casting appuie cette hypothèse. Il s’agit de la présence au générique de l’acteur Jesse Plemons. Alors âgé de onze ans, Plemons devait jouer la version enfant de Matt Damon. Toutes ses scènes ont été supprimées du film. On ne sait pas à quoi elles peuvent correspondre puisque le livre de McCarthy ne comporte pas véritablement de flashbacks. Il y a quelques évocations de l’enfance de Grady au ranch mais aucune scène très concrète. Il s’agit donc d’un apport de Thornton et on reste très interrogatif comment ces passages s’inséraient dans l’histoire.

SANS RESPONSABLE

Tout n’est qu’incertitude. Le voyage en compagnie de Blevins met surtout l’accent sur la manière dont il fait ressortir le comportement enfantin des deux protagonistes. Il est mis de côté leurs agacements qui pourraient les rendre désagréable. Choix d’adaptation de Thornton pour mieux rendre cinématographiquement la relation des protagonistes ou conséquence de l’éviction d’autres séquences ? Le passage en prison semble lui aussi avoir subi des coupes, accélérant ce passage en enfer pour revenir plus rapidement à la romance. Le personnage du chef criminel en fait les frais. Sa longue et perturbante discussion avec le héros disparaît. Mais est-ce que Thornton n’aurait pas lui-même réduit volontairement le personnage à une figure silencieuse et énigmatique ? Même chose avec la conclusion. L’histoire s’achève désormais sur les retrouvailles de Grady et Rawlins. Suivant tout juste la scène du juge déclarant que tout ira bien pour Cole, cette fin ferme le film sur un sentiment d’apaisement. Si le studio doit être ravi de de ce choix par rapport à la note déprimante du roman, rien ne dit que de son côté Thornton a conservé le plan dans le soleil couchant.

En l’état, la seule version connue du film reste un fantôme de film. La prestation de Matt Damon semble tout résumer. Son interprétation épouse parfaitement la naïveté et les fêlures du personnage mais sans que le film n’arrive à les mettre en valeur. On le sait bien : les films avortés sont les seuls films parfaits puisque leurs inexistences les protègent de toutes critiques. Il va de même pour le director’s cut de De si jolis chevaux. Toute la responsabilité de l’échec revient-il au studio ou Thornton n’avait-il pas les épaules assez solides pour porter à l’écran l’œuvre de McCarthy ? Impossible de savoir si ce cas sera un jour élucidé. Outre le montage, le remaniement du film impliquera également le remplacement de la bande originale signée par Daniel Lanois. Réévoquant le film des années plus tard, Matt Damon ne tarit pas d’éloge sur cette musique utilisant une guitare électrique. C’est pour lui un choix brillant d’avoir utilisé cet instrument prenant son essor à l’époque de l’histoire, marquant ainsi la transition inévitable entre deux mondes. Le studio ne l’entendra pas de cette oreille. Il sera demandé à Marty Stuart de refaire une musique avec une ambiance passe-partout évoquant l’imaginaire du western. Furieux de cette décision, Lanois fit en sorte de conserver les droits de sa musique et de rendre donc impossible son exploitation.

Officiellement, c’est pour cela que le director’s cut n’est jamais sorti. Comme il est impossible de sortir ce montage sans la musique dédiée, la situation est bloquée. Cependant, cela sonne aujourd’hui comme une bonne excuse : de l’eau a coulé sous les ponts en plus de vingt ans. La colère, certes légitime, de Lanois n’est-elle pas retombée ? Est-il impossible de négocier afin de trouver un accord pour pouvoir exploiter le montage original ? Nous en revenons à ce que nous disions au début : cela paraît être beaucoup d’efforts pour une œuvre jugée de maigre importance. Que l’avenir nous donne tort.