On dit qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué… Michael Crichton aurait dû savoir que cela s’applique aussi aux gorilles. C’est ce que lui démontrera la production chaotique du nanardesque Congo.

À la fin des années 70, tout va bien pour Michael Crichton. Cela fait une dizaine d’années qu’il a définitivement abandonné ses études de médecine pour se consacrer à sa première passion : la littérature. La transition lui a réussi. Après des ouvrages à suspense signés sous pseudonyme, son premier livre publié sous son véritable patronyme, La Variété Andromède, se pose en best-seller. À partir de là, il passe la décennie à alterner habilement les casquettes d’écrivain et de réalisateur. Après les sympathiques Mondwest et Morts Suspectes, il achève cette période avec La Grande Attaque Du Train D’Or qui est certainement sa réalisation la plus aboutie. Bien évidemment, il ne peut alors plus que chuter ; le fruit du succès contient la graine de la destruction. Crichton est légitimement très satisfait de son expérience sur La Grande Attaque Du Train D’Or. Avec son méthodisme coutumier, il donne une jubilatoire saveur à cette aventure à l’ancienne. Naturellement, il a envie de poursuivre dans cette veine nostalgique, il lui vient l’idée de faire une version moderne du roman d’Henry Rider Haggard Les Mines Du Roi Salomon. Il en parle au producteur Frank Yablans qui est séduit par la proposition. Crichton lui vend les droits du livre avec la promesse de réaliser l’adaptation cinématographique (si possible en retrouvant Sean Connery dans le rôle principal). Il y a juste un hic : Crichton n’a pas écrit la moindre ligne. Il ne s’est jamais exercé à cette pratique et à ce jeu risqué, il faut assumer la possibilité de perdre. C’est ce qui arrive à Crichton. Lorsqu’il doit coucher l’histoire sur le papier, il se retrouve devant une page blanche. Dans l’impossibilité de délaisser le projet, il est contraint de tirer un manuscrit de son idée. Dans ces conditions, il est inutile de préciser que la qualité du roman baptisé Congo va s’en ressentir.

RENDEZ-VOUS EN TERRE CONNUE

Pourtant, on ne peut pas dire que l’écrivain se fourvoie malgré cette genèse compliquée. La politique des auteurs s’applique ici totalement. De La première à la dernière page, Congo est belle et bien une pure œuvre de Michael Crichton. On trouve absolument sa patte dans sa façon d’aborder l’actualisation des récits d’aventure old school. En effet, il intègre avec le changement d’époque un changement de mentalité. Autrefois, les expéditions étaient portées par le désir de pénétrer des domaines inconnus et de percer les secrets du monde. Bien sûr, tout ceci était financièrement couteux. La quête du savoir devait composer avec la promesse de débouchés économiques. À mesure que le monde s’est réduit, le paradigme a changé. Le besoin de découverte s’est effacé pour ne plus laisser que l’intérêt capitaliste. C’est ce que Crichton tente de retranscrire dans Congo. On retrouve son exploration d’une société trop confiante dans sa maîtrise des évènements, ne percevant pas que celle-ci l’amène à une déshumanisation qui causera sa perte.

Crichton pose dès le départ le principe de cette privation de sens dans la description de son consortium. Celui-ci marche selon une segmentation de l’information. Isolé dans des salles informatiques, chaque technicien étudie des données collectées à travers le monde. Pour prévenir toute fuite chez la concurrence, on fait en sorte que personne ne connaisse vraiment les raisons de son travail. L’individu est instrumentalisé et sa compréhension est mise sur la touche pour faire fonctionner cette grande machinerie. La finalité de l’expédition dans la légendaire cité de Zinj ne veut d’ailleurs que prolonger cette méthodologie. À l’approche de la conclusion, Crichton révèle que les diamants dans les mines de la cité sont destinés aux ordinateurs de l’armée. Ils permettront la fabrication de composants accélérant leurs vitesses de calcul et éliminant toute intervention humaine à l’avenir. Logiquement, Crichton traite « l’aventure » à l’aune de cette vision purement objective du monde. L’enchaînement des péripéties devient une course quasi-théorique ! Après avoir perdu contact avec l’équipe qui était sur place, la société doit rejoindre la cité avant que d’autres ne sautent sur l’occasion. À l’exception d’un court passage, les personnages ne rencontreront jamais les dits concurrents. Il n’y a aucun affrontement direct face à cet ennemi. Le véritable adversaire prend ainsi un tour plus imperceptible puisqu’il s’agit du temps. L’enjeu de la majeure partie du livre tient à l’établissement de l’itinéraire le plus rapide en fonction des données connues. Escalade, descente de rivière, saut en parachute, lutte contre les animaux… Toutes ces épreuves sont moins appréciées par rapport à leurs difficultés qu’au temps qu’ils accumulent ou réduisent. La bataille prend une tournure abstraite que la nature va rappeler à l’ordre.

D’abord présentée comme un inconvénient, la nature se mue en source de souffrance pour les personnages et leur présomption de contrôle. Crichton fait littéralement intervenir la toute-puissance du soleil comme instrument du jugement. Une éruption solaire entraîne un brouillage des communications. Il suffit de cette coupure dans le flux d’information pour engendrer une série de mauvaises décisions qui débouchera sur une éruption volcanique et la destruction de la cité. Durant ce passage, Crichton n’hésite pas à assimiler ces prétentieux êtres humains aux autres animaux apeurés de la jungle. C’est un juste retour de bâton pour des protagonistes qui n’auront pas su (voulu ?) percevoir les avertissements du passé. En visitant la cité, ils découvrent que la précédente expédition a été massacré par une race de gorilles gris. Les fondateurs de la cité les ont créés par des croisements génétiques forcés et violemment éduqué pour devenir les gardiens des mines de diamant. Sans éclaircir s’ils sont ou non responsables de la déchéance de la cité, le récit les présente comme toujours soumis à leur brutale programmation. En dépit de l’absence de maître, ils continuent à exécuter quiconque s’approche des richesses. Les gorilles gris apparaissent donc comme une technologie hors de contrôle, marquant les dangers de manipulation au seul titre du profit.

Face à tous ces éléments, on peut se demander ce qui cloche avec Congo. Il faut alors évoquer le revers de la politique des auteurs : la présence de la marque du créateur n’est pas forcément dépendant de la qualité de l’œuvre. C’est d’autant plus le cas dans ce livre souffrant d’un trop-plein d’idées ayant bien du mal à s’assembler. C’est patent dès les premières pages qui permettent d’appréhendeer son choix narratif. Le manuscrit se veut un récapitulatif d’évènements qui se seraient réellement déroulés. L’orientation n’est pas étonnante de la part de Michael Crichton mais ses conséquences ne sont guère assumées sur Congo. L’écrivain rejette la forme procédurale de La Variété D’Andromède avec ses mémos et autres comptes rendus. Malgré les indications de son prologue, le reste du roman donne lieu à une narration plus traditionnelle dont la prose s’écarte de la simple retranscription. Là est le grand problème du livre qui cherche à bousculer le récit d’aventure classique tout en s’inscrivant totalement dedans. On sent les difficultés de Crichton pour le concevoir tant il ne sait jamais trop où se situer. Les principales défaillances y trouvent leurs origines.

Il y a déjà le souci de l’implication par le fait que le narrateur est extérieur à l’aventure. Si Congo ne joue pas avec le caractère impersonnel de La Variété D’Andromède, il dévie également de la direction des Mangeurs De Morts. Celui-ci se structurait aussi en manuscrit censé rapporter des faits authentiques. Or bien que secondaire, le narrateur prenait part à l’action et le propos du livre se dévoilait par son point de vue de « civilisé » sur ses contemporains « barbares ». Fond et forme se nouait intrinsèquement pour un résultat brillant. Rien de tel dans Congo. Pire, la méthode amène Crichton à donner la parole aux protagonistes sur les péripéties passées. Ces témoignages à posteriori ne font que couper court au suspense quant à la survie des personnages. Même le point de départ détruit tout mystère. Si l’expédition part à la suite du massacre de l’équipe, le bon sens voudrait de garder opaque l’origine de cette destruction. Cela créerait une tension sous-jacente sur ce qui attend ces personnages croyant si bien comprendre la situation. Sauf que Crichton choisit d’établir d’emblée la menace des gorilles par leurs apparitions à travers une caméra. Les protagonistes interrogent la crédibilité du comportement meurtrier de tels animaux mais pour le lecteur, ce sera surtout un objet de frustration avant que ce danger ne se concrétise enfin dans la dernière partie. Pour Crichton, il apparaissait cependant nécessaire d’introduire cet élément pour justifier la présence de son personnage clé : Amy. Inspirée de diverses vraies expériences dont la plus célèbre est Koko, Amy est un gorille qui a vécu en captivité et appris le langage des signes. Elle se pose ainsi en jalon entre la civilisation et la nature.

Mais on en revient encore à la difficulté de Crichton pour situer son discours. Il a bien du mal à se dépêtrer de ses réflexions technologiques interrompant l’intrigue pour faire un exposé à chaque fois qu’un gadget est utilisé. Et quand il les lâche, c’est pour plonger tête la première dans l’imagerie d’Épinal sur l’aventure en Afrique. Car si actualisation il y a, sa description des africains reste elle à une vision caricaturale que n’aurait pas renié un Hubert Bonisseur de La Bath. On pourrait étendre cela aux autres personnages comme Karen Ross, cheffe du projet voulue froide et professionnelle pourtant à deux doigts de tomber dans les pommes comme une demoiselle en détresse lors de moments trop éprouvants. Finalement, Crichton accouche d’un récit fourre-tout qui ne sait jamais trop où il va (voir cette inutile attaque d’indigènes cannibales dans les ultimes pages du livre). Entre ses banalités et étalages de connaissance, le roman ne ressemble plus à grand-chose. Au regard d’un tel bilan, on ne s’étonne pas que le projet d’adaptation cinématographique ait capoté.

GORILLES DANS LA BRUME ELECTRIQUE

Officiellement, c’est une tout autre raison qui est évoqué. Crichton invoque l’incapacité technique de transposer ses gorilles gris à l’écran. Dans l’impossibilité d’employer de véritables gorilles, il lui faudrait recourir à des effets spéciaux qu’ils jugent trop peu avancés au début des années 80. Il rejette tout particulièrement la possibilité de travailler avec Rick Baker alors considéré comme l’expert des maquillages de gorille à l’époque. Il veut à tout prix éviter le syndrome du « type en costume ». Il garde probablement trop en tête son boulot bancal sur le King Kong de John Guillermin. Mais qu’importe cette excuse tant la vérité semble différente. En 1981, son long-métrage Looker est un gros échec au box-office qui va plomber sa carrière pour les années à venir. Sa réputation ternie ajoutée à la qualité discutable du roman rend inévitablement le projet Congo peu attrayant.

Sans abandonner l’affaire, Crichton a conscience que la production du film est mal barrée. En 1984, il aide ainsi au développement d’un jeu vidéo tiré du livre. Cela donne Amazon édité par Telarium. Alors oui, on sait ce que vous pensez : l’Amazonie en Afrique ? Que l’on se rassure, il ne s’agit pas de la lubie d’une Amérique pliant la géographie du monde à ses quatre volontés. Bien que l’adaptation au cinéma végète, Crichton ne possède dans tous les cas plus les droits du roman. En conséquence, le jeu sera remanié pour s’en éloigner. L’action est donc déplacée en Amérique du Sud et plusieurs aspects sont modifiés. Les gorilles gris sont remplacés par des indigènes et Amy devient Paco le perroquet. On sent le changement en précipitation sur ce dernier choix. A un moment du jeu, il faut penser à endormir l’animal pour lui faire passer une rivière. Il s’avère que les gorilles détestent effectivement traverser les cours d’eau. La stratégie prend un tour absurde avec un perroquet qui peut tout bêtement voler au-dessus. Pour le reste, l’intrigue est conservée jusque dans ses détails exotiques les plus gênants comme cette rencontre avec des guérilleros qualifiés d’alcooliques et de drogués.

Et le jeu en lui-même ? C’est un jeu d’aventure graphique pré-point and click où le joueur tape différentes instructions pour avancer. L’interface est minimale avec ses écrans plus ou moins animés. Quelques phases de jeu rompent la monotonie comme un mitraillage d’indigènes façon Space Invaders. Le seul point original pourrait se trouver dans l’usage d’un ordinateur pour communiquer avec la base et obtenir des informations permettant de progresser. La présentation de ce système informatique crée le genre de mise à abyme qu’affectionne Crichton. Cependant, le jeu convainc le public de l’époque malgré sa difficulté et remporte un petit succès. Ça n’est pas non plus assez pour relancer l’intérêt d’une adaptation au cinéma de Congo. Pour cela, il faudra un événement nettement plus massif.

C’EST ÇA LA THEORIE DU CHAOS

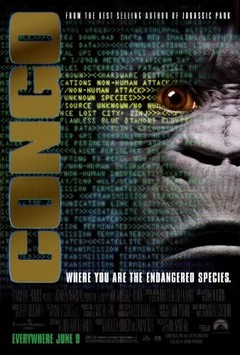

En 1993, Jurassic Park débarque sur les écrans et devient le phénomène que l’on connaît. Le succès lance une nouvelle période d’engouement autour de Michael Crichton : multiplication des adaptations (Soleil Levant, Harcèlement, Sphère), développement de série pour la télévision (Urgences) et de script original pour le cinéma (Twister)… Une ère vaste prenant fin en même temps que la décennie avec la production contrariée du 13ème Guerrier et son bide commercial. Mais ça n’est pas pour tout de suite. Pour l’heure, Hollywood applique son adage maintes fois réfuté : si ça a marché une fois, ça peut marcher une seconde fois. Le projet Congo est réactivé avec l’espérance de devenir un nouveau Jurassic Park. L’opportunisme est d’autant plus évident lorsqu’on constate l’orientation prise par les effets spéciaux. Ceux-ci étaient la grande explication de la non-réalisation du projet dans les années 80. On peut penser que la révolution technologique de Jurassic Park règle le problème. Or les CGI dans les années 90 sont trop peu avancés pour simuler avec crédibilité la fourrure des gorilles. Étrangement, cela ne se stoppe pas la production cette fois-ci. Elle se poursuivra avec des maquillages et animatroniques traditionnels conçus par le studio de Stan Winston.

Bien sûr, l’embauche de Winston au détriment de Rick Baker n’apparaît pas non plus innocent. Le réalisateur Frank Marshall constitue son équipe de rêve avec une pensée algorithmique pour réitérer le miracle Jurassic Park. Il pioche ainsi des collaborateurs qui touchent à ce qu’on pourrait appeler la qualité Amblin. Outre Stan Winston, on retrouve pour les plus connus le directeur de la photographie Allen Daviau et le compositeur Jerry Goldsmith. Néanmoins, la meilleure équipe du monde ne vaut rien sans un chef d’orchestre talentueux aux commandes. Et c’est là qu’il y a un couac ! Pendant de nombreuses années, Marshall a démontré ses excellentes compétences de producteur. Sa longue collaboration avec Steven Spielberg au côté de son épouse Kathleen Kennedy en est la plus belle preuve. Mais produire et réaliser sont deux choses différentes. Ses précédents essais en la matière parlent pour eux. Arachnophobie est une production Amblin dont le cocktail comico-horrifique sent bon la formule et Les Survivants est un drame bien moins insupportable que son anthropophage histoire vraie. On voit venir les ennuis.

Signé par John Patrick Shanley (dramaturge qui avait réalisé la curiosité Joe Contre Le Volcan), le scénario veut suivre une logique d’adaptation similaire à Jurassic Park. Primordiales dans les bouquins, les obsessions technologiques deviennent plus secondaires pour ne pas faire bailler le spectateur qui est juste venu se divertir. L’aventure doit prendre le dessus. De ce fait, la froideur du livre est atténuée pour faciliter l’immersion. Purement carriériste dans le livre, Karen Ross devient un personnage plus chaleureux et surtout préoccupé de secourir son fiancé disparu dans la précédente expédition. L’angle capitaliste est rabattu sur son patron. De chef d’entreprise tempéré dans le roman, il devient un beuglard réclamant en permanence son pognon. Évidemment, il recevra la monnaie de sa pièce à la fin pendant que les autres protagonistes se satisferont d’avoir simplement survécus à leur périple. Quant au concept de course contre la montre et d’expédition concurrente, il disparaît intégralement du film.

On peut imaginer que ce polissage permet d’obtenir une version plus équilibrée de l’histoire. En misant avant tout sur l’aventure, le film ne reproduirait pas le fatal tiraillement du roman. On peut d’ailleurs noter quelques tentatives d’aménagements pour corriger des anomalies du livre. Dans ce dernier, c’est le docteur Elliot avec son gorille Amy qui se greffait sur l’expédition organisée par Ross. Dans le film, c’est l’inverse. Ross profite de l’expédition visant à ramener Amy dans son habitat naturel pour se rendre discrètement au Congo. L’idée fait se rejoindre les personnages sans contraindre à justifier l’intérêt de la société pour les gorilles. Il est ainsi possible de laisser dans l’ombre la menace qui les attend dans la cité de Zinj. Mais inexplicablement, la scène où un gorille se dévoile devant la caméra est maintenue. La modification devient superfétatoire et ce n’est pas la seule d’un film se calquant trop sur la trame originale.

Le rapport du film avec la technologie en devient plus problématique. Par exemple, le long-métrage conserve une scène où l’avion des héros subit des tirs de missiles. Dans le roman, la menace était contrée par un système perfectionné de leurre. Dans le film, l’absence du gadget conduit à reproduire le même effet avec des pistolets de détresse censés brouiller la détection thermique des missiles. On a beau accepter beaucoup d’invraisemblances dans les récits d’aventure, la suspension d’incrédulité en prend un coup. Mais si le film édulcore la dimension technologique lors de certaines séquences, il en ajoute excessivement à d’autres moments. Amy s’exprime par langage des signes dans le roman. Afin de rendre ses interactions plus fluides avec les personnages, le film lui colle un accoutrement qui la fait parler avec une voix robotique à Stephen Hawking. Finalement, cela décuple le ridicule du personnage en calquant sur le gorille un comportement foncièrement humain. En dépit de la qualité des effets spéciaux de Stan Winston, le fameux effet du « type en costume » s’incruste. Le résultat devient fatalement hilarant dans ces moments hallucinants où Amy s’envoie un martini et fume une cigarette. On ne cache pas non plus des rires gras lors du grand final rajouté où Ross confectionne un fusil-laser avec les diamants et se met à occire des gorilles par dizaine. Bref, le film extrapole les idées du livre en les poussant aux confins de la bêtise sous couvert de rendre l’aventure plus forte. Dans le livre, le groupe retrouvait un survivant catatonique dans un village. Il notait que celui-ci présentait des signes d’anxiété en reniflant l’odeur de gorille sur un des personnages. En se voulant plus inquiétant, le film fait hurler le personnage à la vue d’Amy avant de mourir d’une crise cardiaque dans une prestation granguignolesque.

Au rang des soucis guère améliorés, il se pose en plus le portrait de l’Afrique qui n’a pas bougé d’un iota en quinze ans. Dans les pages de Mad Movies à la sortie du film, Marshall s’en explique maladroitement. Pour lui, sa peinture de militaires crapuleux et de coup d’état quotidien ne fait que refléter la réalité de l’instabilité politique du continent. Il s’en accommode en s’inscrivant dans la tradition hollywoodienne héritée des Tarzan où on fait vivre l’aventure africaine sans y mettre les pieds (la majorité des extérieurs fut tourné au Costa Rica). Le comportement de Marshall représente la prise de conscience à deux vitesses de l’industrie. Le film change le personnage de Munro, archétype du grand chasseur blanc qui a su dompter l’inhospitalier continent noir, pour en faire un mercenaire noir local. Cela n’empêche pas de limiter tous les autres africains à des figurants sortis de Tintin Au Congo. Une certaine idée de l’hypocrisie hollywoodienne.

Avec une équipe équivalente, Frank Marshall montre bien qu’il n’est pas Steven Spielberg. Il n’arrive jamais à faire preuve de ce sens aigue du discernement lui permettant de naviguer entre les composantes de son histoire. Il se prend les pieds dans chaque problème au lieu de les contourner. Il en amplifie l’imbécillité au lieu d’en relever la nature excitante. Rien ne le définit mieux qu’Herkermer Homolka. Totalement inventé pour le film, le protagoniste se veut pour Marshall un Monsieur Exposition chargé de synthétiser l’aura mythique de la cité de Zinj. On peut déjà discuter sur l’utilisation si fonctionnelle d’un personnage mais le pire est que celle-ci n’est même pas remplie dans le cas présent. Le personnage n’expose pas grand-chose se contentant de rapporter quelques inconséquents faits fantastiques à mi-parcours. Il ne revête même aucune utilité narrative puisque ce mécène de l’expédition s’avère rapidement fauché et ses mauvaises relations avec les autorités locales en font plus un boulet qu’une aide. Son intérêt semble surtout d’être Tim Curry s’exprimant avec un effarant accent roumain, ce qui admettons est assez réjouissant (l’équipe de Capture Mag ne nous contredira pas).

À cet effet, le casting en rajoute une couche dans la contradiction. Alors que la production essayera un temps d’attirer des vedettes comme Tom Cruise, Hugh Grant ou Robin Wright, Frank Marshall soutiendra que l’absence de stars fut un choix réfléchi pour ne pas « déséquilibrer l’intérêt du public ». Il argue que la véritable vedette du film est de toute façon Amy. Disons plutôt que les acteurs avec un minimum de renommée ne voulaient pas se compromettre dans l’affaire. C’est plus raccord avec le recours à des visages pas si inconnus que cela. Certes, Laura Linney venait juste de débuter une fructueuse carrière de seconds rôles et Dylan Walsh n’avait pas atteint une éphémère gloire avec la série Nip/Tuck. Mais du côté de leurs collègues, on trouve des têtes que n’importe quel spectateur a dû croiser déjà une fois et dont il se souvient indubitablement. Outre Tim Curry, on retrouve Ernie Hudson, Joe Don Baker, Bruce Campbell, Joe Pantoliano et Delroy Lindo. Même le visage de Grant Heslov demeure dans la mémoire des spectateurs après son petit rôle dans True Lies un an auparavant. Bref, cela n’a rien d’une troupe de comédiens passe-partout qui ne devraient pas éclipser les précieux gorilles.

Couplé à des talents de mise en scène très discutables (voir cette première attaque d’un gorille gris tout en ralenti saccadé et improbables angles de caméra), le manque de vision de Frank Marshall en vient à faire exploser l’atmosphère en roue libre du roman. Face à tant de platitudes extravagantes, il est naturel que le public préfère voir le long-métrage avec moquerie au lieu d’admiration, embarrassas au lieu de dépaysement et lassitude au lieu d’excitation. C’est au prix de ces railleries que le film arrive néanmoins à récupérer sa mise au box-office. Une piètre consolation tant la réputation du nanar collera à la peau de Marshall qui ne repassera pas derrière la caméra pour les dix années à venir. Et c’est également une pauvre conclusion pour un projet qui aurait finalement dû en rester à son statut mort-né.