REALISATION : Michael Haneke

PRODUCTION : Les Films du Losange, Wega Film, Arte France Cinéma

AVEC : Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Maurice Bénichou, Annie Girardot…

SCENARIO : Michael Haneke

PHOTOGRAPHIE : Christian Berger

MONTAGE : Nadine Muse, Michael Hudecek

ORIGINE : France, Etats-Unis, Allemagne…

GENRE : Thriller, Drame

DATE DE SORTIE : 05 octobre 2005

DUREE : 1h55

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Georges, journaliste littéraire, reçoit des vidéos, filmées clandestinement depuis la rue, où on le voit avec sa famille, ainsi que des dessins inquiétants et difficiles à interpréter. Il n’a aucune idée de l’identité de l’expéditeur. Peu à peu, le contenu des cassettes devient plus personnel, ce qui laisse soupçonner que l’expéditeur connaît Georges depuis longtemps. Ce dernier sent qu’une menace pèse sur lui et sur sa famille, mais comme cette menace n’est pas explicite, la police lui refuse son aide…

Il aura donc fallu attendre l’année 2012, avec une deuxième Palme d’Or et la sortie d’un nouveau film paradoxalement plus doux que les précédents, pour que le cinéaste Michael Haneke bénéficie enfin d’une attention bienveillante, aussi bien de la part des critiques que du public. Mais avant cela, force est de reconnaître que l’étiquette collée à ce cinéaste autrichien considéré comme froid, sadique et manipulateur, cherchant à placer le public dans une position inconfortable, était déjà devenue plus irritante qu’autre chose. En effet, réduire Haneke à ce simple statut est une erreur que beaucoup d’analyses et de critiques, effectuées depuis plusieurs années, avaient pris le soin de réparer, mais cela restait compréhensible : comment réagir autrement lorsqu’une telle filmographie, globalement fondée sur la question de la violence, cherche à interpeller le spectateur sur son rapport aux images ? Certes, les films de Haneke n’ont pas pour vocation de se finir dans la joie et l’allégresse (ce serait même l’exact opposé), et pour cause, il est finalement assez évident de les considérer comme des miroirs intimes, ouverts sur les réalités du monde contemporain.

Dès son formidable premier film pour le cinéma (Le septième continent), la méthode Haneke était déjà active et précise : des personnages réfugiés dans le mutisme et incapables d’exprimer leurs vrais sentiments, un quotidien capté avec une froideur rare et retranscrit de façon parcellaire (des morceaux du réel plutôt qu’une reproduction exacte en temps réel), une bande sonore où tout accompagnement musical se voit banni au profit d’une attention portée aux sons extérieurs, une mise en scène qui jouait aussi bien sur l’ellipse que sur la gestion du hors-champ, une réflexion à plusieurs degrés sur la représentation de la violence, et une attention déjà très prononcée pour l’image vidéo. En fait, son travail de cinéaste est à triple fonction : atteindre la vérité des êtres et des situations, impliquer le spectateur au sein du processus dramatique (tout en restant à une certaine distance), et surtout, au-delà de tout cela, contribuer à nourrir le doute sur la réalité du cinéma. Il ne fait désormais plus aucun doute que l’art est pour Haneke un outil pour mieux se confronter au réel, ce qui passe chez lui par des histoires volontairement ouvertes, où rien n’est expliqué ou surligné, où les questions n’ont pas de réponse figée, où le spectateur se voit contraint de remettre en cause ses certitudes. Certains parleront de manipulation sournoise, on préfèrera y voir une croyance infinie envers l’intelligence du spectateur.

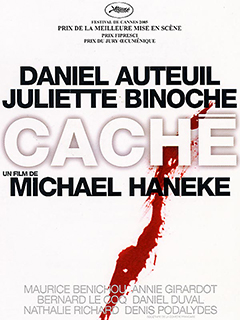

Déjà bien remplie, la filmographie de Michael Haneke est d’une telle richesse que cela en devient parfois vertigineux, et chroniquer l’un de ses films reviendrait aussi à parler indirectement des autres, tant les correspondances sont assez flagrantes. Réalisé en 2005 et récompensé à très juste titre par le Prix de la mise en scène lors de sa présentation au festival de Cannes (d’après les rumeurs, il aurait même frôlé la Palme d’Or !), Caché peut néanmoins être vu comme une synthèse magistrale du cinéma de Haneke, le point culminant de sa réflexion sur l’image et un véritable piège tendu au spectateur sans que celui-ci ressente l’impression d’avoir été violenté de quelque manière que ce soit. Comme toujours depuis que le cinéma existe, tout part ici d’une image. Un plan, fixe et très net, tourné en caméra numérique haute définition. Un quartier résidentiel du 13ème arrondissement de Paris, dans lequel Haneke avait récemment tourné quelques scènes de l’excellent Code inconnu. Une maison néo-bourgeoise, visiblement située devant le croisement de deux rues. Quelques voitures garées sur les bords des trottoirs. Une femme qui sort de la maison (on reconnait Juliette Binoche). Un cycliste qui passe quelques secondes plus tard. Rien de très surprenant ne se produit. Sauf qu’à un moment, la bande-son introduit deux voix qui semblent s’interroger. Et d’un seul coup, l’image est passée en accéléré : il s’agissait d’une cassette vidéo qu’Anne et Georges (Juliette Binoche et Daniel Auteuil), le couple qui habite dans cette maison, était en train de commenter.

Cette vidéo, ils l’ont trouvée devant leur porte. Pourquoi a-t-elle été réalisée ? Qui et quoi se cache derrière cet « œil » qui semble les épier à leur insu ? Mystère. Même en sortant pour épier la rue où la caméra devait être postée, ils ne voient rien d’anormal. Seul un détail nous fait presque sourire : le nom de la rue (« Rue des Iris »). On reconnait là un des principes récurrents de Haneke, qui consiste presque toujours à inclure un dispositif théorique au cœur de ses films : c’était déjà le cas dans Funny Games, dont les deux adolescents tortionnaires étaient moins l’incarnation du Mal que des abstractions servant le processus de manipulation orchestré jusqu’au bout. Ici, le point de départ, fortement sous influence du Lost highway de David Lynch (même si Haneke avoue ne pas y avoir pensé pendant l’écriture du film), est une énigme à ciel ouvert, où la justification et l’interprétation sont remplacées par des incertitudes et des points de suspension. Tout au long du récit, plus de nouvelles cassettes vidéos arriveront chez Anne et Georges, moins il sera facile d’en deviner l’origine précise. Le « qui » et le « comment » sont ici affaire d’interprétation personnelle, c’est le « pourquoi » qui intéresse Haneke. Et là, on peut remonter au déclic qui aura déclenché chez le réalisateur l’envie de réaliser ce film : un documentaire sur Arte autour de la manifestation pro-FLN du 17 octobre 1961, qui aura vu le massacre de plusieurs Algériens dont les corps avaient été jetés dans la Seine. Un événement politique qui donne à Haneke un questionnement précis : pour tout individu qui se confronte aux souvenirs de son passé, comment réagir lorsqu’un sentiment de culpabilité commence à devenir envahissant ? Une fois encore, on l’aura deviné, Haneke s’adresse à tout le monde et donne à son film une connotation universelle.

La cellule familiale est, comme souvent, l’épicentre dramaturgique du récit chez le cinéaste autrichien. Or, ici, à première vue, le simple fait d’installer la menace sur cette cellule dans un contexte néo-bourgeois qui transpire le bien-être (les « bobos parisiens », disons-le carrément) pourrait faire penser au regard piquant des meilleurs films de Chabrol. Sauf que Haneke, malin et théoricien dans l’âme, ne mange pas du même pain et évite tout raisonnement explicite : dans les premiers films de sa période autrichienne, il mettait déjà en scène cette lente désintégration du cocon familial en révélant de potentielles abysses sans chercher à les inspecter sous tous les angles (le spectateur reste le seul juge). Certes, on saura vite que c’est Georges qui est directement visé par cet « œil » invisible, même si, aveuglé par quelques hypothèses très vite écartées (peut-être une mauvaise blague des copains de son fils ?), il reste d’abord dubitatif. C’est paradoxalement lors d’un des rares moments de détente pour le couple (un dîner entre amis bourgeois) que le fantôme de la culpabilité fera son apparition : le temps d’une blague marrante racontée par un ami (joué par Denis Podalydès), tout semble normal, et voilà que l’on sonne à la porte. On ouvre la porte : personne. Sur le perron, une nouvelle vidéo, que l’on s’empresse alors de visionner : depuis l’intérieur d’une voiture, on se tient désormais devant la maison d’enfance de Georges. Dès lors, pour ce dernier, le passé ressurgit, un souvenir enfoui depuis trop longtemps refait son apparition et se met à le hanter : alors qu’il n’avait que six ans, sa famille avait recueilli le petit Majid, dont les parents algériens étaient partis manifester à Paris en 1961 (ils ne sont jamais revenus) avant de le chasser du domicile familial à la suite d’une dénonciation de Georges. Pour quelle raison ? Un coq que Majid décapita violemment sous les yeux de Georges, ce qui avait visiblement effrayé ce dernier.

Sur ce point, si Haneke introduit ici pour la première fois des flashbacks dans son cinéma, il le fait moins pour justifier le présent que pour schématiser la fragmentation de la mémoire. Par exemple, chaque vidéo que reçoivent Anne et Georges est accompagnée d’un dessin d’enfant : le premier est une tête d’enfant qui crache du sang, le second est un coq à la tête tranchée, etc… Et le réalisateur prend alors soin d’illustrer la remontée impromptue du souvenir à partir d’une sensation : une scène nocturne sur le visage ensanglanté du jeune Majid s’incruste entre deux scènes qui n’ont aucun rapport avec elles, et même le flash-back sur la décapitation du coq se révèle être un cauchemar de Georges, qui démarre de façon réaliste (la tête tranchée) pour s’achever sur une image effrayante et irréelle (Majid qui fait face à Georges avec une hache, d’un air menaçant). On perçoit ici à quel point la culpabilité, une fois remontée, en arrive à déformer le souvenir au profit d’un réel traumatisme. Du coup, ce fameux « œil » invisible n’est pas qu’un redoutable facteur d’angoisse pour le couple, il est avant tout le séisme qui fait vaciller les fondations d’une existence jusque-là calme et confortable.

Fortement attaché à rester dans le vrai afin d’éviter toute crainte de manichéisme, Haneke a toujours pris soin de ne jamais juger ses personnages, son art étant aussi là pour révéler les nuances et les ambiguïtés de chacun. Caché apporte là une immense satisfaction en quittant la sécheresse glaciale de ses films autrichiens (où certains personnages étaient réduits à des silhouettes abstraites) pour s’attacher à des êtres surchargés de questionnements et de paradoxes. De mémoire de cinéphile, on n’avait jamais vu Daniel Auteuil incarner le dérèglement interne de façon aussi humaine et sidérante, et son jeu, constamment sur le fil entre sincérité et dissimulation, met en avant l’une des peurs les plus universelles de chaque individu, celle de tout perdre. Et il y a aussi l’abjection, forcément accentuée par la panique et l’absence de raison : que ce soit le récit du renvoi de Majid du domicile familial ou les insultes proférées contre un jeune africain en vélo (qui fonçait sur une rue en contre-sens au moment où Georges allait la traverser), on peut certes sentir la piste du racisme qui remonte à la surface, mais impossible d’en être certain (Georges ne se serait-il pas juste énervé parce que la police ne peut pas l’aider ?). De bout en bout, impossible de déterminer si Georges, à force d’intervertir les statuts de victime et de coupable sans clarifier le fond de sa pensée, est perturbé pour des raisons intimes ou extérieures. Il reste pourtant un humain, tragique et déraisonné par la force des choses, sans cesse partagé entre le contrôle de soi et la perte de ses repères.

En cela, l’engrenage sophistiqué voulu par Haneke atteint un point culminant lors des deux seules confrontations entre Georges et Majid, aujourd’hui devenu un paisible quinquagénaire résidant dans une HLM avec son fils. La première fois, cet homme calme et serein (joué par le formidable Maurice Bénichou) rejette en bloc l’envoi des cassettes vidéo, face à un homme tellement hanté par un passé honteux qu’il n’a de cesse de voir là-dedans une menace réelle pour sa famille. La deuxième fois, c’est le choc : à peine Georges pénètre dans l’appartement de Majid que celui-ci clame à nouveau son innocence et se tranche soudainement la gorge avec un rasoir. Après avoir caché sa culpabilité en accusant autrui, Georges ne peut désormais rien faire d’autre que vivre avec : une tragédie qui franchit ici le point de non-retour et un malaise qui atteint alors de sacrées proportions. De son côté, de plus en plus suspicieuse face au silence de Georges, Anne en est réduite au rang ingrat de meneuse d’interrogatoire, tout juste bonne à répéter des questions sans être sûre d’obtenir des réponses. Dans ces moments-là où s’infiltre un sentiment d’exclusion au cœur d’un couple en apparence solide, Juliette Binoche, dont le jeu parfois excessif pouvait agacer dans certains de ses précédents rôles, dévoile ici une violence interne que l’on n’avait quasiment jamais vue chez elle. Quant au jeune fils du couple, Pierrot, souvent trop occupé à flâner avec ses collègues ou à se perfectionner en natation, on sent grandir chez lui une étrange tension, voire un vide dont l’origine restera inconnue et que le plan final n’élucidera pas non plus.

Le trouble hallucinant généré par le film se voit encore renforcé lorsque la réflexion sur l’image voulue par Haneke s’étoffe ici d’une dimension métatextuelle. On parlait plus haut du piège que représentait la scène d’ouverture, dans laquelle une scène a priori anodine se révélait être une vidéo questionnée par les personnages (une sorte de « film dans le film », en somme). L’idée existait déjà depuis longtemps au cœur de la filmographie de Haneke, mais pour Caché (un titre décidément bien trouvé), le plus génial aura été d’utiliser le format numérique HD afin de générer chez le spectateur un trouble sur l’interprétation des images : dès cette première scène qui brouille les pistes (on croit voir la réalité, mais ce n’est qu’une image vidéo) et jusqu’à la fin du film, le format HD reste la moelle épinière du projet plastique du film, ceci afin de ne faire aucune distinction entre l’image cinéma et l’image vidéo. Du coup, à l’inverse du glaçant Benny’s video où la distinction se faisait par différents formats d’image emboîtés les uns dans les autres (un plan cinéma où l’on voyait une caméra qui filmait un plan vidéo dans lequel on voyait un écran de télévision), Caché devient un trompe-l’œil magistral sur le rapport aux images. Et là où l’on accusait autrefois Haneke de vouloir rendre le spectateur moins idiot en l’alertant de façon didactique sur le danger des images (un reproche qui avait été fait autrefois à Funny Games), ce film prouve la fausseté de ce jugement, Haneke jouant avec malice sur la fausseté du montage et des artifices pour mieux interpeller le réel sans jamais poser de jugement dessus.

Sa mise en scène, toujours garnie de longs plans fixes et de cadrages serrés, est à la fois un outil de manipulation en même temps qu’une manipulation à ciel ouvert, aussi bien le sujet du film qu’un moyen pour y parvenir. Sacré paradoxe. En outre, lorsque le contenu des cassettes vidéos envahit tout l’écran (avec pause, accélération et rembobinage), c’est tout le spectre de Benny’s video qui ressurgit : tout comme l’adolescent Benny utilisait autrefois le montage comme outil pour contrôler la réalité à travers les images, Georges tente ici d’élucider l’incompréhensible en décortiquant les images par un jeu de maîtrise et d’analyse. C’est aussi valable pour sa propre émission de télé, sorte de sous-Apostrophes : l’extrait que l’on voit est en fait en cours de montage effectué par Georges, où celui-ci prend soin de couper là où c’est trop long, de manipuler les images à sa guise. En somme, le doute s’installe sur la réalité des scènes : preuve en est que le dialogue tendu entre Georges et Majid s’accompagne d’un débit verbal assez lent, et que, plus tard, lorsqu’une nouvelle cassette vidéo montre que la conversation a été filmée, le débit verbal est bizarrement plus rapide, de même que les voix ont une intonation différente. On dira que cela dérive du fait que la scène a sans doute été rejouée par les deux acteurs, mais on choisira plutôt la piste du simulacre : peu importe de savoir qui filme et pourquoi, tout ceci n’est qu’un dispositif théorique visant à confronter Georges à sa propre culpabilité. Et tout cela à travers les oripeaux du thriller, ici conçu et maîtrisé par la présence d’un œil invisible auquel personne ne semble pouvoir échapper.

A la fin du film, même si le vif du sujet a finalement été saisi et décelé au cœur de ce fascinant conte moral, on reste sans réponse puisque rien n’est résolu et que l’ambiguïté n’en finit pas de persister : qui est le fameux œil ? Le très mystérieux plan final (voir image ci-dessous) ne prétend pas répondre à la question, tant il reste ouvert à toute interprétation. On se permettra cependant d’élaborer un parallèle avec la filmographie de Haneke, autant attaché à révéler les paradoxes des êtres qu’à scotcher le spectateur par un jeu sur le pouvoir des images, ce que Caché lui permet de pousser encore plus loin qu’il ne l’avait jamais fait auparavant. En effet, le cinéaste casse ici les règles classiques du 7ème Art en jouant sur les conventions de la mise en scène (photo, montage, cadrage, mise en espace, etc…), inflige une leçon de cinéma magistrale d’un bout à l’autre, et se plait même à jouer sur la signification multiple de son titre jusqu’à l’excès en incorporant des détails tour à tour malicieux et culottés, le plus fort étant d’avoir inclus Mazarine Pingeot (la fille « cachée » de François Mitterrand) sur le plateau de l’émission télévisée de Daniel Auteuil. Ici, tout est caché, tout est dissimulé, tout est à double sens, voire plus. Et tout cela est vu à travers le regard d’un esprit diabolique, réellement attentif envers son spectateur et désireux de remettre en cause toutes ses certitudes. Cet œil invisible, c’est évidemment Michael Haneke.

11 Comments

Dans l’image finale, pourquoi peut-on lire (ou plutôt deviner) en reflet sur le toit de la voiture du premier plan « Collège et (école ?) Stéphane Mallarmé » alors qu’elle a bien été prise rue Pirandello, dans le 13éme et bien loin du 17éme ?

Effectivement, la façade de l’Ecole Nationale de Chimie ne présente pas cette inscription, et l’inscription sur la façade du collège Stéphane Mallarmé ne correspond pas à celle que l’on voit en reflet sur le toit de la voiture. Vu que la scène a bien été tournée rue Pirandello, peut-être est-ce là une stratégie « pirandellienne » de la part de Haneke, qui sait… De toute façon, ce plan est une énigme à lui tout seul, qu’il soit truqué ou non importe finalement peu. Seul le mystère est important.

Mais tout cela, vous le comprendrez aisément, n’est en réalité qu’une métaphore sur le pouvoir intrinsèque des incertitudes alambiquées dues aux similitudes exponentielles qui tendent à démontrer la contre-vérité des sentiments exacerbés par l’infini moléculaire.

Et vice et versa

Nul et archi nul ce film !

Je pensais voir un film avec un scénario, j’ai vu une branlette de réalisateur…ils pourraient prévenir dans le synopsis. A moins que le jeu ne consiste à faire perdre 2h au max de gens ?..

Quel régal de lire ces commentaires pseudo intellectuels sur un film intéressant à regarder avec de bons acteurs fait par un autrichien qui a du mal à fait passer des messages et qui devient incohérent surtt ala fin .

Drik bijjü vous avez un vrai talent pour devenir le comique des années 2000.

Je suis donc resté sur ma faim.

Non , je n’ai pas aimé alors que tout me portait a le faire jusqu’au plan final…

C’est drôle, ces commentaires révèlent une chose : les gens critiquent un film en le comparant à … celui qu’ils auraient voulu y voir, d’où la frustration devant une fin non résolutive. C’est comme en jazz, cette musique est pénible à tous ceux qui préfèrent les conventions à l’insolite.

Sans doute un peu trop complexe pour moi ce film