REALISATION : Denis Villeneuve

PRODUCTION : Alcon Entertainment, Columbia Pictures, Scott Free Productions, Warner Bros

AVEC : Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Robin Wright, Sylvia Hoeks, Jared Leto, Mackenzie Davis, Dave Bautista, Carla Juri, Lennie James, Hiam Abbass, Edward James Olmos

SCENARIO : Michael Green, Hampton Fancher

PHOTOGRAPHIE : Roger Deakins

MONTAGE : Joe Walker

BANDE ORIGINALE : Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Science-fiction, Thriller

DATE DE SORTIE : 4 octobre 2017

DUREE : 2h44

BANDE-ANNONCE

Synopsis : En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bio-ingénierie. L’officier K est un « Blade Runner » : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies…

L’année 2017 touche à sa fin. Un seul constat : ce fut clairement l’année des « réplicants ». Par ce mot, on ne parle pas des humanoïdes qui peuplaient l’urban world dystopique de Blade Runner et qui, contre toute attente, sont revenus cette année pour poivrer une suite ultra-kamikaze. On vise surtout cet amas de copies vidéoludiques, éparpillées sur divers médias (cinéma, série TV, jeu vidéo…) et revenues hanter une niche de cinéphiles chez qui le niveau de craintes et d’espoirs ne pouvait dès lors que crever le plafond. Regain de nostalgie à l’état pur ? Conséquence directe d’une irrémédiable panne d’inspiration à Hollywood ? Pur opportunisme visant à obtenir la plus grosse part de marché sur une œuvre mythique que tant de consommateurs ont depuis enfermé dans leur tour d’ivoire ? Tenter de trouver une vérité là-dedans, c’est déjà tenter de creuser là où il n’y a que du vide, ni stimulant ni constructif. Et le ras-le-bol suscité par tant d’univers transformés en aspirateurs à brouzoufs aura fini par se transformer fissa en divorce. En énoncer les raisons revient à singer ce qui relève de l’évidence, mais tant pis : un Star Wars réduit au rang de produit annuel du supermarché Lucasfilm (l’effet de consommation absorbe et digère l’effet d’imprégnation), des suites et spin-offs où la fainéantise créative va de pair avec le racolage putassier (avec, en guise de big mac, un Vin Diesel complètement à l’ouest dans son jeunisme MTV), sans oublier toutes ces cochonneries super-héroïques, assimilées par Marvel et DC aux étapes d’un business plan déjà verrouillé – donc déjà vérolé – pour les dix prochaines années. Mais voilà, au beau milieu d’un océan où tout n’est que la copie d’une copie d’une copie, deux exceptions ont joué avec brio les sous-marins. Et leur sonar a fait un effet monstre.

PASSÉ

La grande question n’a jamais varié : quel intérêt y a-t-il à réactiver un objet culte laissé à l’abandon durant quelques décennies ? Et par peur autant que par respect de l’époque qui fut la sienne, n’est-il pas préférable de laisser cet objet reposer en paix ? Le come-back inespéré de la série Twin Peaks aura eu comme premier coup de génie d’offrir enfin une réponse digne de ce nom : la nostalgie se doit de regarder un jour sa propre mort en face, histoire d’en tirer conjointement de la tristesse pour ce qui disparaît et de la curiosité pour ce qui émerge. Au lieu de répondre au cliffhanger ultime de la saison 2 par une progression narrative cousue de fil blanc (du genre à donner du grain à moudre à des fans qui n’ont eu de cesse de s’arracher les cheveux pendant trente ans), David Lynch et Mark Frost ont tout explosé : il était grand temps de faire le deuil d’une œuvre passée afin de basculer sur un autre régime d’images, de sons et de sensations. Les fans voulaient une vérité, mais celle offerte par le duo ne pouvait que les plonger davantage dans la confusion – ce qui a fini par arriver. Mythologie muséifiée, nostalgie conflictuelle, temporalité contradictoire, geysers de violence dégénérée, ésotérisme nourri à la métempsychose, personnages cultes tombés en déchéance et/ou en décrépitude : Twin Peaks n’est plus qu’un terrain-vague peuplé de zombies. Un territoire certes hanté par la mort, mais qui assume son aura quasi cadavérique et mortifère pour continuer à vivre et à nous hanter.

Ce désir de se montrer à cheval entre la révérence au passé et la transcendance de ce même passé finit par se confronter à un mur fatal, que Lynch embrasse et ne contourne pas : revisiter le passé est impossible, à moins de le lire comme un miroir qu’il s’agit de traverser pour en redéfinir les règles. La continuité est à ce prix : trahir au lieu de répéter. La vie passe par la mort, cette dernière amenant à une résurrection de son âme au sein d’une autre entité – principe même de la métempsychose. Et ce qui vaut pour une œuvre artistique animée vaut aussi pour une créature autonome animée de sentiments et d’émotions : c’est en fouillant ses propres arcanes et en questionnant sa propre nature que l’humain – un mot trop large qui veut dire trop de choses – peut se dupliquer sous une nouvelle forme, certes transcendée mais dont la nature restera sujette au doute et à la réflexion. Une transition logique vers ce qui fut la seconde surprise méga-déroutante de 2017 : en faisant a priori le pari de la séquelle la plus aberrante jamais envisagée, Denis Villeneuve et Ridley Scott auront pris tout le monde à revers, engendrant rejets et dithyrambes avec le même élan d’immédiateté que la saison 3 de Twin Peaks. De notre côté, c’était le point d’interrogation ; non pas sur des questions sans valeur (du genre « C’est mieux que le premier ? » ou « C’est un chef-d’œuvre ou pas ? »), mais sur la valeur à accorder à une « suite » qui semble parfois contredire ou questionner sa propre nature. C’était là qu’il fallait creuser : Blade Runner 2049 est moins la suite d’un film que son authentique réplicant. Une création artificielle qui, en étant consciente de sa mortalité, devient plus vivante que jamais.

Les exégètes auront de quoi faire bouillir leurs terminaisons nerveuses sur un cas aussi rare et sensible que Blade Runner 2049. Pour le coup, on aurait bien du mal à ne pas faire de même. L’idée n’est pas tant de savoir si le résultat opère une continuité forte et cohérente vis-à-vis d’une œuvre que l’on croyait auto-suffisante, mais plutôt de creuser une question plus théorique et plus souterraine en lien direct avec la matière première de cette « prolongation » : à quoi bon oser une suite dans la mesure où son prédécesseur avait pour vocation non pas à être témoin de son « présent » (devenu depuis notre passé) mais à préfigurer le futur (prompt à devenir désormais notre présent) ? Les dates utilisées par le cinéma de science-fiction étant le plus souvent vouées à paraître dépassées à partir du moment où le curseur temporel n’a pas été poussé assez loin (Stanley Kubrick et John Carpenter ont dû s’en rendre compte…), on n’allait certainement pas chercher le pourquoi du comment dans ce détail qui prête généralement à sourire. Même verdict en ce qui concerne l’aura thématique des glorieux représentants du cinéma cyberpunk : de l’hystérie sadomasochiste de la trilogie Tetsuo jusqu’au maelström philosophique de la saga Matrix en passant par le tohu-bohu métaphysique de Ghost in the Shell, nombreuses sont les œuvres à avoir tenté de repousser les limites de l’interrogation sur le schéma opposant – ou rapprochant – l’humain et la machine. Là non plus, on ne voyait pas où pouvait se nicher la nouveauté…

Au vu de ce constat, faut-il considérer le premier Blade Runner comme un modèle dépassé ? Bien sûr que non : il suffit de revoir encore aujourd’hui le – meilleur – film de Ridley Scott pour constater que ses rides sont de celles qui se bonifient à mesure que le futur se rapproche. Sa seule erreur – forcément tangible a posteriori – fut toutefois d’avoir prophétisé un cauchemar qui, une fois l’année atteinte dans le monde réel (2019, c’est déjà demain !), ne s’est pas produit. S’il y avait donc un « futur » à décrire, Denis Villeneuve se devait de faire l’effort de le redéfinir : celui de l’univers visualisé dans le film original, ou de celui de notre présent à nous ? On imagine sans difficulté le casse-tête qui a dû accompagner l’écriture de cette suite, avec l’hypothèse d’un scénariste (toujours le même, à savoir Hampton Fancher) tenté par l’envie de jouer la carte ultra-kamikaze de l’uchronie en guise de pirouette. Or, le choix de Denis Villeneuve fut le plus judicieux : laisser la futurologie à l’arrière-plan (on fait un saut de trente ans sans trop s’y attarder) et travailler avant tout les visions que Ridley Scott avait fait naître. Cette logique s’avère criante tant le film de Scott, culte indiscutable pour les cinéphiles autant que repère matriciel pour le cinéma de science-fiction, avait surtout contribué à catapulter le genre dans un nouveau régime d’images et d’idées, à la nature hybride et au relief composite.

Si l’on regarde en arrière, Blade Runner avait en effet préfiguré quelque chose de concret : le tout-visuel comme ère nouvelle pour le 7ème Art. Il suffisait de se laisser imprégner par sa vision d’anticipation de 2019 : une mégalopole glacée où pullulent les engins volants et les stimuli du consumérisme, des hologrammes géants par lequel la publicité atteint le néant néon, des pluies torrentielles sur des Times Square mondialisés, des tatoueurs interlopes qui côtoient des vendeurs de bols de nouilles, des putes maquillées comme des squaws punk, des androïdes qui s’avèrent plus humains que les vrais (l’inverse marche aussi), le tout influencé par les mouvements néo-noir, expressionniste et cyberpunk. Et à l’instar d’un Ghost in the Shell qui allait en reprendre le flambeau douze ans plus tard, Blade Runner laissait la réflexion métaphysique prendre corps au travers des péripéties initiées par une intrigue policière on ne peut plus physique. Un peu comme si Raymond Chandler et William Gibson s’étaient soudain découvert un vrai lien de parenté. Tout cela appartient désormais au passé. Egaler la profondeur d’un chef-d’œuvre réclamait donc un retour à sa surface, histoire d’y superposer une autre surface. La continuité voulue par Villeneuve aura donc consisté à imaginer une alternative, une dystopie connectée à une autre, un rêve à l’intérieur d’un rêve, où l’héritage réflexif (du vieux) et l’innovation visuelle (du neuf) peuvent couler de source. Une sorte de « futur antérieur », en somme, qui garantit de facto à cette suite ce dont son prédécesseur n’a jamais été privé : l’intemporalité.

Reste que si intemporalité il y a, il faudrait un temps fou pour mesurer l’impact considérable du premier Blade Runner : rien que sa création relève encore aujourd’hui d’un parcours de combattant en vue de donner vie à des images neuves, et si l’on ajoute à cela les multiples versions qui se sont succédées (jusqu’à un Final Cut pour le coup définitif), on peut presque y voir un film censé avancer contre le compte à rebours de l’effritement programmé. Un exemple très concret l’a bien prouvé, et pour cause, il s’agit du détail fétiche qui aura valu au film une large partie de son culte. Au premier abord, supprimer une voix off pour y intégrer le motif d’une licorne aérait certes le récit vers des perspectives réflexives bien plus fascinantes – l’identité de Deckard devenait un objet de suppositions sans preuve figée dans le marbre. Mais à bien y regarder, n’était-ce pas un moyen comme un autre de remplacer une image par une autre, plus énigmatique et plus moderne ? Sachant cela, la différence entre Ridley Scott et George Lucas tenait donc à peu de choses : le second revenait sur son œuvre pour y imposer un regard à l’opposé du précédent (honte à lui !), tandis que le premier élaborait un nouveau regard capable de vivre en parallèle de l’ancien. Dès lors, il importait peu de préférer telle ou telle version de Blade Runner, puisque toutes se valaient et s’égalaient. Elles avançaient vers un même but commun : faire jaillir (ou refléter) la lumière sur chaque surface visualisée (mur d’immeuble, rideau de pluie, volutes de fumée, œil d’humain/réplicant, etc…), afin d’en tirer une matière (conceptuelle au premier plan, réflexive à l’arrière-plan) que chacun allait apprivoiser et propager à sa guise.

PRÉSENT

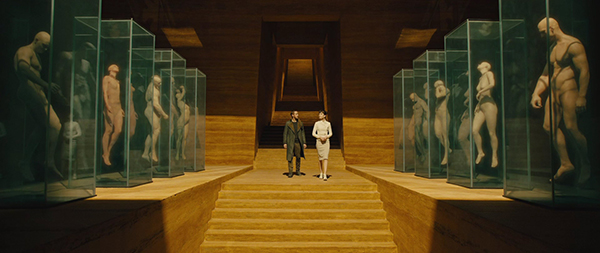

Pourquoi tant d’exégèse avant de rentrer dans le vif du sujet ? Tout simplement parce que Blade Runner 2049 valide au centuple tous ces acquis du film d’origine, en prenant toutefois soin d’en redéfinir les motifs à une époque où la question du regard a diamétralement changé – on avait déjà creusé la question en revenant sur certains films de Brian De Palma. Sur la question de l’utilité d’une suite à un film qui ne semblait pas en appeler une, le premier regard prompt à subir un ravalement de façade ne pouvait qu’être le nôtre. Histoire d’en remettre une couche sur la connexion avec l’œuvre de Mamoru Oshii, il se produit ici le même résultat qu’avec la suite de Ghost in the Shell (le magnifique Innocence) : les abîmes métaphysiques du premier film ne sont pas destinés à trouver une explication (rassurez-vous, l’ambiguïté humain/réplicant autour du personnage de Deckard reste entretenue), mais à savourer une savante prolongation de leurs thèmes, à atteindre un nouveau stade de réflexion via un élément symbolique qui sert ici de fétiche. Et ce fétiche sera dans Blade Runner 2049 le même que dans Innocence : une entité – abstraite – naissant de l’idée – concrète – d’une humanité qui se duplique et qui se reproduit. En osant une suite à son film culte, Oshii utilisait ainsi la figure de la poupée pour enrichir ses réflexions sur les mythes d’une humanité lancée dans sa mutation vers le virtuel. Villeneuve fait ici de même avec une idée de scénario diabolique que l’on n’avait pas vu venir : la reproduction inter-réplicants, désignée d’entrée comme un danger de révolte chez les androïdes (coucou Metropolis), et qui réactive ainsi la réflexion du premier film en la décalant sur un autre versant évocateur.

Cette idée gonflée permet en outre de prolonger ce champ lexical de la vision qui irriguait le film de Ridley Scott – on rappelle que ce dernier s’ouvrait sur une pupille figée face au futur sur fond de Vangelis. Et par « vision », on entend aussi bien une esthétique à visualiser qu’un état d’esprit à adopter. Avant, la vision prenait chair dans un schéma narratif à deux visages : un enjeu de polar (retrouver et éliminer un quatuor de réplicants rebelles) qui évoluait vers un enjeu de quête existentielle (suis-je moi-même cette machine que je pourchasse ?). Désormais, il faut trouver une origine à cette vision : le nouveau chasseur d’androïdes, K (Ryan Gosling), est défini dès le départ comme étant à l’image de ceux qu’il pourchasse (il est un réplicant), et son trajet au sein du récit sera moins de questionner cette nature que de lui chercher une origine et de se trouver une âme. On épie ici le désir de casser le moule du premier Blade Runner au travers d’un jeu de miroir avec le protagoniste : le policier Rick Deckard (Harrison Ford) transpirait l’antihéros humain et désabusé par toutes les fibres de son look 50’s, tandis que l’androïde K est d’entrée un bloc inexpressif, robotisé, incapable d’exprimer ses affects à cause de la fusion humain/machine – le choix d’un Ryan Gosling post-Drive pour l’incarner suinte l’évidence XXL. Ce qui lance les festivités en matière d’intrigue (la découverte d’une trace fossile issue du premier film) est un signe qui, lui non plus, ne trompe pas : au lieu de se borner à ressasser les motifs du film d’origine, Villeneuve choisit de les revitaliser par le biais – extrêmement payant et parlant – de l’artifice. Un artifice qui, comme dans toute œuvre de cinéma, se veut inspirant et intriguant avant de se révéler trompeur ou révélateur.

En ce qui concerne le style de Denis Villeneuve, on pensait l’avoir déjà défini dans ses précédents films hollywoodiens (Enemy, Sicario, Premier Contact) : tout semblait tenir dans les contours d’une mise en scène stratégique, réduite à jauger des personnages troublés dans un environnement à la lisière du réseau mental et arachnéen. On faisait peut-être fausse route en croyant cela, puisque Villeneuve s’était alors surtout distingué comme un peintre de textures ambigües, opaques, nébuleuses, en tout cas presque autant que pouvaient l’être les enjeux cachés de ses intrigues. Derrière l’opacité fiévreuse, il y avait toujours une « forme » à dénicher et à clarifier – le doppelgänger d’Enemy, l’extraterrestre de Premier Contact, la connexion CIA-Juarez dans Sicario. En conséquence, Villeneuve opère sur Blade Runner 2049 un jeu de miroirs assez similaire : au-delà de l’humain et de la machine (tous deux réduits à des surfaces abstraites qui s’entremêlent à force de se confronter), tout tient dans l’élucidation d’une naissance, donc dans la (re)création d’une vision issue de l’imaginaire collectif. Si les films de Villeneuve paraissaient si neufs dans leur exploration de motifs culturels éculés depuis des décennies, il est donc inutile de chercher plus loin pourquoi. Et ainsi, en redonnant à sa mise en scène ce cachet si particulier, mettant l’immersion et la contemplation sur un pied d’égalité, chacune de ces nouvelles visions peut s’installer dans le cadre et créer le trouble.

On avouera que la plus perturbante – dans le mauvais sens du terme – pèse très lourd : comment interpréter cette apparition d’une copie de Rachael (ici un clone numérique rajeuni de Sean Young) autrement qu’en y voyant l’impossibilité à représenter ce qui « n’est plus » ? Au premier abord, on jurerait d’y voir une odieuse faute de goût, tout à fait digne de cette indécence à vouloir ressusciter les figures mortes ou vieillissantes par le biais du bidouillage numérique au sein des derniers Star Wars (le traitement réservé à Peter Cushing et Carrie Fisher dans Rogue One nous reste encore en travers de la gorge). Mais là, au vu de ce que cette apparition semble impliquer, c’est tout juste si l’on ne finit pas par y déceler une stratégie très maline de Villeneuve : cette vision est trop ancienne (et faussée, selon les propres dires de l’ex-flic Deckard), ce qui la condamne ainsi à rester à l’état de souvenir. A part elle, Blade Runner 2049 n’a bel et bien que du neuf à proposer et à propager en matière de visions, et cela tombe bien : la vraie fonction de l’univers qu’il dépeint a toujours été celle-ci, y compris lorsque Ridley Scott concevait son propre film. Explorer un futur d’une telle puissance évocatrice où le technoïde côtoie l’archaïque a un atout : visualiser un monde très proche où tout ce qui est « vu » est voué à se changer en ruine. Un loft ultrasophistiqué qui inclut en son sein une cuisine miteuse et délabrée, un Los Angeles supra-techno entouré par un vaste dépotoir de nantis et de ferraille, un Las Vegas simili-Tchernobyl où les icônes d’antan (Elvis, Sinatra…) ne sont plus que de courts flashs holographiques qui surgissent dans un casino à l’abandon… Tout est voué à disparaître. Y compris l’humain et la machine ?

A la réflexion, on ira jusqu’à admettre que le film de Ridley Scott n’avait pas tant vocation à révéler quoi que ce soit d’inédit sur la dichotomie humain/machine. Dans Blade Runner 2049, on insiste, le choix d’un héros androïde conscient de son identité met cartes sur table : oui, le réplicant est un organisme conscient comme les autres, et c’était déjà le cas avant (après tout, l’androïde sexy jouée par Daryl Hannah ne disait-elle pas « Je pense donc je suis » pendant ses exercices de gym ?). Chez Scott comme chez Villeneuve, il n’est pas question d’incarnations, mais de projections, de représentations, avec une vraie réflexion sous-jacente sur l’impact qu’elles peuvent avoir sur une vie ou sur un esprit. Tout est ici une image, un artifice qui parait toujours plus vivant lorsqu’il redonne à la chair un relief, une présence et une autonomie. Et les exemples ne manquent pas. Evoquer ce souci de préservation de l’espèce (au sens large) prend ici un relief assez inouï par le biais d’une très perturbante scène de naissance, avec un Jared Leto en démiurge aveugle qui semble réciter un nouvel Evangile du transhumanisme. Plus tard, la romance que vit K avec l’hologramme sexy Joi (Ana de Armas) atteindra un degré fou avec du jamais-vu en matière de scène d’amour : alors que l’amour n’était alors pour lui qu’une projection, K enlacera une prostituée sur laquelle Joi superposera son corps translucide – un « triolisme » génialement sensoriel qui renvoie à une scène-clé de l’inoubliable Her de Spike Jonze. Et au final, ce courant romantique amplifié par la force de l’image virtuelle prendra fin dans un face-à-face illusoire sur une passerelle, laissant ainsi K défait face à l’omniprésence de l’objet de son désir en tant qu’hologramme noyé dans un océan d’images aguicheuses.

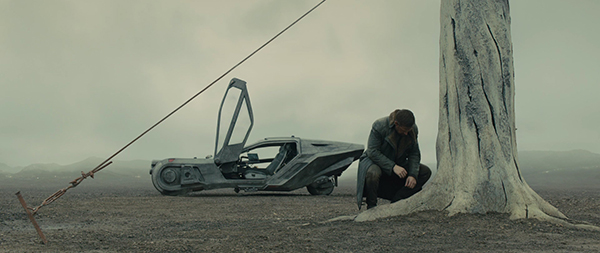

On aura pris soin de constater qu’au sein de ces scènes se joue l’impossibilité à toucher du doigt ce qui semble à porter de main. L’image visualisée est un absolu à atteindre, mais il ne peut jamais l’être. La longue et lente quête de K va dans ce sens-là : son hypothèse croissante (serait-il le fils caché de Deckard et de Rachael ?), en soi reflet de son profond désir de fouiller sa propre origine, ne peut que se confronter in fine sinon à une impasse, en tout cas à une désillusion totale. Le film se cale ainsi sur son état d’esprit : il avance lentement, patiemment, laissant à son spectateur tout le temps nécessaire pour s’immerger dans son bain d’images (c’est si rare à une époque où 95% des films manifestent à outrance leur désir d’aller trop vite), et ce avant que ce travail patient sur les diverses hypothèses de récit n’aboutisse soudain à un violent sentiment d’extinction. C’est d’ailleurs là l’une des grandes leçons du cinéma d’Andreï Tarkovski, dont Villeneuve reprend ici fièrement et modestement les conventions : une fois confronté à la prégnance du vide, il ne reste que des images à filtrer et/ou à alimenter, que ce soit celles d’un idéal à conquérir (Stalker), d’une vie à revisiter (Le Miroir), d’un amour perdu à reconstruire (Solaris) ou d’un devenir funeste à accepter (Le Sacrifice). Et face à un devenir-ruine qui semble irrémédiable, seul le recours aux cinq sens permet de se raccrocher à quelque chose de vrai – n’est-ce pas là ce qui anime chaque réplicant ?

Par sa puissance photographique, Blade Runner 2049 invite donc à une odyssée immersive dans le royaume du sensible. Retrouver la sensation du vrai – surtout de la chair – en privilégiant les postures et les gestes qui en disent plus long qu’un dialogue. Générer de l’inédit en saturant l’image de lumières et de miroitements qui confinent à l’hypnose. Encourager à dénicher derrière l’opacité du tout-virtuel et des décors-miroirs une forme qui transpire malgré tout le réel – mille bravos à Roger Deakins pour son travail sur les teintes chaudes et les surfaces luminescentes. Doit-on dès lors s’étonner que le film s’achève sur une chair (humaine ou mécanique) qui, la main posée contre une vitre, manifeste un désir de retrouver l’autre chair (humaine ou mécanique) qui se cache derrière ? Une conclusion divine qui assoit le pouvoir de l’abstrait tout en soulignant sa possible réunion avec le concret, ce que la nouvelle de Philip K. Dick suggérait déjà au travers de l’enjeu de son héros central (traquer des réplicants était pour ce dernier un moyen d’amasser assez d’argent pour remplacer son mouton électrique par un vrai). Et au même moment, dehors, le réplicant désenchanté meurt en paix sous de délicats flocons de neige qui recouvrent peu à peu son enveloppe hybride, tandis qu’un revival du thème culte de Vangelis en fond sonore nous renvoie à tout un pan de la SF introspective dont le premier Blade Runner fut le plus beau des phares éclaireurs. On reboucle avec ce que l’on extrapolait plus haut : c’est dans l’acceptation de la mort que quelque chose de vivant, à cheval entre l’ancien et le neuf, peut enfin émerger ailleurs.

FUTUR

Il y a donc bien un futur dans Blade Runner 2049, mais quel peut-être le futur du film lui-même ? Il est encore trop tôt pour savoir si cette suite risquée atteindra un jour l’aura de son prédécesseur. On peut néanmoins dire qu’en étant aussi conscient du risque à prendre, Denis Villeneuve a signé malgré lui ce qui pourrait bien devenir une vraie référence en matière de blockbuster syncrétique, où l’harmonieuse mixité de mythes divers et de références culturelles (livres, films, peintures, courants philosophiques…) suffit en elle-même à dessiner une prise de conscience sur ce qui forge la complexité de toute créature consciente, à savoir le doute. Ce doute qui touille la solitude et le mal-être jusqu’à l’épuisement. Ce doute qui s’étend aux enjeux du collectif à force de prendre racine dans les recoins les plus intimes. Ce doute qui, lorsqu’il devient affaire de mise en scène, déploie une valise de contrastes visuels et sonores qui chamboulent l’esprit. Ce doute qui, ici, trouve des incarnations perpétuelles qui lui donnent un impact considérable.

Pour la peine, on relèvera ici trois incarnations. D’abord l’ex-policier Deckard (un Harrison Ford plus granitique que jamais), marqué à vie par l’angoisse d’avoir abandonné son enfant pour mieux le protéger – un clin d’œil direct au récit biblique de Moïse. Ensuite K, dont le nom évoque celui du héros du Procès de Kafka (est-ce un hasard ?), et dont l’obsession se concentre ici sur le souvenir d’un jouet d’enfance (le petit cheval de bois remplace ici la licorne) et sur le lien avec sa propre nature d’individu conscient – cela remet au premier plan les théories freudiennes et sartriennes sur la fonction des rêves et le sens de l’existence. Enfin le réplicant Luv (Sylvia Hoeks), dont la caractérisation a priori grossière (en gros, une vilaine qui brise les os et roule les mécaniques) dissimule en réalité une incarnation très ambiguë, soumise d’une part (elle est l’exécutrice des ordres du créateur des réplicants), démiurgique d’autre part (on la voit détruire la rébellion à distance depuis son fauteuil luxueux), comme si son dégoût d’une humanité qui se prendrait pour Icare venait intensifier son complexe de supériorité – n’est-ce pas là une preuve d’humanité ? La scène d’action finale, illustrant le duel titanesque de deux réplicants au beau milieu d’un déluge (cela veut tout dire), n’est pas juste une scène d’action – d’autant que le film s’avère très light sur ce terrain-là. C’est la lecture littérale d’une création qui se bat contre sa propre condition et qui porte ses propres doutes à incandescence. Et qu’importe le vainqueur, puisque l’issue resterait la même : le doute persisterait, en attendant que la mort arrive.

Ce que réussit le film est de donner au gigantisme de la production hollywoodienne quelque chose de « plein », qui va bien au-delà de sa seule fabrication pour creuser au contraire – et en douceur – la folle densité des pistes qu’il s’échine à dessiner. On peut parler d’exigence vis-à-vis du spectateur, c’est sûr. Mais on peut aussi considérer qu’un tel parti pris, inhabituel dans la galaxie hollywoodienne, aide à rendre le moindre enjeu simple et accessible à tous – encore heureux au vu de thèmes aussi complexes que le rêve, la mémoire et la quête d’humanité. Ces 164 minutes de rêverie élégiaque dans un torrent de visions inspirantes font atteindre un état rare de plénitude, à peine zébré par quelques bribes de tension, où le choix du plan-séquence et d’une profondeur de champ littéralement soufflante confère au rythme du montage un effet quasi somnambulique – ne disait-on pas plus haut que le film était comme un rêve à l’intérieur d’un rêve ? Et de la même manière que le personnage de K agit par lecture intuitive plus que par déduction, n’hésitant pas à circuler plusieurs fois autour d’un même détail avant de le saisir, le scénario évolue ainsi non pas par un amas de péripéties enfilées comme des perles, mais par une suite d’hésitations et de doutes qui l’aident à s’auto-construire. Ce choix libère Blade Runner 2049 de l’ombre écrasante de son prédécesseur, tant la narration polardeuse qui caractérisait ce dernier n’a désormais plus à trouver racine ici. En tant qu’architecte d’images, Villeneuve se laisse posséder et imprégner par tout ce qu’il fait naître (visions, doutes, incarnations…), et invite son spectateur à rentrer dans son jeu. Vu l’ampleur démente du résultat, se noyer dans cet hallucinant bain de sensations reste d’une facilité déconcertante.

Il y a donc en fin de compte quelque chose de définitif à tirer de Blade Runner 2049. Une sorte de film-somme d’un genre casse-gueule (la science-fiction à teneur réflexive et introspective), certes, mais ça reste réducteur. Un météore culturel qui condense trois décennies de réflexions diverses sur l’idée même de « révolution » (surtout sociale et technologique), bien entendu, mais c’est encore insuffisant. Disons carrément un miracle comme il ne s’en produit que trop rarement, mettant sur un pied d’égalité l’archéologie et l’anticipation, liant passé, présent et futur à la manière d’une boucle qui ne se brisera jamais. Avec un constat clair et net en bout de course : revenir sur une œuvre mythifiée a beau compiler tous les paramètres de la mission-suicide, il suffit d’en transférer l’âme dans une autre forme, digne et consciente sur le fond, pour toucher du doigt ce qui relève autant de l’inédit que de l’exploit. D’une courbe dramaturgique parfaitement fluide à des ondes métaphysiques dignes d’un Kubrick en passant par une production design irréprochable à tous les niveaux, Blade Runner 2049 a tout du projet dont la réussite semble aussi improbable que sa simple existence. Il faudra pourtant se faire à l’idée : même si 2017 fut une année riche en désillusions, les exceptions ont existé. Et ce sont là des moments rares, du genre à ne jamais se perdre dans l’oubli comme les larmes dans la pluie.

1 Comment

Et bien dis-donc, sacré article. Merci beaucoup pour cette vision des choses et cette belle écriture, je viens de me rendre compte de pas mal de références mises en lumière grace à cet analyse.