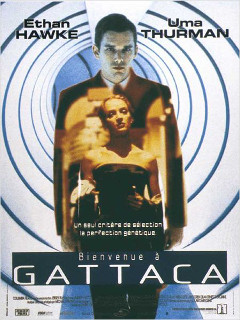

REALISATION : Andrew Niccol

PRODUCTION : Jersey Films, Columbia Pictures Corporation

AVEC : Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Alan Arkin…

SCENARIO : Andrew Niccol

PHOTOGRAPHIE : Slawomir Idziak

MONTAGE : Lisa Zeno Churgin

BANDE ORIGINALE : Michael Nyman

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Science-fiction, Premier film

TITRE ORIGINAL : Gattaca

DATE DE SORTIE : 29 avril 1998

DUREE : 1h46

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d’études et de recherches spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l’espace. Chacun des deux va permettre à l’autre d’obtenir ce qu’il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.

Au sein de la masse énorme de films pouvant revendiquer une appartenance au genre de la science-fiction, ce que l’on pourrait considérer comme une sous-catégorie mérite une attention particulière. Ce sont ces œuvres qui, en rupture avec les décors grandioses et les effets spéciaux impressionnants qui ont caractérisé au fil des années la grande majorité des films du genre (et ce de manière tout à fait légitime, inutile d’expliquer pourquoi), proposent une sorte de « SF épurée ». Il ne s’agit même pas de budget ici, puisqu’un film comme Brazil de Terry Gilliam (1985) a par exemple coûte moitié moins cher que son quasi-contemporain Le Retour du Jedi de George Lucas (1982) – respectivement 15 millions et 32 millions de dollars de budget – et est néanmoins parvenu à développer un univers à l’inventivité, à l’étrangeté et au foisonnement comparables. Il s’agit simplement de partis-pris narratifs et plastiques en faveur de davantage de simplicité. L’exemple parfait demeure bien sûr le THX 1138 du même Lucas (1971), tourné dans des tunnels et des entrepôts pharmaceutiques abandonnés, qui joue si bien sur l’omniprésence du blanc à l’écran et sur le malaise provoqué par sa bande-son (avec les instructions permanentes des agents de surveillance) qu’il ne lui faut finalement pas grand-chose pour façonner une société fictive d’une effrayante cohérence. Cette année, Mark Romanek adaptait Kazuo Ishiguro et livrait avec Never let me go une œuvre qui réussissait si bien à peindre par quelques touches minimalistes une réalité altérée par la science du clônage qu’il mérite une considération au sein du genre – dont il ne se revendique néanmoins que peu. Entre les deux, il y a Bienvenue à Gattaca, le premier film réalisé par Andrew Niccol, scénariste brillant du Truman Show de Peter Weir, sorti la même année dans les salles françaises. Chaque revisionnage est une nouvelle confirmation de la lenteur inhabituelle avec lequel le film vieillit – au sein d’un genre auquel l’évolution ultra-rapide des technologies ne fait généralement aucun cadeau – et une consolidation de plus du statut qu’il a à nos yeux : celui d’œuvre de SF majeure.

Il semble que cette relative épure dont nous parlons permette aux films qui y recourent de revenir à une certaine essence de la SF : nous faire réfléchir sur notre présent en construisant un monde parallèle ou un futur à partir de phénomènes ou de peurs observés dans la société contemporaine. Les films en questions se rapprochent, dans leur démarche, des premières grandes œuvres littéraires d’anticipation, mais avec néanmoins une plus-value de la représentation visuelle jamais négligeable, et qu’Andrew Niccol sait remarquablement exploiter dès sa première réalisation. Son film a beau être privé de gadgets étonnants et autres robots ultra-performants, dénué d’explosions et d’affrontements, son travail constant de l’image suffit à intriguer, à façonner un univers (à la fois au sens d’une société autre que celle que nous vivons et au sens d’univers visuel) et à véhiculer du sens. Dès le générique de début, le parti-pris de l’intimiste, le choix d’évoquer un monde fictif à travers les répercutions qu’il a à l’échelle la plus « modeste », celle de l’individu et de son corps, est exposé. Les images bleutées, traversées des éléments qu’on peine à identifier, paraissent d’abord abstraites, avant qu’on ne réalise que c’est l’échelle des plans qui donne à l’écran l’air de gros flocons de neige à des bouts de peau morte et le travail sur le son qui fait que les poils rasés par le personnage tombent sur la table avec un bruit sourd.

Dans ce futur dont un carton au début du film signale qu’il est immédiat, Jérôme Morrow est ce qu’on appelle un « Viable », un individu amélioré par manipulation génétique dès sa conception. Son génotype impeccable lui permet de candidater à un emploi de pilote spatial au sein de GATTACA, la cité des étoiles (notez que le nom se compose uniquement des lettres correspondant aux initiales des bazes azotées présentes dans les nucléotides de la molécule d’ADN). Mais le Jérôme Morrow que l’on découvre en début de film s’appelle en réalité Vincent Freeman (Ethan Hawke), un « Non-Viable », dont le développement n’a été confié qu’aux seules mains de Dame Nature et qui, petit, myope et cardiaque, n’a qu’une solution pour intégrer GATTACA et réaliser son rêve d’enfance : emprunter l’identité de Jérôme Morrow avec le consentement de celui-ci (Jude Law), ex-grand sportif qui a vu sa carrière brisée par un accident l’ayant rendu paraplégique. Chaque matin, c’est donc tout une série de manipulations qui est nécessaire pour déjouer le système de GATTACA : se coller au bout des doigts des protèses avec les empruntes de Jérôme, prélever sans cesse le sang de ce dernier, un peu de ses peaux mortes, quelques poils et cheveux à laisser traîner un peu partout où Vincent se rend pour lever tout soupçon quant à son identité, et même de l’urine, communément utilisée pour des tests de dépistage qui peuvent ruiner une carrière entière ! Tandis que Vincent s’apprête enfin à décoller pour Titan, l’un des satellites de Saturne, un meurtre est commis dans la cité réputée si pure. La police enquête minutieusement, risquant à tout instant de percer à jour sa supercherie…

Le suspense, ainsi, tient largement au corps du personnage central. La petitesse des facteurs qui entrent en ligne de compte n’empêche pas ceux-ci de faire basculer toute l’intrigue. Car les cils que Vincent peut perdre à tout moment et n’importe où en se frottant l’œil sans même y penser ne passeront assurément pas au travers des détecteurs ultra-performants des forces de l’ordre et des aspirateurs que celles-ci utilisent pour récolter le plus petit des indices sur une scène de crime. A noter que dans la version originale, les policiers sont justement surnommés les « hoovers », en référence à la fois à ces aspirateurs (« hoover » en anglais) et au dirigeant mythique de la CIA, J. Edgar Hoover, interprété par Leonardo DiCaprio dans le nouveau film de Clint Eastwood, J. Edgar. En s’attachant ainsi au corps, Bienvenue à Gattaca redécline et pousse à son extrême un motif récurrent de la SF, d’autant plus glaçant que l’on sait bien que nos sociétés n’y échapperont pas : la surveillance maximale, ou du moins la possibilité de sa mise en œuvre. Ici, l’appréhension par les autorités de l’espace et des informations qu’il contient est décuplée par les technologies mises à leur service. De sorte que les personnages sont leurs empreintes, leurs poils, leurs peaux mortes, leurs cils, etc. Et presque rien de plus – c’est là l’aberration contre laquelle Vincent se révolte. Il suffit d’un échantillon dérisoire de son corps pour dire de lui la seule chose qui a une importance aux yeux de la société dans laquelle il vit : s’il est « Viable » ou « Non-Viable ». Ainsi, les plus grands moments de suspense du film et/ou de panique du personnage sont engendrés par ces détails qui n’en sont plus : un cil de perdu qui peut fonder toute une suspicion, un contrôle d’identité pour lequel Vincent doit se débarrasser de ses lentilles de contact colorées, quitte à risquer la mort quelques minutes après en traversant une voie rapide qu’il voit trouble, ou encore des cheveux laissés dans le lit de son amante après qu’ils ont fait l’amour !

De manière plus générale, le corps est placé au cœur de nombreuses séquences. Parce qu’en plus de Vincent qui se sert du sien comme outil de sa supercherie, il y a aussi Irene, la collègue avec laquelle il débute une relation et qui se sent inférieure aux autres en raison d’une insuffisance cardiaque, et bien sûr Jérôme Eugène Morrow (noté son deuxième prénom, où le mot gène est encore là), son complice, paraplégique. Tandis que la perte de souffle de la jeune femme décuple l’intensité d’une scène de course-poursuite, l’handicap de Jérôme sert le beau suspense d’un passage où l’inspecteur de police vient vérifier la présence de Vincent/Jérôme chez lui, et où Jérôme doit monter en rampant les escaliers menant à sa chambre, où il est censé être convalescent… Ces corps que la société dans laquelle ils évoluent considère comme défaillants n’ont qu’à être présents dans le champ, confrontés les uns aux autres, pour que se dégage des images un sens, une dénonciation des absurdités du « système GATTACA ». Il y a ce passage où, suite à une horrible opération destinée à alonger ses jambes de quelques centimètres afin de faire exactement la même taille que Jérôme, Vincent est allongé près de celui-ci, avec un dispositif métallique qui n’aurait pas grand-chose à envier à l’appareil de contention avec lequel évoluait le personnage de Rosanna Arquette dans Crash de Cronenberg. La construction de l’image suffit à souligner le fait que Vincent doive descendre « plus bas » que Jérôme pour espérer usurper l’identité de celui-ci et connaître ainsi un changement de statut social. L’absurdité, c’est celle de l’enjeu : quelques centimètres, pas plus. Tout ça pour ça.

Il y a, aussi, le concert auquel assistent Vincent et Irene. Un concert un peu particulier, où le magnifique Impromptu op.90 n°3 de Schubert (récurrent dans Trop belle pour toi de Bertrand Blier) est joué dans une version enrichie de quelques notes aiguës. On s’en étonne, comme Vincent, jusqu’à ce qu’Irene montre à celui-ci l’affiche de la soirée : le pianiste n’a pas dix doigts, avec lesquels une telle performance aurait été impossible, mais douze ! En plus d’être d’une grande beauté, ce passage musical se solde par un constat d’injustice par le protagoniste : pourquoi « l’anormalité » propulse certains au sommet lorsqu’elle le prive, lui, de la réalisation de ses rêves ?

Signe que l’on intègre vite les instincts qui fondent la société dépeinte dans le film, on suppose instantanément que les parents du dit pianiste auraient choisi que leur enfant naisse ainsi dans l’optique d’en faire un prodige (ou un « freak », c’est selon). De fait, si chaque couple peut choisir le « meilleur » embryon, il peut bien en choisir un présentant une anomalie si celle-ci est envisagée comme profitable pour l’avenir ! Par moments, on entrevoit les implications, terribles et vertigineuses, des pratiques qui ont cours dans cette société-là et dont le scénario ne peut bien entendu montrer que quelques cas de figure. Andrew Niccol a le bon goût de le faire, parfois, sur le ton de l’humour : le médecin qui teste régulièrement Vincent lui dit, en le regardant uriner, « Vous ne vous cachez jamais. Vous pissez sur commande. En même temps je vous comprends, très bel équipement ! (…) Je me demande pourquoi mes parents ne m’en ont pas commandée une comme celle-la… ». Mais le tout fait surtout froid dans le dos. D’autant plus que le cinéaste tend moins vers une déclinaison futuriste des grands totalitarismes du XXe siècle que vers un réalisme, une vraisemblance qui nous fait relativiser le caractère science-fictionnel de la société qu’il peint. Le régime décrit demeure une démocratie, et l’on apprend au détour d’une réplique que la discrimination y est encore condamnée par la loi. Il n’y a ni haine, ni violence. Par contre, il y a une dérive discrète et insidieuse de la volonté toute légitime d’améliorer le sort de l’humanité. La société dont le centre spatial GATTACA offre un aperçu est une utopie de l’excellence que ses aspects arbitraires transforment en cauchemar. Il suffit d’avoir un seul prélèvement bénin du corps d’un individu pour pouvoir obtenir en un rien de temps, dans un centre de test, la séquence de son ADN et savoir ainsi s’il est « Viable » ou « Non-Viable ». Là encore, le dialogue frappe : « Je viens de l’embrasser il y a cinq minutes » dit une femme à l’employé du centre qui prélève un peu de son rouge à lèvres pour la renseigner sur le patrimoine génétique d’un homme qui lui plairait à priori mais qui doit être « Viable » pour qu’elle pousse plus avant leur relation ! Le beau rôle d’Uma Thurman est lié aux mêmes enjeux amoureux : en demandant secrètement des tests de Vincent (en fait, elle teste sans le savoir un poil de Jérôme volontairement laissé sur son bureau par Vincent), elle veut vérifier s’il est aussi « parfait » que ce que sa réputation au travail laisse entendre ; mais elle appréhende cette perfection, craignant que son insuffisance cardiaque à elle ne suscite que son mépris à lui. La beauté de l’actrice, que l’on pourrait qualifier de « pure » dans le sens où chaque gros plan sur son visage laisse supposer que son personnage est « Viable », « parfait », offre un contre-point percutant à cette insuffisance cardiaque qui suffit à priver Irene d’un voyage vers le satellite Titan.

Mais c’est surtout l’histoire de la famille de Vincent, elle aussi déchirée par cet eugénisme ambiant, qui assure l’ampleur dramatique du film. Délibérément conçu dans l’amour vrai et sans recours à la science, Vincent naîtra cependant avec une espérance de vie de trente ans. La chose, annoncée aux parents à peine l’accouchement terminé, leur fera vite regretter leur choix éthique et politique de laisser le destin de leur enfant au Hasard. Le prénom qu’ils avaient toujours rêvé de lui donner, Anton, sera réservé au frère cadet, un « Viable », plus grand, plus fort, plus prometteur que son aîné, forcément. Dans un passage très bref mais frappant où il décide de quitter le foyer familial dont il se sent presque étranger, Vincent déchire son visage sur une photo de famille. A ce moment-là, la photo remplit tout le cadre. Mais le frère cadet pénètre dans la pièce et la mise au point est faite sur lui tandis qu’il apparaît précisément dans le vide laissé par la déchirure de Vincent. Par ce simple effet, Niccol paraît poser la question de savoir lequel des deux frères est « l’intrus » de la famille. Est-ce bien Vincent, dont Anton prendrait la place (son corps réel vient se greffer au corps photographié de Vincent) ? Ou ne serait-ce pas plutôt Anton, en quelque sorte déshumanisé au stade même de sa conception, fruit d’une pratique qui n’aurait pas eu lieu d’être au sein d’une cellule familiale où l’amour l’emportait initialement ?

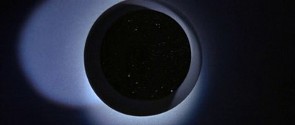

Le plus émouvant sera de constater qu’Anton, le fils exemplaire qui est devenu inspecteur de police et qui doit traquer son propre frère, ne réagira – en constatant le brio avec lequel Vincent a intégré GATTACA – qu’en se sentant défié. Il lui faudra donc se mesurer une fois de plus à son aîné dans une de ces courses à la nage qu’ils ont pratiquées depuis leur enfance : à celui qui demande le premier à regagner le bord ! C’est une victoire contre Anton qui, des années plus tôt, avait motivé Vincent à tenter de réaliser son rêve. La deuxième défaite d’Anton n’est qu’une confirmation de son statut d’individu « Viable » mais d’handicapé des sentiments que Vincent, une fois de plus, doit secourir. Parce que ce que dit cette histoire finalement simple (mais remarquablement écrite, et c’est bien sûr la limpidité de la construction qui donne cette impression de « simplicité »), c’est bien que la science ne percera jamais complètement le mystère de l’esprit humain, capable quant à lui de déjouer ses mécanismes à elle ; ou encore qu’il n’existe pas de gène pour l’esprit humain, comme le dit l’affiche américaine du film. Les obstacles que la science pose sur le chemin du protagoniste ne rendent que plus vibrante la célébration finale de l’intelligence et de la passion humaines. Sans oublier d’évoquer les ravages que peut avoir une société fondée sur la recherche de la réussite à tout prix (la médaille de natation de Jérôme ne passe de l’argent à l’or que dans les flammes lorsqu’il s’immole par le feu), Niccol propose une parabole sur la foi en ses idéaux qui l’emporte sur le déterminisme, que celui-ci soit social ou, ici, carrément génétique. De toute manière, nous dit-il, on n’est pas tant que ça ses parents, on a aussi un peu d’étoiles en nous (belle phrase finale : « Ils disent que chaque atome de nos corps faisait autrefois partie d’une étoile. Peut-être que je ne pars pas. Peut-être que je rentre à la maison »). Le cinéaste convoque ainsi l’infiniment petit et l’infiniment grand pour parler de l’humain à sa juste mesure. Dans l’image finale comme sur l’affiche américaine, l’espace est rapproché d’une cellule (sur l’affiche : c’est une planète, à l’écran : ce sont les étoiles que l’on voit au bout de la rampe de lancement depuis laquelle Vincent décolle pour Titan). C’est bien notre capacité à penser notre inscription dans ce vaste univers, notre capacité à penser tout cours, qui fonde notre humanité. Thriller d’anticipation remarquable, qui déjoue le ravage des années en mêlant le futuriste et le rétro dans ses décors et son visuel, en optant pour la simplicité dramatique plutôt que la complexité technologique et en visant l’universel, Bienvenue à Gattaca est dans le fond une très belle fable philosophique.

2 Comments

Magnifique description de ce film. C’est bien cela et, pour moi, c’est bien le problème. Je l’ai regardé trois fois en 15 ans. La première fois, je me suis demandée ce que je regardais, je n’avais pas dû comprendre grand chose ; la deuxième fois, je l’ai regardé en me disant que j’allais saisir le sens et l’âme profonds de ce film. Mais, encore une fois, je me suis ennuyée et j’ai loupé le côté « eugéniste et Orwellien – entre autres » du film (faut dire que j’étais jeune et innocente).

La troisième (et sans doute dernière fois), j’ai bien tout compris (ou presque, je l’espère en tout cas) : la génétique menée à son paroxysme ne présage rien de bon pour l’avenir. Nous aurons des enfants en santé, intelligents et capables de mener leurs rêves à bien (la plupart du temps), nous pourrons même choisir de leur laisser ou pas des défauts mineurs ou « d’offrir » à son fils 6 doigts à chaque main pour qu’il devienne un grand pianiste, mais la chimie de cerveau est, elle, tellement complexe et tellement simple à la fois, que la personne qui ressent et qui vit, dans l’ici et maintenant mais avec une ambition bien plus dévorante que le « viable », cet homme donc ressent les choses beaucoup plus viscéralement et est prêt à tout pour vivre sa passion – atteindre son inaccessible étoile (devenir astronaute) et de tout mettre en place pour séduire la femme qu’il aime, même si elle est une « viable » avec un « gros » défaut. Certaines scènes sont très prévisibles, la seule chose que j’avais loupé c’est que le flic était le frère cadet de Vincent. Anton devenu flic (on pourrait presque dire, simplement flic au vu de ses capacités initiales), ce que je me demande c’est s’il aurait pris le risque d’arrêter son frère soupçonné de meurtre si ce dernier n’avait été sauvé par le collègue d’Anton qui avait eu une idée de génie pour relever l’ADN du tueur qui prouvera qu’ils faisaient (lui et ses collègues) fausse route depuis le début.

Vincent n’avait plus à se cacher, pensait-il et là, arrive le moment fatidique de la montée dans la fusée où, pour y avoir accès, il faut faire pipi et être testé « viable » ou « in-valid » alors qu’il se pensait à l’abris car déjà sélectionné depuis un bon ; malheureusement, cette scène était très prévisible – on pouvait tout de suite se rendre compte que Lamar savait depuis longtemps et qu’il le laisserait passer pour pouvoir montrer à son fils que quand on a un rêve, il faut le poursuivre et tout mettre en place pour l’atteindre.

Tout comme le fait que Jérôme a tout fait pour que son ADN et son nom lui survivent, la scène montre bien qu’il va commettre l’irréparable, la seule chose que l’on ne peut imaginer, c’est la manière dont il va le faire et qui donne à cette scène une dimension de sacrifice pour son bien, le bien de Vincent et peut-être le bien de l’humanité. En effet, cet homme exceptionnel n’était pas, tout comme Anton, « viable » dans le monde aseptisé qu’offrait la génétique poussée à l’extrême. Cette médecine qui ôte la maladie, mais qui, visiblement, ôte aussi la capacité à aimer l’autre, à apprécier ce que l’on possède, même si on peut toujours faire mieux. Tenter d’atteindre la médaille d’or au lieu de commettre une tentative de suicide aurait pu apporter du bonheur à Jérôme au lieu de le clouer dans un fauteuil roulant. Bonheur (relatif) qu’il ne trouvera en n’étant plus lui, mais en vivant le rêve d’un autre à travers lui. Vincent lui aura redonné le goût et l’envie de vivre pour un instant, un instant seulement…

Je pourrais en écrire des lignes pour, au final, avoir la même réaction, je n’ai pas vraiment aimé ce film (pas au point de lui accorder 8/10), même s’il a des qualités scénaristiques et cinématographiques indéniables. Pour moi, cela ne vaut pas le scénario du film « The Truman Show » écrit (mais pas réalisé) par le même Niccol.

Pouvez vous me dire pourquoi dans le film les acteurs et actrices portent des habits en référence avec les années 30 ( imperméable, chapeau du Panama et robes sophistiquées ?