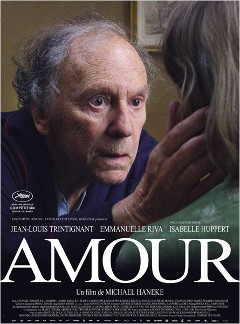

REALISATION : Michael Haneke

PRODUCTION : Les Films du Losange, France 3 Cinéma…

AVEC : Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, Alexandre Tharaud, William Shimell…

SCENARIO : Michael Haneke

PHOTOGRAPHIE : Darius Khondji

MONTAGE : Nadine Muse

ORIGINE : Allemagne, France, Autriche

GENRE : Palme d’or, Drame

DATE DE SORTIE : 24 octobre 2012

DUREE : 2h07

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve.

Le cinéma de Michael Haneke ne saurait faire l’unanimité. Et ce pour la simple raison que, s’il repose sur un indéniable savoir-faire technique, c’est précisément toujours cette maîtrise qui est amenée à être mise en question par le spectateur, selon s’il lui a trouvé une justification ou jugé au contraire qu’elle comportait des excès. Un excès de maîtrise ? La formulation n’est pas si paradoxale que ça, elle touche simplement au domaine de la morale que le filmage investit largement. On trouve sans mal un exemple parmi d’autres possibles dans l’œuvre même du cinéaste, qui ne saurait là encore tenir qu’à une subjectivité de spectateur particulière (celle de l’auteur de ces lignes) : même après la révélation de la sensibilité de son héroïne, le dernier acte de La Pianiste (2001) persiste tant dans la froideur terrible qu’il donne l’impression de n’être plus tragique, juste sentencieux, donc insupportable. Haneke n’est pas là pour rigoler et il ne s’en est jamais caché. Sa tendance à faire évoluer dans une forme rigide des personnages qui s’avèrent être davantage des figures théoriques au service de sa démonstration et sa façon de dénoncer la violence qui peut donner tout autant l’impression qu’il s’en satisfait sont deux des points de débat qui nous paraissent les plus intéressants à son sujet. C’est précisément parce que ceux-ci n’entrent plus en ligne de prise de compte en son sein que l’on souhaite défendre Amour. Rester cramponné à une vision établie du travail d’un cinéaste comme certains semblent s’acharner à le faire (quitte à faire dire à l’œuvre tout autre chose que ce qu’elle raconte) et demeurer aveugle à des évolutions manifestes et largement exprimées par l’auteur lui-même, c’est adopter une posture aussi rigide et sévère que l’étaient les films d’Haneke il y a encore quelques années.

RENGAINE HANEKIENNE ?

Deux courts passages de 71 Fragments d’une Chronologie du Hasard (1995), troisième film d’Haneke pour le grand écran, nous ont frappé rétrospectivement, après qu’on a vu Amour. Dans le premier, une jeune femme malmène au téléphone son vieux père pour on ne sait quelle raison, semble-t-il pour se venger de ce qu’il a fait subir à elle ou à d’autres : un tempérament exécrable ? Une éducation trop dure ? Une participation honteuse au nazisme ? Autre « fragment » : un couple à la dérive, frappé par la maladie de son enfant, ayant perdu l’habitude de toute tendresse, est à table. L’homme, passablement éméché, dit « je t’aime ». La femme s’énerve, il la gifle, puis elle comprend n’avoir pas su percevoir une authentique déclaration et elle lui serre doucement la main en signe d’excuse…

Ainsi isolés, les deux moments prouvent déjà la capacité qu’a le réalisateur de nous faire nous imaginer tout un contexte à partir d’une courte scène, talent qu’il déploie à une grande échelle dans Amour. Mais, en plus d’annoncer deux séquences de ce dernier opus, les deux fragments offrent également des versions réduites de ce qui s’y jouera dans le fond : quelque chose d’extrêmement dur qu’il s’agit de raconter et de mettre en scène en ayant bien quitté cette approche de 71 Fragments, celle qui consistait à capter ce qu’Haneke nommait lui-même « la glaciation des rapports humains contemporains ».

On n’osera pas une seule seconde dire que le cinéaste est devenu tout autre que ce qu’il a pu être. Plusieurs récurrences de son cinéma sont de nouveau convoquées dans Amour, mais semblent être investies d’un autre sens, chargées d’un autre dessein. Ainsi le choix récurrent de Georg(es), Anne/Anna et Evy/Eva (+ Benny dans plusieurs autres opus) comme prénoms des protagonistes visait dans les précédents films à ce qu’on fasse moins attention aux personnages qu’aux figur(in)es auxquelles ils sont réduits au sein de la construction globale du film, porteuses d’une réflexion, supports humains du traitement par le réalisateur d’un thème ou de son entreprise de dénonciation. Ici, cette banalité des prénoms semble devoir servir un processus d’identification : l’une des raisons d’être du film n’est-elle pas, après tout, l’appropriation possible par tout un chacun de la question terrible qu’il pose : que faire lorsque l’être aimé souffre ?

Un autre élément bien connu que l’on retrouve ici, c’est le goût de la structure fragmentaire, ces courts écrans noirs entre deux scènes, ces ellipses plus ou moins béantes dont Haneke dit dans un très bon documentaire sur sa trilogie de la glaciation : « Pour moi, la fragmentation structurée n’est pas un intérêt mais une nécessité, parce que le cinéma de distraction prétend que nous pouvons montrer la réalité dans sa totalité, ce qui est faux. Si le cinéma veut être responsable, c’est-à-dire un art véritable, il est obligé de se rendre compte que notre perception du monde est naturellement fragmentée ». Une réplique du personnage de Georges, dans Amour, attire particulièrement notre attention au sujet de cette structure elliptique : après qu’il a énuméré à sa fille Eva les moments de difficulté qui constituent le quotidien qu’il partage avec sa femme gravement malade, il conclut : « Rien de cela ne mérite d’être montré ».

Voilà précisément une évolution du cinéma d’Haneke qui mérite d’être considérée : certes n’élude-t-il pas toute la dureté de l’épreuve vécue, très loin de là, mais les quelques moments qu’il réunit paraissent tous éminemment nécessaires en ce qu’ils sont tous chargés dramatiquement, au sens étymologique du terme, autrement dit dans leur capacité à faire avancer l’histoire vers la fin qu’on lui connaît. Ils ne sont en rien des moments dont la violence serait infligée au spectateur comme une punition ou un appel à témoin. Quant à la longueur de certaines séquences, elle a toujours été un facteur important de l’effet général créé par le cinéma de l’Autrichien. Selon Bruno Tracq, trois processus trouvent ainsi le temps de s’y jouer : comprendre, sentir, réfléchir. C’est l’une des qualités de ces films : laisser toute une place au spectateur (lorsqu’il ne s’agit pas de venir carrément l’interpeller), un temps à sa réflexion pendant le visionnage même de l’œuvre. L’après-visionnage est toujours marqué par une sorte de battement compréhension/sensation qui amène une réflexion sur le fond du film, au final terriblement lié à sa forme. Ce sont les partis-pris de mise en scène et – particulièrement dans Amour – de narration qu’il faut interroger pour percer ce que le cinéaste nous dit de ses personnages, de l’Homme.

« ET LA TENDRESSE ? BORDEL ! »

Alors que, comme on le rappelait, Haneke a déjà eu beaucoup de mal à offrir à ses films de véritables personnages dotés d’une psychologie normalement dense, on l’imaginait difficilement – il y a tout juste quelques années – mettre en scène du beau, de l’humain, du tendre. Il avait effectivement du mal et il l’explique : « Dès mes débuts, je n’avais rien contre l’idée de montrer des bons moments, mais j’avais l’impression que le cinéma mainstream en avait abusé de manière tellement outrancière qu’il me semblait difficile d’en filmer sans tomber dans le kitsch ». Il en esquissait quelques-uns entre l’instituteur du Ruban blanc (2009) et sa compagne. Amour, lui, en comporte nettement plus, mais sans tapage pour autant. Au point que certains puissent juger le film froid, complètement « à côté de son titre ». « Amour » ayant été retenu plutôt que « Les Vieux » (comme la chanson de Jacques Brel) ou « Quand la Musique s’arrête » (on y reviendra), c’est bien lui que l’on doit évaluer dans la réussite de sa représentation.

Il paraît tout de même clair qu’Anne et Georges, les personnages octogénaires d’Haneke, ne sont pas du genre à se bécoter ou à se rouler de gros patins. Leur milieu social et leur âge sont deux facteurs à prendre en compte pour s’expliquer leur air parfois pincé, assez peu affectueux, voire même une diction parfois théâtrale. Grandes personnalités du milieu de la musique classique (elle est une prestigieuse professeure, il est peut-être un chef d’orchestre), assurément d’origine très bourgeoise, ils correspondent tout simplement au milieu socioculturel dans lequel Haneke lui-même a grandi, à ce qu’il s’est senti à même de représenter en connaissance de cause, au cadre qu’il a choisi pour mettre en valeur son sujet (le décor de l’appartement a été construit en imitant celui de ses parents à Vienne). Le thème de la menace de la fin de toute chose n’aurait-il pas été éludé par des préoccupations sociales si le couple avait vécu dans des conditions matérielles moins évidentes ?

Quant au facteur de l’âge du couple (on parle autant de l’âge des deux conjoints que de l’âge de leur union), il justifie ces moments d’exigence sans apprêt d’Anne vis-à-vis de Georges : ces conjoints de très longue date n’ont plus pour habitude de prendre des pincettes pour se dire l’essentiel, pour exiger violement de l’autre une promesse… C’est la solidité de ce couple et l’immense sincérité mutuelle qui le fonde qui bouleversent tout le long, rendues plus tendres par quelques petites marques d’affection qui relèvent moins du « combat » que le reste de ce qui est montré. Ce sont ces gestes dont on devine qu’ils ne sont pas forcément fréquents dans le quotidien des personnages : cette demi étreinte, hésitante et à peine volontaire, lorsque Georges aide Anne à se déplacer de son fauteuil roulant à un fauteuil du salon, cette façon qu’il a de lui caresser longuement la main pour l’apaiser lorsqu’elle crie, cette complicité du regard lors d’un exercice d’articulation sur l’air du Pont d’Avignon… Mieux : la subtilité de l’écriture et de l’interprétation dessine l’amour du couple en creux de séquences à priori empreintes de froideur, de dureté. Les passages les plus dévastateurs en sont peut-être certains d’émotion réfrénée ou manifestée maladroitement.

Les trois premiers ont rapport avec la musique, si chère à Haneke qu’il envisageait donc bel et bien, un temps, d’intituler son film « Quand la Musique s’arrête ». Celle-ci est en effet interrompue à chaque fois, peut-être pour signaler métaphoriquement la fin inévitable, parfois brusque de toute chose. Mais au-delà de toute visée métaphorique, les scènes musicales sont toutes chargées dramatiquement. Lorsque le couple écoute enfin le CD des Impromptus de Schubert joués par l’ancien élève d’Anne, on réentend l’Op. 90 n°1 qui ouvrait le film, joué en concert par le disciple en question. Au bout d’une petite minute, Anne demande violemment à Georges d’éteindre l’appareil. Il semble que ce soit autant le souvenir de ce soir-là au théâtre (qu’on a vu nous aussi), de ce temps pas si reculé où tout allait encore bien qui la bouleverse que la simple beauté mélancolique de la musique de Schubert. Haneke explique lui-même la scène musicale suivante : « Dans son lit, Emmanuelle Riva entend Trintignant jouer un choral de Bach : « Je t’appelle. Seigneur Jésus-Christ, je te supplie, écoute ma lamentation ! ». Quand il s’interrompt, elle lui demande pourquoi. Il ne lui répond pas, mais on voit qu’il a une petite réaction à ce qu’elle vient de dire. Peut-être a-t-il renoncé à prier »… Plus tard, Georges fantasme une Anne qui aurait retrouvé ses facultés et lui jouerait le sublime Impromptu Op. 90 n°3 de Schubert : là encore, la beauté et les illusions qu’elle charrie ne sont pas supportables trop longtemps, et Trintignant éteint la chaîne hi-fi où, en fait, tournait le CD de l’ancien élève. Représentation éminemment originale du rêve, qui dit le courage qu’a le personnage d’affronter la réalité : au sein même de la scène onirique, un retour à la réalité s’effectue, déclenché par le personnage lui-même.

Quant à la quatrième scène intense d’émotion réfrénée, en l’occurrence transformée en violence, c’est celle de la gifle. Une gifle qui veut dire « je t’aime » (on revient au passage de 71 Fragments que l’on évoquait plus haut). Résolue à se laisser mourir, Anne refuse de manger depuis plusieurs jours, comprend-t-on. Cette fois-ci, c’en est trop : Georges la sort de son égoïsme en lui rappelant qu’il est là, lui aussi, et que – bien que de manière différente – c’est une épreuve pour lui aussi, qu’elle n’a pas le droit de baisser les bras dans un combat qu’ils mènent ensemble pour prolonger le plus longtemps possible leur vie à deux (« Ils n’ont qu’un cœur pour deux » chantait Brel). C’est le regard d’Anne sur lequel la scène se termine, compréhensif et non plus frondeur ou chargé de reproche, qui émeut le plus.

Haneke a pu déclarer à propos d’opus bien plus violents quelque chose qui s’applique néanmoins à Amour : « La question n’est pas de savoir ce qu’on a le droit de montrer mais plutôt : comment permettre au spectateur de comprendre ce qu’on lui montre ». La scène de la gifle, exemplairement, est débarrassée de toute équivoque par ce qui l’encadre. Qu’en est-il du dénouement ? Quelqu’un qui sait que le cinéaste s’est toujours refusé à une « pornographie de la violence », à filmer un meurtre plein cadre (cf. Benny’s Video, 71 Fragments, Funny Games, Le Ruban blanc) comprendra vite que la mort d’Amour n’en est évidemment pas un, et qu’Haneke ne souhaite aucune ambiguïté là-dessus. La question en suspens serait à la rigueur celle de la préméditation de l’acte de Georges : a-t-il prévu son geste lorsque la scène débute et qu’il entame son récit d’un souvenir d’enfance destiné à apaiser une Anne délirante ? Mais qu’importe que l’intention s’inscrive dans le temps long ou court, dès lors que sa nature est claire ? C’est un acte d’amour à l’image de tout le film : beau et laid à la fois, dont le cinéaste se refuse à détourner le regard.

LA MAÎTRISE ET L’OUVERTURE

Faire face à un sujet difficile ne veut pas pour autant dire imposer un parcours du combattant au spectateur. Du moins plus pour l’Haneke d’aujourd’hui, dont on croit retrouver certains traits dans ses personnages. C’est ce culte de la maîtrise qu’on évoquait précédemment, et dont il s’agit toujours d’évaluer dans les films du cinéaste le degré de bon sens ou, inversement, les « excès ». Ce qui est particulièrement intéressant dans Amour, c’est que les protagonistes eux-mêmes ont une volonté plus ou moins bien placée (libre à chacun de se situer par rapport à eux, c’est l’intérêt majeur de la manière dont l’histoire est racontée, sans jugement apparent) de serrer les dents, d’être dans la retenue et le contrôle de soi. Quelques courtes scènes concernant les soins d’Anne sont particulièrement touchantes : celle de la couche, qu’une infirmière apprend hors-champ à Georges à lui enfiler, tandis qu’on est face au visage silencieusement humilié de la femme ; celle de la douche où, épousant le regard de Georges qui demeure au pas de la salle de bain, on distingue mal un sein d’Anne qui paraît s’affoler que même son mari la voit dans de telles conditions ; puis celle où une infirmière maladroite brosse trop abruptement celle-ci et l’invite à voir « comme elle est belle la madame » dans un miroir qu’elle lui tend : Anne, de honte, détourne le regard. Ce que le film évoque ici de délicat et de déchirant, c’est l’avilissement le plus terrible que puisse représenter la maladie : un avilissement aux yeux de l’être aimé, qui pourtant devient peu à peu le seul et unique à être présent auprès de soi.

Georges, lui, est dans la maîtrise de l’intimité du couple vis-à-vis du monde extérieur. Là encore, Haneke nous laisse juge de ses attitudes vis-à-vis des personnages secondaires. Les personnages de la fille Eva (Isabelle Huppert) et du pianiste Alexandre Tharaud dans son propre rôle sont assez vite cernés. La première est maladroite dans ses jugements à l’emporte-pièce ou l’agacement qu’elle peine à dissimuler et, souvent filmée près des grandes fenêtres du salon, paraît vouloir fuir la réalité de la maladie de sa mère. Quant au second, sa maladresse est presque égale, ne parvenant pas à gérer, selon Haneke, son face-à-face avec la vieillesse et la maladie. En revanche, ces voisins serviables et attentionnés renvoient davantage un miroir au personnage de Georges, aux limites de sa maîtrise : il aurait besoin de souffler, de se confier parfois, mais s’y refuse, remerciant toujours le couple d’Italiens d’une manière pressante, comme pour les inviter à quitter le plus vite possible un terrain qui leur est défendu. Quant au moment du renvoi de la seconde infirmière, il est intéressant par le peu d’éléments qui le précèdent : tout juste cette courte scène de maltraitance involontaire qu’est le brossage des cheveux. Dès lors que seul cet élément est donné à notre connaissance, le face-à-face avec l’employée paraît démesuré dans la violence de ses propos : et si les excès de Georges étaient ce dont Anne voulait parler lorsqu’elle lui disait : « Tu es un monstre parfois, mais tu es gentil » ? Un monstre parfois trop méprisant (« Votre inquiétude ne m’intéresse pas » dit-il à sa fille et son gendre, quelques scènes après avoir commenté avec un ton glacial et pince-sans-rire le pathétique d’un enterrement) vis-à-vis de ce qui entoure l’objet principal voire unique de son attention : l’être aimé. Le cauchemar de Georges n’indique pas autre chose : la menace qui pèse sur lui, c’est moins la maladie de sa femme que lui-même, une sorte de troisième bras sorti de son propre dos qui l’étoufferait :

C’est donc autant Georges qu’Haneke qui fait le choix du huis clos, que le cinéaste explique : « [Si j’ai opté pour le huis clos, c’est] parce que c’est artistiquement plus intéressant. En outre, je voulais éviter cette forme de faux naturalisme qui consiste à montrer l’hôpital et les traitements ». Le paradoxe du film, c’est de s’appuyer à la fois sur une évolution extrêmement réaliste de la maladie, d’évoquer avec précision les soins qui tentent d’y pallier, de se dérouler dans un décor élaboré avec un soin maniaque (le plancher de l’appartement est véritable, de même que le bois des bibliothèques où les livres sont classés par ordre alphabétique et sur la tranche desquels on lit même distinctement « Schubert », pour plusieurs d’entre eux) et en même temps d’être effectivement détaché du naturalisme par des éléments de stylisation.

Le choix d’un prologue et d’un épilogue, la convocation de l’onirisme et le goût de scènes mystérieuses (l’oiseau comme symbole de la mort ?) en sont quelques-uns de remarquables. On évoquait également cette curieuse réappropriation du principe du leitmotiv qu’opère Haneke en faisant de l’interruption le « motif musical » récurrent du film. L’autre rattachement au domaine de la musique qu’évoque le cinéaste, ce sont les deux « pauses » qu’il offre au récit : « Chacune de ces deux séquences intervient à un moment où, dès l’écriture, j’ai senti que j’avais besoin de ce qu’on appelle en musique une fermata, à savoir une sorte de suspension musicale pour donner un peu d’air au film, après une séquence dure. La série de plans sur l’appartement désert est placée juste après l’hospitalisation d’Emmanuelle Riva. Elle montre comment, d’un moment à l’autre, tout peut disparaître, avec un sentiment d’inquiétude supplémentaire, dû à la nuit. En plein jour, ces images de l’appartement vide n’auraient pas donné le même effet. La série sur les tableaux vient juste après la séquence de la gifle que donne Trintignant à Emmanuelle Riva, quand il l’oblige à boire, alors qu’elle veut mourir et qu’elle recrache le contenu du verre. C’est, pour moi, la séquence la plus violente du film, qui renvoie à sa grande question : comment gérer la souffrance de l’être aimé ? Pour exprimer cela, sans sortir du huis clos, j’ai eu l’idée de tableaux qui représentent de grands paysages vides ou avec deux personnages isolés ». Egalement, on note que les peintures (ci-dessus : les deux dernières de la série de six) représentent des paysages de plus en plus dégagés, ouverts – indépendamment de la clarté ou de la charge de leur horizon – comme pour apaiser les personnages, leur promettre une délivrance prochaine.

Plus largement, au-delà de ces deux fermata, la structure narrative du film a quelque chose de musical, comme une dissonance savante. Entre dureté et tendresse, trivialité et grâce, étouffement et respiration, la bipolarité est constamment entretenue, et pourtant le déroulement frappe par sa fluidité. Preuve s’il en faut de l’accomplissement du montage, aucun enchaînement, même le plus radical, ne parvient à choquer : pas même le fait qu’à une scène de tentative de suicide d’Anne en succède une autre où, un certain temps (indéterminé) après, elle s’amuse avec son tout nouveau fauteuil roulant électrique. C’est finalement la vie, son cours inaliénable et sa contamination inévitable par l’approche de la mort que saisit le film, donnant perpétuellement l’impression d’être dans le fond mais de regarder vers le haut, vers un absolu. L’amour, après tout, ne va-t-il pas jusqu’à survivre à la mort dans une dernière scène mystérieuse avec Georges et Anne ?

L’épilogue, lui, semble avoir une double fonction narrative autant qu’un impact émotionnel protéiforme qui nous laisse sur cette impression de suspens, sur ce trouble. Eva y revient dans l’appartement, probablement un certain temps après la mort d’Anne et la découverte relatée dans le prologue (on ne sait pas ce qui est advenu de Georges). D’une part, c’est le retour au réel suite à une échappée onirique, le retour à l’incontournable vérité de la solitude des survivants, concrétisée à plusieurs niveaux : le vide laissé dans l’appartement par ceux qui y ont si longtemps vécu, le vide intérieur manifeste du personnage et le vide séparant le décor cadré large d’une Eva toute petite dans la profondeur de champ (le tout dernier plan). Mais c’est également la mise en scène d’un personnage dépassé par l’ampleur de ce qui est arrivé aux siens et sur lequel nous avons une longueur d’avance, nous qui avons été témoin de l’intimité d’une histoire d’amour terrible. Comme si tout le film n’avait été qu’une confession à demi-mot…

L’épilogue, lui, semble avoir une double fonction narrative autant qu’un impact émotionnel protéiforme qui nous laisse sur cette impression de suspens, sur ce trouble. Eva y revient dans l’appartement, probablement un certain temps après la mort d’Anne et la découverte relatée dans le prologue (on ne sait pas ce qui est advenu de Georges). D’une part, c’est le retour au réel suite à une échappée onirique, le retour à l’incontournable vérité de la solitude des survivants, concrétisée à plusieurs niveaux : le vide laissé dans l’appartement par ceux qui y ont si longtemps vécu, le vide intérieur manifeste du personnage et le vide séparant le décor cadré large d’une Eva toute petite dans la profondeur de champ (le tout dernier plan). Mais c’est également la mise en scène d’un personnage dépassé par l’ampleur de ce qui est arrivé aux siens et sur lequel nous avons une longueur d’avance, nous qui avons été témoin de l’intimité d’une histoire d’amour terrible. Comme si tout le film n’avait été qu’une confession à demi-mot…

A demi-mot, oui. Parce que l’émotion n’y est jamais dans l’ostentation, dans la performance : tout juste quelques larmes apparaissent-elles dans les yeux d’Anne à qui on change sa couche ou coulent-elles de ceux de sa fille déboussolée. Pour le reste, il faut croire que les moments où les personnages craquent sont systématiquement relégués dans les ellipses du montage. Ici, l’émotion est presque toujours souterraine. Elle tient à ce que les actions montrées semblent faire affleurer de la vie passée du couple dans son présent et à ce que des gestes ou des répliques à priori anodin(e)s, faits/dites parfois froidement par les personnages, trahissent de leur émotion dissimulée (ce « C’est beau la vie, aussi longtemps » nous bouleverse parce qu’il est simple, dit sans trop y penser par Anne qui est en train de feuilleter un album de photos). Il n’y a rien d’étonnant, donc, à ce qu’Amour suscite des réactions radicalement opposées parfois. C’est une oeuvre qui, en éludant beaucoup de ce qui aurait pu être le contenu d’un film plus classique sur le même sujet, appelle à une « participation active » du spectateur, à ce que celui-ci dépose beaucoup de lui-même (de son vécu, de son imagination, de son ressenti, pour faire le lien entre les séquences, pour s’expliquer les actes des personnages) sur la base donnée par Haneke. Tout en étant maîtrisé, Amour est un film grand ouvert.

Sources :

– Images tirées du film : http://www.tumblr.com/tagged/michael%20haneke

– Citations : « Haneke par Haneke » de Michel Cieutat et Philippe Rouyer, Ed. Stock, octobre 2012

3 Comments

merci pour ce commentaire très éclairant. je sors tout juste de la sale de cinéma, et il faut bien l avouer, ce film a été mené d une main de maître! c en est étonnant à quelle point la maîtrise se fond dans la simplicité de ces longs plans séances… on aurait tendance à penser que certaines scènes sont longues par artifice, mais dans le fond, elles sont ce qu elles doivent être.pour ma part, je pense que la scène du rêve fait écho à la scène du début, quand, rentrant chez lui, le vieux couple s aperçoit que quelqu un a tenté de forcer la porte…dès ce moment-là, une tension règne, une menace plane… et, en effet, elle s abat peu après sous une forme inattendue: l attaque cérébrale.puis… quelqu un frappe à la porte, puis se cache, puis réapparaît et attaque par derrière… ouf! ce n est qu un rêve… mais ç aurait pu être la suite du film… celle que nous eût proposé son réalisateur s’il l avait voulu… comme dans « funny games », haneke joue avec le spectateur en nous montrant, qu après tout il s agit d une histoire menée par un scénariste qui est seul maître à bord, dieu tout puissant qui choisit du destin des uns et des autres. et il l est! ce meurtre hypothétique, haneke décide de nous le livrer sous forme de rêve, de métaphore peut-être (l’étouffement qu implique l’amour, la responsabilité du mariage)…bref, l essentiel a été dit par votre fine analyse. je vous en remercie! car elle permet d apprécier l oeuvre à sa juste valeur.k.

Film rempli de symboles, bravo!

Brillante analyse. Pourquoi, selon vous, Haneke a-t-il choisi la musique de Schubert plutôt que celle d’un autre compositeur? J’ai pensé à l’amitié, très préconisée par Schubert. Celle-ci serait-elle, au final, la tonalité foncière de cet « Amour »? Amitié ou pas, mort à 31 ans, Schubert est probablement le plus célèbre exemple d’une « musique qui s’arrête » pratiquement du jour au lendemain.

L’une des scènes les plus touchantes pour moi est celle des repas, où Trintignant coupe la viande pour sa femme tout en lui racontant un récit de sa jeunesse. Attentive, elle répond : (je cite de mémoire) : « Mais tu ne m’avais jamais raconté cette histoire? », « Il y en a plein que je ne t’ai pas encore racontées. » Démonstration de la jeunesse, de la vitalité, de l’intelligence d’un amour demeurées intactes. Entre deux personnes qui « parlent » la même langue, celle de la musique, dans ce cas-ci la classique, la relation d’osmose intellectuelle et spirituelle, comme démontrée par Haneke, convainc au quart de tour. Pour terminer sur l’amitié, permettez-moi de citer Beethoven (que Schubert tenait à rejoindre jusqu’à sous terre, puisqu’il est enterré à ses côtés) : « L’amitié véritable n’est possible que par l’union de natures qui se ressemblent. »

Une autre scène inoubliable, celle où Trintignant s’indigne suite au commentaire de sa fille qui proclame qu’il faut « parler sérieusement », après avoir constaté le piètre état de sa mère. Que puis-je ajouter qu’ici, Trintignant dévoile son art le plus grand, une finesse, une puissance, une noblesse du jeu à couper le souffle. J’ose croire qu’une telle force de caractère, un tel refus du compromis, ne soient possibles qu’à un âge très avancé. À la seule condition d’aimer, bien sûr.