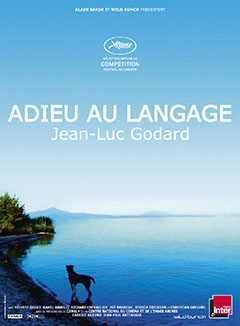

REALISATION : Jean-Luc Godard

PRODUCTION : Wild Bunch

AVEC : Héloïse Godet, Kamel Abdelli, Zoé Bruneau, Richard Chevallier, Jessica Erickson, Alexandre Païta

SCENARIO : Jean-Luc Godard

PHOTOGRAPHIE : Fabrice Aragno

MONTAGE : Jean-Luc Godard

BANDE ORIGINALE : Jean-Luc Godard

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Expérimental

DATE DE SORTIE : 21 mai 2014

DUREE : 1h09

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Le propos est simple. Une femme mariée et un homme libre se rencontrent. Ils s’aiment, se disputent, les coups pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les saisons passent. L’homme et la femme se retrouvent. Le chien se trouve entre eux. L’autre est dans l’un. L’un est dans l’autre. Et ce sont les trois personnes. L’ancien mari fait tout exploser. Un deuxième film commence. Le même que le premier. Et pourtant pas. De l’espèce humaine on passe à la métaphore. Ca finira par des aboiements. Et des cris de bébé…

« Godard for ever ! », pouvait-on entendre dans l’assemblée le soir de la cérémonie de clôture du dernier festival de Cannes, au moment même où Adieu au langage remportait un Prix du Jury ex aequo avec Mommy de Xavier Dolan. Ce cri du cœur, que l’on pouvait être tenté d’attribuer à un énième ayatollah de l’œuvre du cinéaste franco-suisse (était-ce la joie de voir le film intégrer le palmarès ou la frustration qu’il n’ait pas reçu la Palme ?), prend au final un nouveau relief après revisionnage du film. Ce n’est plus une manifestation de l’importance culturelle accordée à un artiste que l’on perçoit dans cette phrase, mais au contraire un petit mot de remerciement, envoyée à un artiste fondamental qui tire sa révérence en nous faisant parvenir sa dernière lettre. D’où l’absence finalement logique de Godard sur la Croisette, puisqu’il ne sert à rien d’accompagner une lettre adressée au public (celui-ci n’a juste qu’à la recevoir et la lire). D’où l’idée que son film, indéchiffrable et abscons si l’on décide de l’aborder sous l’angle d’une narration fluide et soutenue (terrible erreur), puisse s’incarner en reflet d’un monde lui-même indéchiffrable et abscons (« Bientôt, tout le monde aura besoin d’interprètes, y compris pour comprendre ce qui sort de sa propre bouche », entend-on dans le film). Par hypothèse, on en déduit donc que, pour un cinéaste ermite comme Jean-Luc Godard, cette lettre d’adieu déguisée en ovni kaléidoscopique devait avoir la dimension d’un chant du cygne, signant le passage d’un monde à l’autre sous une forme à la fois barrée et irradiante.

Il n’est en revanche pas si simple que cela d’expliquer pourquoi revoir le film à tête reposée (et sur format Blu-Ray) procure une sensation diamétralement opposée à celle du visionnage en salles. Sans doute que le fait de découvrir un collage-mixage aussi expérimental sans mode d’emploi préalable ne pouvait que créer un sentiment de perte, pour ne pas dire d’inconfort absolu si l’on en juge par les éternels dérèglements sonores que Godard s’échine à multiplier (dans une salle de cinéma, l’expérience était tout sauf agréable pour les tympans). Quant à l’utilisation de la 3D, argument de vente autant que promesse d’une nouvelle approche de la technologie (de la part de Godard, c’était le minimum), elle stimulait les neurones par son inventivité autant qu’elle agressait nos nerfs optiques par ses choix visuels radicaux, en particulier un effet mémorable sur lequel nous reviendrons un peu plus bas. Avec le recul, les réserves sur le film s’effaceront d’un coup sec, laissant ainsi la joie de redécouvrir le film pour ce qu’il est avant tout : ni plus ni moins que le gigantesque mashup d’un savant fou en fin de carrière, tantôt déréglé tantôt harmonieux, qui combine et absorbe tout à la manière d’une provocation surréaliste, histoire de mieux prendre le pouls d’un monde devenu un puits à images contradictoires.

ADIEU, Ô LANGAGE !

Bon d’abord, c’est quoi le vrai titre de ce film ? Doit-on le lire et l’interpréter tel quel, ou plutôt, comme nous le laissent entendre deux cartons en relief qui reviennent à plusieurs reprises dans le film, doit-on dire Ah Dieux, Oh Langage ? Le choix n’a aucune importance puisque ce sont les deux titres qui ont chacun la leur. On pointe ici aussi bien l’adieu au langage cinématographique tel qu’on le connaitrait (laissant ainsi le « discours » et le « sens » à l’état de ruines dans lesquelles on s’aventurerait, tel un archéologue) que l’envie de redonner à cette narration disloquée de partout le relief d’une colonne vertébrale d’un nouveau genre, un peu comme un assemblage de fragments éparpillés qui formeraient alors une nouvelle matière, potentiellement instable et/ou surnaturelle. L’analogie avec la créature de Frankenstein s’impose alors, d’abord parce que le film cite l’œuvre de Mary Shelley lors d’une scène de reconstitution (elle aurait écrit le roman lors de sa fuite avec Lord Byron au bord du lac Léman), ensuite parce que le film parle un langage qui échappe à celui qui nous est familier. Et du coup, comme nous sommes chez Godard, le jeu de distorsion du sens des mots semble de rigueur jusque dans le titre, comme s’il devenait stimulant d’essayer d’en extraire de nouveaux mécanismes de sens ou de pensée.

La nouveauté, c’est que Godard installe ici une rupture sèche avec le « sens » comme avec le « dialogue », nous invitant contre toute attente à couper les ponts entre ces deux notions qui restent les bases de la connexion entre un film et son spectateur. Cela ne surprendra que les néophytes, à vrai dire. En effet, depuis déjà deux décennies, Godard semblait avoir pris la poudre d’escampette vis-à-vis du langage propre au cinéma. Parce que celui-ci, relevant désormais de l’expression courante et constitué par défaut de codes invariables, se révèle incapable d’explorer le monde dans ce qu’il peut révéler d’invisible, d’appréhender le hors-champ dans ce qu’il peut offrir d’enrichissant, de refléter le pouvoir du médium dans ce qu’il peut avoir de révolutionnaire. L’adieu au langage, c’est cela : se défaire du regard assimilé par tous pour activer au contraire son propre regard, unique par définition, donc susceptible de bâtir un pont subjectif entre l’idée (la nature) et l’image (la métaphore).

On l’aura donc compris, Godard impose ici au langage de foutre le camp et de laisser sa place à une nouvelle langue. Certes, le résultat ne manquera pas d’horrifier pas mal de spectateurs rompus aux règles élémentaires de la narration, mais nul doute qu’il leur sera facile de n’y voir alors qu’un manifeste bricolé d’une nouvelle approche narrative (il est tout à fait possible de lire le film comme un véritable work in progress). De même, la crainte que l’on pouvait ressentir face au pourtant génial Film socialisme, à savoir celle de suivre un cinéaste bloqué dans une logique expérimentale de plus en plus erratique, n’est plus d’actualité. La clé permettant de relier les deux derniers films de Godard se trouve peut-être dans un film rare du cinéaste nommé Allemagne 9-0, par ailleurs intégré dans les bonus du DVD/Blu-Ray (excellente initiative de l’éditeur Wild Side) : il y était question d’un film de commande pour Antenne 2, dans lequel Godard, fidèle à ses partis pris de laborantin, parvenait à saisir quelque chose du passé qui circulait encore dans les ruines du Berlin d’après-guerre. Du coup, l’errance mélancolique du cinéaste dans cette ville-cicatrice, hantée autant par les spectres hideux du nazisme que par les courants artistiques d’antan (on y entend la 7ème Symphonie de Beethoven), fait alors écho à ce que l’on visualisait dans Film socialisme : un panorama analytique de l’Europe, à la fois dans ce qu’elle est (un espace dans lequel l’homme navigue sans curiosité et où chaque lieu ressemble aux autres) et dans ce qu’elle symbolise (une « famille de nations » confrontée au désir d’émancipation de ses membres).

Ce vaste chaos des images est celui qui nourrit désormais Adieu au langage, opus pour le coup infiniment plus vif et stimulant, tant il fait de cette « quête du déchiffrage » son propre sujet d’étude. Dès que le film démarre, on est mis dans l’ambiance : l’écran est noir, on entend un violon strident qui nous met au garde-à-vous sur notre siège, et un carton apparait alors (« Tous ceux qui manquent d’imagination se réfugient dans la réalité. Reste à savoir si de la non-pensée contamine la pensée »). Une phrase pareille aura beau friser la tautologie chez les détracteurs de Godard, elle n’a pourtant rien d’un coup de bluff. Juste de quoi donner le ton du processus (versant analytique) qui va s’enclencher pendant 69 minutes. Sur le versant plastique, tout se résume à une célèbre phrase de Claude Monet : « Ne pas peindre ce qu’on voit, puisqu’on ne voit rien, mais peindre ce qu’on ne voit pas ». Au risque de ne filmer que du néant ? Au risque que le spectateur ne puisse rien voir ou tirer de l‘expérience ? C’est le pari du film. C’est la base de son processus de recherche. A la fois sa possibilité de défaite et sa promesse de victoire.

Reste enfin que la notion de « langage » n’est pas seulement ici qu’une matière à faire péter de l’exégèse à chaque (faux) raccord de plan. Elle est aussi un motif théorique qui se décline dans la communication (gestes, parole, attitude, regards, etc…) en même temps qu’il est sans cesse remis en cause au sein même de certaines entités (au choix, un couple en conflit ou un parc urbain en effervescence). Dans chaque cas, le film crée la surprise en visant le décalage, voire l’outrance la plus totale – du jamais-vu chez Godard depuis Week-end en 1967. Par exemple, le parc urbain comprend un homme qui récite à haute voix ce qu’il lit dans des livres d’occasion (théorie ou masturbation, à vous de juger), avec, juste derrière lui, un mur blanc où trône l’inscription Usine à gaz !

Plus fort encore : lorsque le film s’attarde sur un couple (où la femme, reléguée aux tâches ménagères, réclame l’égalité), Godard ose une édifiante métaphore scatologique qui voit l’homme, assis sur le trône en train de faire caca, prétendre que le seul lieu de l’égalité des sexes reste le siège des toilettes ! Le cinéaste n’en est certes pas à sa première théorie sur les deux sexes – autrefois, il disait que dans « masculin », il y a « masque » et « cul », et que dans « féminin », il n’y a rien. Mais pour une fois, en rejoignant malgré lui la théorie de David Cronenberg sur la fonction biologique comme seule réalité indiscutable (cette année, dans Maps to the Stars, le cinéaste canadien filmait Julianne Moore lâchant de gros pets en pleine défécation !), il nous largue face à une théorie qui frise autant l’audace que le n’importe quoi. Et de ce jeu de correspondance assez bidonnant entre l’idée et le symbole se dégage en fin de compte un schéma analytique à deux niveaux. Pas n’importe lequel, d’ailleurs, puisque c’est précisément celui autour duquel s’article toute la narration très instable du film.

NATURE ET METAPHORE (META-FORÊT ?)

Le film semble se diviser en deux parties, là encore illustrées par des cartons : La Nature et La Métaphore. Ce n’est pourtant pas tout à fait vrai. D’abord parce que les deux parties en question reviennent à deux reprises, ensuite parce qu’un épilogue intitulé Mémoire/malheur historique sert ici à clôturer le film sur une sorte de bilan en voix off, énoncé par Godard lui-même et sa compagne Anne-Marie Miéville (on les voit faire de l’aquarelle, tous deux désireux de « faire rentrer de la profondeur dans le plat »). Cinq parties en tout, et on peine parfois à établir un lien entre elles, tant les idées s’y révèlent furtives autant qu’elles s’y dupliquent à loisir – la scène de la défécation sera rejouée à l’identique par un couple différent. La seule certitude, c’est d’y choper des correspondances au cœur d’un fatras de distorsions poétiques et de variations perpétuelles sur les formats d’image (même les bordures du cadre « glissent » dans certains plans !). Les associations d’idées, les correspondances verbales, pas de souci, Godard est passé pro dans ce domaine, pour le meilleur comme pour le pire. On ne peut pas dire que sa façon de jouer au Petit Bac lacanien aboutisse toujours à du concret : si la musicalité du titre suffit ici à construire une multitude de termes déviés (ce que l’on évoquait plus haut), le cinéaste part parfois en vrille dans la théorie-branlette. Le plus gros exemple reste une conversation entre le professeur et son assistante dont le pouce tapote sur un iPhone : « Il fait quoi le pouce ? – Il pousse – Et avant il faisait quoi ? – Il poussait – Donc c’est le Petit Poucet – Oui, on peut dire ça – Et les icônes ce sera quoi ? – Les cailloux – Mais alors, où est l’ogre ? ». Bon, comprendra qui pourra…

Par moments, on retrouve même le Godard misanthrope et politique que l’on prenait tant d’obstination à fuir, surtout lorsqu’il s’agit pour lui de prendre l’œuvre d’écrivains intellectuels pour illustrer son point de vue sur le monde. Ici, à peu près tout le monde passe au mixeur godardien, de Platon à Alain Badiou en passant par Antigone et Jean-Paul Sartre, mais c’est Jacques Ellul, théologien libertaire considéré comme penseur de la technique et de l’aliénation, qui se voit privilégié. Godard voit en lui « celui qui avait (presque) tout prévu : le nucléaire, les OGM, la publicité, les nanotechnologies, le terrorisme, etc… », et entérine cette vision pessimiste du monde en y superposant la sienne. Là-dessus, aucune surprise à s’apercevoir que c’est un peu le bazar : pour deux théories intéressantes sur les vaincus de l’Histoire (qui ont malgré tout imprégné tout le monde de leur idéologie) ou les dérives judiciaires (« La loi triche dès qu’elle nie sa propre violence »), on en récolte deux autres à côté de la plaque, qu’il s’agisse d’un parallèle stupide (Hitler fut nommé chancelier du IIIème Reich l’année où la télévision fut inventée… mouais, peut-être, et alors ?) ou d’un dogme misogyne à en filer des palpitations à Eric Zemmour (« La mobilisation totale a pour conséquence aujourd’hui que les femmes accomplissent une tâche pour lesquelles elles ne sont pas faites »).

On est tout de suite rassuré de constater que ces théories finissent par se noyer dans le bain plastique du film, lequel prend soin de faire fondre leur sens comme neige au soleil. Il est finalement plus juste de n’y voir là qu’un maelström assez conceptuel du monde d’aujourd’hui telle que le visualise Godard (en gros, un chaos de mots qui ne fait plus le poids face au chaos des images). C’est même d’autant plus aisé que le cinéaste s’amuse parfois à bloquer le mécanisme de « sens » en jouant sur les cuts et (surtout) sur la bande-son. Un exemple : lorsqu’une femme pose deux questions à son professeur, la première, hautement stupide (« Est-ce que la société peut admettre le meurtre comme moyen de faire reculer le chômage ? »), est rendue à moitié inaudible par une insupportable friture sonore, alors que la seconde (« Quelle est la différence entre une idée et une métaphore ? ») reste audible, car en lien avec le processus analytique du film. Supprimer le superflu et privilégier l’essentiel, voilà tout.

Dans ces moments-là, on savoure le fait de voir Godard enfin libéré de son charabia théorique et plus enclin à se parodier lui-même, à dynamiter sa pensée pour mieux la réinventer. C’est que, pour lui, l’expérience intérieure compte désormais plus que l’effet du verbe et les règles figées de la société de spectacle sont à bannir. Sur cette idée-là, il fait encore preuve de décalage dans sa combinaison de la nature et de la métaphore : d’abord une pensée établie en voix off (« Pour la société et le spectacle, les images deviennent aujourd’hui le meurtre du présent »), ensuite son illustration barrée (une intellectuelle est menacée par son mari qui, entouré de gardes du corps, pointe alors un flingue sur elle !). La logique sera la même pour les innombrables jeux de miroirs entre homme et femme, mari et épouse, humain et animal, humain et nature, terre ferme et lac Léman. Le cinéaste s’amuse alors à élaborer des parallèles entre le visuel et le verbe, stimulants lorsqu’ils pervertissent le champ lexical du mot utilisé. A un moment donné, Godard énonce la définition de la philosophie selon Jean-Paul Sartre : « La philo est un être pour lequel il est, dans son être, question de son être, en tant qu’en cet être implique un autre être que lui ». OK pour l’idée. Sauf que cette définition est énoncée en off lorsque la caméra DV de Godard fixe les branches d’un arbre en tournoyant… Ah d’accord… Devait-on comprendre « hêtre » au lieu de « être » ?

Reste un grand classique du bricolage godardien : le jeu sur les raccords. Ou plutôt, car c’est ici plus affirmé, sur l’image mentale qui découle du raccord entre deux images (la fameuse théorie du « 1+1=3 »). Ici, c’est l’image visible à l’écran et l’image visualisée par le dialogue (en voix off) qui induisent une autre image, celle-ci mentale et variable en fonction de l’approche du spectateur. Les exemples se bousculent ici : voix off sur les indiens Chirikawas qui appellent le monde « la forêt » (à l’écran, on voit un sexe féminin, donc l’origine de ce monde), voix off énonçant un texte de Samuel Beckett sur la bouche qui forme une ligne droite dès qu’elle rentre la langue (à l’écran, on voit les doigts d’une main floue former une sorte de bouche qui se referme), etc… Du théorique, certes, mais stimulant car laissé ouvert par une association d’idées découlant d’un montage expérimental. Bien sûr, ces raccords de sens risquent de paraître creux pour certains et fascinants pour d’autres, mais qu’importe, c’est le but – Leos Carax avait pris le même risque à travers le découpage en sketches d’Holy Motors.

C’est qu’ici, Godard fait preuve d’un minimalisme bienvenu, évitant la grande forme bétonnée de A à Z pour viser le puzzle où chaque pièce est à saisir dans sa plus pure nudité, assumée telle quelle et moins encline à accentuer la profession théorique. Et surtout, il se rapproche aussi de Carax dans le sens où il intègre son pessimisme dans le propos sous forme de digressions poétiques, aussi bien sur les êtres (« Ils sont étrangers les uns des autres, parce que séparés par leur liberté commune ») que sur les deux extrémités de la vie (le zéro et l’infini pour les mathématiciens, le sexe et la mort pour Godard). D’où la présence d’un chien nommé Roxy, en réalité le vrai chien du cinéaste, qui passe ici au premier plan pour prendre le dessus sur l’homme, ce dernier étant « aveuglé par la conscience, donc incapable de voir le monde tel qu’il est ». Toujours cette idée d’un monde agité et complètement déréglé, sur lequel un regard « autre » se doit désormais d’être posé.

IMAGE EN LIQUEFACTION, 3D EN FUSION

Et puisque l’on parle à nouveau de « regard », autant finir par évoquer l’utilisation du relief 3D par ce cinéaste à la Géo Trouvetou. Déjà, si l’on part du principe que la 3D sert à amplifier l’interactivité entre l’écran et la salle, on peut dire que Godard a carrément pulsé le concept dès 1960 avec A bout de souffle – souvenez-vous des insultes que Jean-Paul Belmondo adressait soudain aux spectateurs alors qu’il roulait en pleine campagne. Voilà pour l’image. Sur le son, c’est pareil : on est désormais habitué à voir chez Godard un triturage impitoyable de la bande-son, laissant les contrastes tutoyer les extrêmes (la friture la plus pénible se succède au silence le plus cristallin) et superposant différentes couches sonores en y installant de surprenantes inégalités de volume. Avec le filmage en relief 3D, pas sûr qu’il ait voulu se la jouer James Cameron en montant d’un cran sur l’échelle de l’immersion : en effet, si l’on en juge par son adhérence aux théories de Jacques Ellul sur les dangers d’une société obsédée par la technologie, on jurerait que Godard ne voit dans la 3D qu’un énième gadget destiné à devenir une mode avant de susciter la lassitude. On serait tenté de le croire, surtout au vu de certaines innovations qui peinent sévère à se décliner en masse – la révolution promise par la HFR du Hobbit a-t-elle vraiment eu lieu ?

Or, ce qui l’intéresse ici, c’est tout simplement d’intégrer un mouvement de crise, voire de maladie pure et simple, au sein même de l’image, afin de mieux mettre en perspective son évolution. Une crise qui, d’une certaine façon, rejoint en tant que telle la relation conflictuelle qui régit le couple homme/femme au sein de la narration (à un moment donné, on entendra « On n’est plus tout à fait deux dès que les regards se prennent »). C’est de l’alchimie parfaite entre les regards de l’un et de l’autre que découle une harmonie, un emboîtement idéal, telles les deux images d’une vision en relief qui donnent à l’image un relief saisissant, quasi inédit. Du coup, impossible de ne pas commencer par citer l’audace plastique la plus monumentale du film, pour le coup du jamais-vu en matière de 3D, qui s’installe dans deux scènes-clé du film. Citons-en une, celle de l’intellectuelle menacée par son mari, que l’on évoquait plus haut : dans cette scène, la 3D offre au spectateur la possibilité de choisir entre deux images (une avec l’œil gauche, une avec l’œil droit), laissant celui-ci libre de cligner de l’œil afin de suivre deux actions simultanées (en 2D, cela aurait donné une simple superposition d’image). L’effet n’a rien de gratuit, il a même une double utilité. D’abord, donner du spectateur le rôle du chef monteur, libre de jouer sur son nerf optique pour effectuer lui-même le découpage du film (à lui, donc, de construire son propre langage). Ensuite, rejouer sur un mode ludique l’obsession éternelle de Godard pour le principe du raccord, puisque c’est le spectateur qui exploite à sa guise le hors-champ de la scène. En l’état, l’effet est juste sidérant.

De plus, la 3D ne se limite pas dans Adieu au langage aux agissements d’un laborantin désireux de tenter l’absolu pour son dernier essai. De façon plus large, elle contribue aussi à renforcer la poésie de l’image filmée, y compris dans de simples plans captés à travers un caméscope ou un écran d’iPhone – il n’y a qu’à voir comment les feuillages et les paysages, cadrés à travers des perspectives obliques ou des grands angles déformants, arrivent ici à dégager une vraie poésie, inédite et furtive. Parce que le choix du relief, censé favoriser le rendu sensitif des différentes échelles de plans, ne va pas ici sans donner la sensation de voir l’écran se brouiller, se liquéfier, telle une toile peinte qui finirait par faire se mouvoir les couches de peinture qui la composent. Le liquide est d’ailleurs au centre même des plans les plus étonnants à visualiser en 3D : des jets de lave-glace sur un pare-brise, des trombes de pluie qui s’abattent sur une autoroute, une femme buvant l’eau qui s’écoule d’une fontaine, une autre femme lavant ses mains dans une source recouverte de feuilles mortes, ou encore les gouttes d’eau sur la baie vitrée d’une cabine de douche. L’eau est donc ici un élément de relief à part entière qui donne au film son propre « relief », infusé en sourdine dans chaque scène (voir ces plans répétés de bateau qui vogue sur le lac Léman) ou ouvertement désigné comme territoire d’expérimentation (regardez l’affiche du film).

Autre scène surprenante : un coucher de soleil mémorable, visualisé à travers la fenêtre de l’atelier de Godard. Vu la granulosité de l’image, le plan pourrait être banal, sauf que la 3D lui donne l’allure d’une peinture animée, tel un pastiche vivant des toiles de Monet. Un raccourci plastique entre les nuances de peinture et les grains de l’image vidéo : il n’y avait que Godard pour oser une telle connexion. Ou peut-être David Lynch, en particulier lorsqu’il réalisait INLAND EMPIRE, expérience de cinéma totale qui prophétisait déjà la mort du cinéma par sa dimension de film composite tourné au moyen de petites caméras vidéo. On ne sait pas si Godard en est encore au point de croire que le cinéma va mourir, mais peut-être croit-il que, si cela va arriver, quelque chose de neuf pourrait en découler. Rien d’étonnant à ce qu’il achève son film par une énigme. On quitte Adieu au langage avec un écran noir où les aboiements d’un chien (est-il triste ou souffrant ?) se mixent à des cris de bébé. Un monde se meurt, un autre vient de naître. C’est le parfait raccourci du film : la nature et la métaphore, réciproquement annulées parce que confondues au travers du kaléidoscope sensitif, ont accouché d’un nouveau-né, que l’on a observé et cherché à apprivoiser pendant un peu plus d’une heure. Ce nouveau-né, c’était le film lui-même. Un adieu au langage, peut-être, mais au profit d’un langage « autre », laissé en héritage à son audience et aux générations. Godard for ever, donc ? Oui.