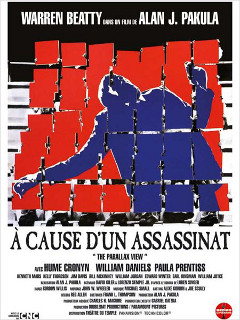

REALISATION : Alan J. Pakula

PRODUCTION : Paramount Pictures

AVEC : Warren Beatty, Paula Prentiss, William Daniels, Walter McGinn…

SCENARIO : David Giler, Lorenzo Semple Jr., Robert Towne

PHOTOGRAPHIE : Gordon Willis

MONTAGE : John Wheeler

BANDE ORIGINALE : Michael Small

TITRE ORIGINAL : The Parallax View

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Thriller, Paranoïa

ANNEE DE SORTIE : 16 avril 1975

DUREE : 1h42

BANDE-ANNONCE

Synopsis : L’enquête d’un journaliste sur le meurtre d’un sénateur le conduit jusqu’a la Parallax Corporation, société qui recrute des tueurs.

Ces derniers temps, entre un George Clooney se rebellant contre ses employeurs pourris jusqu’à la moelle (Michael Clayton), un Matt Damon courant à s’en décoller la semelle des baskets pour retrouver son identité et échapper à une armada de tueurs patriotes (la saga Jason Bourne), un Michael Moore ruant dans les brancards pour fustiger la connerie du gouvernement Bush (Fahrenheït 9/11), sans compter l’armada de cinéastes destinés à surligner l’inutilité et l’horreur du bourbier irakien (Paul Haggis, Brian de Palma, Robert Redford, Kathryn Bigelow…), il semblait évident que le cinéma américain, trop longtemps engagé dans une verve patriotique, était finalement revenu à sa vieille école, celle de la critique, de la paranoïa, de la méfiance et de la contestation du pouvoir en place. Comme si, après une longue période de gestation, les studios avaient enfin compris que leur public n’était pas aussi crétin qu’on ne l’imaginait, et qu’un art aussi populaire que le cinéma pouvait apporter son lot d’éléments à charge sur un sujet polémique et/ou sensible. Fausse interprétation : de tout temps, les cinéastes de la patrie de l’Oncle Sam n’ont jamais eu d’égal pour oser s’attaquer à la critique de leur propre gouvernement, et plus spécifiquement, dès que le film d’investigation et le thriller parano, valeurs sûres par excellence, osaient travailler ensemble. Reste que deux cinéastes emblématiques, récemment disparus, ont su élever l’association de ces deux genres vers des cimes encore infranchissables. D’une part, le brillant Sydney Pollack, à travers une flopée de thrillers marquants (Les trois jours du Condor, L’interprète, La Firme…) qui auront offert au film politique ses plus belles heures de gloire. D’autre part, et peut-être de façon plus éclatante, le trop méconnu Alan J. Pakula, que le succès de Klute et des Hommes du Président aura définitivement intronisé comme cinéaste majeur et engagé. Formant avec les deux films précités un ensemble qu’il est permis de surnommer la « trilogie de la conspiration », où la recherche d’une vérité souterraine et cachée ouvrait la voie à un hallucinant vertige scénaristique, A cause d’un assassinat est sans aucun doute l’œuvre qui aura le mieux formulé cette description d’un hypothétique complot secret et invisible, mis en place par des puissances politiques aussi incertaines qu’occultes. Plus que jamais, mieux que quiconque, Pakula est resté imbattable dans l’approche du non-dit et la mise en scène de l’indicible.

D’emblée, il convient d’oublier le titre français, qui en devient très vite ridicule dès que l’évidence de son titre original nous claque au visage : The Parallax View. D’une part parce qu’il colle bien mieux au contenu narratif du film (voir plus bas, gare aux spoilers !), d’autre part parce qu’il décrit de façon précise et ambiguë le projet filmique de Pakula. Cette « vision décalée » est en effet une notion renvoyant aussi bien au caractère fluctuant des apparences (considérer une chose à partir de ce qu’elle semble être, sa vérité étant cachée derrière un leurre) qu’au phénomène optique de « parallaxe », lequel établit l’incidence du changement de position de l’observateur sur l’observation d’un objet. Ce que Pakula illustre dès son plan d’ouverture où, par un simple plan latéral, une sorte de totem indien, cadré en plan rapproché à travers une contre-plongée, révèle son arrière-plan, à savoir une tour ultramoderne où aura lieu l’assassinat inaugural. C’est dans cette mise en scène du simulacre et de la dissimulation, ainsi que dans leur captation sensorielle, que se situe clairement la sensibilité d’un cinéaste comme Pakula : chez lui, la paranoïa est active, le complot est perceptible, mais la finalité et les enjeux politiques ne sont que des données fluctuantes, sans cesse remises en cause par un typhon de non-dits qui noie la vérité au fin fond des abysses.

Et si le point de départ est d’une simplicité désarmante (un meurtre, un coupable identifié), ce n’est évidemment qu’un leurre, le premier stade d’une enquête où chaque indice en amène un autre plus intriguant, où la fragmentation des événements semble définir quelque chose qui nous dépasse, où se projette une succession d’images, apparemment sans véritable sens entre elles, mais que le spectateur, bien plus enquêteur que le protagoniste, devra faire l’effort de juxtaposer jusqu’à parvenir à une hypothèse, aussi dérangeante puisse-t-elle être. La force de Pakula est donc non seulement d’impliquer au maximum son public dans le vertige scénaristique qu’il met en scène, mais de solliciter son intelligence en misant autant que possible sur l’importance du non-dit. On se souvient même de ce que prophétisait l’un des héros des Hommes du Président : « Nous avons en main les pièces d’un puzzle, mais nous ne savons pas à quoi doit ressembler ce puzzle ». C’est aussi pourquoi, dans ce film plus que dans n’importe quel autre thriller politique, le spectateur est invité à se méfier de ce qu’il voit, de ce qu’il croit et de ce qu’il perçoit : le flot d’images dans lequel se noie le héros est celui qui inonde le spectateur, si déboussolé et incapable d’échapper à ce qu’il voit que sa propre conscience politique reste la seule bouée de sauvetage. Associer un tel geste politique à une vaste mécanique de thriller manipulateur où le public serait à la fois enquêteur et témoin est une fabuleuse audace.

S’il y a néanmoins un détail qui prête à sourire dans ce qui n’est clairement pas une enquête propice à la décontraction, c’est la malice du cinéaste à avoir orchestré ce qui n’est autre qu’une parabole déguisée de l’assassinat de Kennedy. A la seule différence que, dans Les hommes du Président, Pakula choisissait d’aborder le scandale du Watergate de façon directe et frontale, sans ambiguïté ni métaphore appuyée, et ce pour une raison très simple : la vérité sur les scandaleuses manigances de Nixon avait été établie. Dans le cas de l’affaire JFK, l’enjeu est différent : puisque l’affaire reste encore aujourd’hui une toile d’araignée où de nombreux événements sont tissés à d’autres éléments ambigus, Pakula aura choisi de rester dans le flou, et son film lui permet de pousser ses recherches formelles aussi loin que possible, afin que le trucage des vérités officielles (et leur révélation quasi impossible) puisse trouver une incarnation cinématographique. En outre, le cinéaste prend le risque de suivre un personnage engagé mais peu expressif (auquel Warren Beatty confère paradoxalement une humanité très perceptible), ce qui lui permet d’établir un trouble perpétuel sur les actions et les péripéties qui se déroulent devant lui. D’abord enclin à mener son enquête suite à l’assassinat d’un candidat aux élections présidentielles et de quelques témoins décédés dans de mystérieux « accidents », Joe Frady parvient, au péril de sa vie, à remonter jusqu’à une firme nommée « Parallax », qui semble recruter des déséquilibrés asociaux au moyen de tests sophistiqués afin de les transformer en tueurs potentiels.

Jusqu’à cet instant, le film nageait avec brio dans les eaux du thriller d’espionnage classique, avec morceaux de divertissement a priori convenus (une bagarre à la Road house dans un bar, une poursuite en voiture à travers la ville, etc…) et mise en valeur du décor naturel comme danger potentiel (barrage, océan, aéroport…). Or, dès que le test d’entrée à Parallax s’applique au protagoniste, tout vole en éclats : sur un mode proche du traitement Ludovico d’Orange mécanique, le héros se retrouve soudain face à une juxtaposition d’images, kaléidoscope musical de photos d’archive (ironie du sort : on pourra y reconnaître deux photos de Kennedy et de Jack Ruby !) mêlées à des cartons explicites dont le sens est modifié à chaque nouvelle itération. Cette idée visuelle et graphique, reprise par David Fincher dans une scène-clé de The Game, déroute et fascine par son abstraction. Si le montage élaboré par Parallax semble conçu pour exacerber les frustrations des candidats (doit-on y voir un conditionnement des pulsions meurtrières ?), cette scène métaphorise surtout la quête de la vérité comme une traversée d’éléments non reliés entre eux, lesquels amènent du même coup à de nouvelles zones d’ombre. Encore une illustration de la « parallaxe »…

Dès lors, A cause d’un assassinat révèle sa dimension éminemment hybride : un thriller d’un apparent classicisme qui se mue très vite en parabole expérimentale sur les effets de la parallaxe, le passage de l’archaïsme à la modernité (on en revient à nouveau au leurre de la séquence d’ouverture : un vieux totem dissimule derrière lui un vestige moderne). Par ailleurs, ici, les troubles de la perception ne prennent pas racine qu’à travers cet unique point de vue métatextuel, car le film de Pakula reste avant tout une œuvre de pure mise en scène. La superbe photographie signée Gordon Willis élabore un maelström de perspectives et de jeux de lumières, lesquels viennent accentuer cette sensation de fuite en avant vers l’impossible : multipliant les lignes de fuite à travers des jeux de miroir et des redoublements d’espaces qui touchent au faramineux (notons la façade multi-fenêtrée d’un gratte-ciel qui « écrase » le héros, sans cesse lilliputien face à un univers qui le dépasse), Willis joue également à merveille sur le contraste entre le clair et l’obscur, le concret et l’abstrait.

Une donnée qui s’avère d’autant plus perceptible lors de l’ultime acte de l’intrigue, prenant place au sein d’un immense bunker où se déroulent les répétitions d’un meeting politique consacré à un futur sénateur. Une fois de plus, Pakula et son chef opérateur regorgent d’idées pour cristalliser la paranoïa et alimenter le vertige de leur intrigue : pour le premier, une subtilité absolue du filmage et une absence de résolution définitive, et pour le second, une fragmentation de l’écran en deux hémisphères (celui du haut, obscur et abstrait, et celui du bas, lumineux et concret), illustrant du même coup la dualité d’un monde où des entités supérieures, qu’elles soient figées ou en mouvement, observent et complotent au sein d’une zone noire surplombant un monde éclairé où tout le monde s’active. Définition d’un monde à deux niveaux de réalité, celui dont on ne connaîtra pas les règles et les enjeux étant celui qui finit irrémédiablement par régir les règles de l’autre, plus concrètes et moins abstraites. L’obscurité comme trou noir qui glace le sang et fige les perceptions jusqu’à les éclater, quitte même à aller jusqu’à la suppression définitive du héros, piégé malgré lui dans quelque chose qu’il ne comprend pas. Le spectateur, lui non plus, ne pourra en sortir indemne : son champ de vision, désormais scindé en deux, ne peut se résoudre clairement à une interprétation définitive du processus, et le constat final, appuyé par cette assemblée omnisciente de juges rendant un jugement faussé des événements, est d’un tel pessimisme qu’il engloutit pour de bon tout espoir de vérité.

Pour autant, ce flou définitif restait prévisible d’un bout à l’autre du récit, le personnage de Warren Beatty n’en finissant jamais d’être confronté à une impasse : un barrage d’eau déverse toute sa puissance sur ce qui semblait être une piste potentielle, la foule des supporters du sénateur assassiné est réduite à une assemblée de banderoles traduisant la vision fragmentée d’un espoir politique (lequel est réduit à néant dès que l’assassinat se produit) et révélant l’incapacité du héros à tout relier, et même le tout début de son enquête, se résumant à une conversation au sein d’une reproduction miniature de l’Union Pacific (en fait, un manège pour enfants), préfigure son embarquement dans un simulacre de course-poursuite, dont le déroulement s’avère déjà tracé d’avance et qu’il sera contraint de suivre jusqu’à son issue fatale. Osons alors une autre hypothèse : le film, véritable fable d’investigation aux résonances éminemment kafkaïennes, ne peut-il pas aussi se voir comme la révélation d’un être solitaire, tellement embarqué dans sa quête qu’il en arrive à fausser lui-même toute possibilité de jugement ? Remarquons bien qu’à chaque nouvelle perspective qui s’offre à lui, sa méfiance semble lui faire deviner un danger potentiel et le pousse alors à briser les règles de ce qui semble être le « déroulement écrit des choses » (la scène de l’avion, le coup de fil passé à son futur « partenaire », etc…). Que dire, alors, de son étrange facilité à pouvoir se lover dans différentes identités, de sa propension à se faire passer à tout prix pour un asocial (précisément le profil recherché par Parallax) ? En effectuant lui-même le test, n’est-il pas en train de devenir lui-même un tueur omniscient, manipulé par des forces invisibles ? Envisager la piste du fantastique pur n’est pas une pirouette grossière, tant le film distille une incroyable angoisse. Mais ce que Pakula aura réussi mieux que personne, c’est de mettre en perspective le flou du monde contemporain : ces moments de doute et de suspicion, cette paranoïa qui dévore l’être humain jusqu’à le faire s’interroger sur les fondements de son propre libre arbitre, cette incertitude qui sous-tend chaque strate de nos sociétés jusqu’à créer le doute sur leur propre réalité. Bienvenue dans la Matrice.

1 Comment

super article pour un film que j ai vu il y a bien longtemps , et qui m avait marque , pour l epoquecomme vous le dites si justement la mode revient …..mis a part cela super site pour cinephiles et autresa+