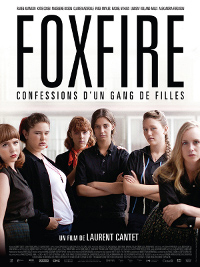

Tout ça pour ça ? Laurent Cantet était évidemment très attendu depuis la Palme d’Or surprise pour Entre les murs en 2008, mais on refuse de croire que le grand film subversif attendu ne soit au final qu’un drame aussi quelconque que Foxfire. Le sujet était pourtant génial : en 1955, dans un quartier populaire d’une petite ville des Etats-Unis, un groupe d’adolescentes crée une société secrète afin de protester contre les injustices qui les assaillent et de se venger des humiliations qu’elles subissent au quotidien. Sauf qu’avec une adolescente aussi charismatique que rebelle à leur tête, le groupe établit vite ses propres lois au point de rester en marge de la société et de ne pas voir à temps le mur qui menace de les stopper dans leur quête… Le film prend déjà comme première erreur de s’éparpiller un peu trop pour justifier la croisade de ces adolescentes contre le système (à vrai dire, chacune d’elles a un motif différent, ce qui alourdit la narration et les enjeux) au lieu de se focaliser sur un détail spécifique, et pour ne rien arranger à l’affaire, renoue avec une succession trop rapide de scènes cisaillées un peu partout qui achèvent de casser très souvent la fluidité du montage. D’emblée, cela donne au film l’allure d’un brouillon inachevé, qui souhaiterait tout traiter à la fois au risque de ne plus rien traiter du tout au final, et où seuls les passages obligés du genre serviraient de fil directeur (ce qui est aussi insatisfaisant que frustrant). Côté mise en scène, ce n’est pas mieux : en effet, on ne retrouve jamais la précision et la spontanéité dont Cantet avait fait preuve dans ses précédents films, et les cadres du film, finalement assez quelconques, collent assez bien avec la mollesse générale du résultat. Du coup, pour espérer choper une pointe de rage au cœur de ce film plus rageant qu’autre chose, il faut se rabattre sur les actrices, toutes stupéfiantes sans exception. Avec, à la tête de la troupe, la jeune Raven Adamson, révélation absolue et incarnation évanescente de cette colère juvénile que l’on aurait tant aimé voir surgir ici autrement que de façon scolaire. Pour sûr, on reparlera d’elle dans quelques années. Et rien que pour sa prestation, Foxfire mérite le coup d’œil.

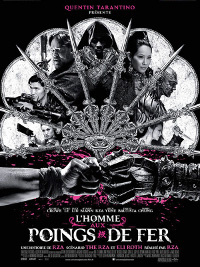

Cette année, on bave d’impatience à l’idée de découvrir le nouveau film de Quentin Tarantino, mais pour calmer nos ardeurs, le premier long-métrage du rappeur RZA constitue une sympathique mise en bouche. Artiste musical de talent et fondateur du mythique Wu-Tang Clan, RZA n’est toutefois pas étranger à l’univers du cinéma, d’une part en raison de sa présence dans quelques films (son sketch avec Bill Murray constituait l’un des meilleurs moments du Coffee and cigarettes de Jim Jarmusch), d’autre part parce que la cinéphilie du bonhomme, très orientée sur le cinéma asiatique, se reflétait à travers sa musique (rappelons qu’il avait participé à la BO du premier Kill Bill). Toutefois, le voir s’essayer à la réalisation à travers un hommage au cinéma qu’il adore, le tout supervisé par Quentin Tarantino et Eli Roth (également coscénariste), avait de quoi inquiéter, d’autant que les fréquentations du cinéaste de Pulp fiction n’aboutissent pas toujours à de beaux résultats (Robert Rodriguez et Larry Bishop en ont fait la démonstration). On ne va pas se le cacher, le résultat n’a rien de très satisfaisant : comme souvent lorsqu’il s’agit de dupliquer assez grossièrement le style tarantinesque, la recette ne varie pas d’un iota, à base de références à gogo, de stars dans tous les coins de l’écran, de violence décontractée et de coolitude surlignée autant par les dialogues que par la bande-son. RZA ne fait même pas preuve de nouveauté dans son intrigue, se résumant à la lutte d’un forgeron contre une horde de guerriers cruels en quête de pouvoir. Raconté comme ça, ça a l’air simple, sauf qu’à l’écran, vous n’imaginez pas le bordel : à force d’aller trop vite (le film est trop court) au profit d’une illusion de rythme qui ne fait souvent aucun effet, de multiplier les personnages secondaires (dont certains qui ne servent à rien), de limiter les enjeux au strict minimum et de laisser certains de ses acteurs partir en roue libre (surtout Russell Crowe en poivrot qui se tape des putes dans une maison close contrôlée par Lucy Liu !), RZA donne l’impression de s’être aperçu un peu trop tard de la vacuité de son projet. Ce qui, on s’en doute, l’aurait donc poussé à tout miser sur l’overdose de décors interchangeables (on visite encore plus de lieux colorés que chez Chen Kaige ou Zhang Yimou) et de réduire les scènes d’action (l’une d’elles, sorte de duel à base de miroirs trompeurs, aurait pu être chouette si elle ne durait pas dix secondes !). Au final, on ne s’est pas ennuyé du tout, on a passé un moment sympa, mais on ne peut pas croire que le potentiel de réalisateur de RZA se résume à cela. Qui sait, avec un sujet plus étoffé et un scénario étalé sur une durée plus longue, on ne serait pas à l’abri d’une petite bombe.

On l’avoue sans honte, il y a bien un plan sidérant qui vaut le détour dans Paradis : Amour. On y voit une frontière délimitée entre deux parties d’une plage du Kenya, l’une avec de riches visiteurs étrangers étendus sur des transats en plein soleil, l’autre avec de pauvres Africains qui restent fixes en attendant que quelqu’un vienne leur parler. Cette image, qui intervient au bout d’un quart d’heure, laissait espérer un drame puissant sur le blocage interculturel, d’autant que le cinéaste autrichien Ulrich Seidl annonçait ce film comme le premier volet d’une trilogie acide sur la quête du bonheur. Mais ce serait bien oublier qu’il s’agit là du réalisateur de Dog days et Import/Export, deux opus d’une subtilité inexistante qui, sous couvert d’une quête de réalisme sans tabous, ne faisait que plonger ses protagonistes (tous vulgaires) dans des situations humiliantes. Et comme il s’attaque ici au tourisme sexuel, on se préparait déjà à sortir plus d’une fois le sac à vomi. En vérité, c’est encore pire : au lieu de se contenter de choquer le spectateur avec ses plans (toujours aussi crus et étouffants), le film provoque la colère en finissant par justifier (et non par dénoncer) la frontière symbolique que l’on évoquait ci-dessus. Premier temps : le cinéaste fige son récit autour d’une bande de femmes autrichiennes réduites à des stéréotypes de mochetés beaufs (il faut les entendre parler des parties génitales des Africains, ou les prendre de haut en leur faisant dire des obscénités), tout en les écrasant dans un cadre à la photographie caniculaire et aux perspectives géométriques. Deuxième temps : il finit par changer de point de vue en stigmatisant les Africains comme des hordes de harceleurs cupides, lâches, menteurs et obsédés par l’argent. On aura beau apercevoir là-dedans l’envie d’aborder l’exploitation réciproque de la misère sexuelle ou sociale chez l’être humain, la persistance de Seidl à mépriser les gens qu’il filme, à rester le plus voyeuriste possible sur la dégueulasserie de l’humanité pour ne rien produire d’autre au final que du dégoût, à élargir sa crudité vers le porno (la scène finale du « gang-bang » est d’un racolage inouï) et à flirter avec le racisme dans la peinture d’une Afrique sale et malfaisante finit par abattre tout espoir de nuance là-dedans. Et pour ce qui est de raconter l’histoire d’une femme mûre espérant trouver de l’amour et des sentiments au cœur de l’Afrique, Laurent Cantet s’était déjà montré plus respectueux et infiniment moins cynique dans Vers le sud. Ulrich Seidl, lui, ne carbure qu’au sordide et à la lourdeur, ne vise qu’à mettre mal à l’aise son audience sans finalité, et semble s’abreuver de son sadisme jusqu’à la fierté. C’est son problème.